概述

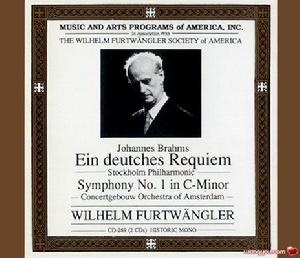

中文名稱:勃拉姆斯:德意志安魂曲

英文名稱:Brahms:Ein Deutsches Requiem Op 45

版本:1948 Stockholm

發行時間:1988年

專輯歌手:Furtwangler

地區:瑞典

語言:德語

《德意志安魂曲》(Ein deutsches Requiem)其實只是個字面上的直譯,更準確的譯法應當是《一部德文的安魂曲》。全部原因就是勃拉姆斯有意擯棄天主教對《安魂曲》的所有歸范和拉丁文的制式唱詞,而直接從馬丁路德的德文本聖經中節選經文。超越天主教《安魂曲》禮儀性的功用,在他的音樂中,神永生的應許透過主耶穌的救恩更加親切地傳達出來。

馬丁路德“魔鬼無權使用好音樂”的理念也被勃拉姆斯認同。勃拉姆斯並不是個富家子弟,相反,他出身於漢堡一個貧民的家庭,這反而令他從小就認清了虛偽浮華的真相。信仰使勃拉姆斯擁有了崇高的品味,他絕不向二流的東西低頭。結果,藝術上的精益求精,或曰:為求體現那“永存的道”的嚴謹態度,使“十年磨一劍”成了勃拉姆斯的家常便飯。他著名的《第一鋼琴三重奏》在脫稿三十七年後,又被推倒重來;其《第一交響樂》則寫了十年;而這部《德意志安魂曲》乃是勃拉姆斯二十四歲那年動的筆。鑽在維也納的斗室中,他的草稿不是一張一張地撕,而是一本一本地扯!到全曲完工的那年,他已是三十五歲了。

整個《德意志安魂曲》就是勃拉姆斯生命的見證。至親的親友相繼離世——特別是慈母和恩師舒曼的死——使他更痛切地經歷了“死陰的幽谷”,也更親切地體會到主耶穌的救恩。這也是為什麼他的《德意志安魂曲》移去了傳統安魂曲“憤怒的日子”“用火來審判世界”這類“戰搮的”和“恐懼的”唱詞;相反,神永生的應許帶來的“沒有人能奪去”的喜樂,則從樂曲的一開始,就被更多的強調。“惟有主的道是永存的。”這永恒生命的信仰就是全曲的中心。

(以上文字摘自北回歸線 原作者:黃安倫)

藝術地位

勃拉姆斯的《德意志安魂曲》在安魂曲音樂中的特殊的地位,在於它不但是以德語演唱的( " 德意志 " 在此有 " 德語的 " 及 " 德國的 " 雙重意義)、唱詞擺脫了傳統的拉丁語經文的規範,而且精神上更富於人性,從天主教的神性轉向自馬丁。路德以來在德國興起的新教的精神(在這個意義上是 " 德國的 " )。勃拉姆斯是從

簡介

作曲家 :Brahms

指揮 :Furtwangler

樂團 :斯德哥爾音樂會管弦樂團(德意志安魂曲) & 阿姆斯特丹音樂廳管弦樂團(第一交響曲)

演唱 :Kerstin Lindberg-Torlind, Berhnard Sonnerstedt 等

錄音日期 :1948.11.19(德意志安魂曲) &1950.7.13(第一交響曲)

CD編號 :Music and Arts CD 289

專輯介紹 :

這一熱情的作品影響了德國的音樂和合唱的傳統,也激發了富特文革勒的內在感情。

由於另外兩個版本(琉森.維也納)存在一些問題,瑞典的這一演出是所有唱片中內容全和音響佳的典範。她雖然合唱團和樂隊沒有另外兩場演出的強勁力度,但演出作為一個整體全面具備了富特文革勒慣有的寬廣氣勢和強大凝聚力。

她是一項偉大的成就,尤其是桑納斯泰特的男中音演出非常感人。

這一版本由阿姆斯特丹音樂廳管弦樂團演出的勃一雖然相當動人,有很多激情的樂段,但和一年後北德漢堡的演出不在一水平線上,和戰時的BPO版本更是完全不可同日而語。有興趣的樂友可以特別留意一下除了BPO和WPO外,這一同樣非常熟悉大師風格的樂團在具體表現上和另外兩個“御用樂團”的微妙區別。

專輯曲目

Disc: 1

1. Symphony No. 1 In C, Op. 68: I Un poco sostenuto

2. Symphony No. 1 In C, Op. 68: II Andante sostenuto

3. Symphony No. 1 In C, Op. 68: III Un poco allegretto y grazioso

4. Symphony No. 1 In C, Op. 68: IV Adagio piu andante

5. German Requiem Op.45: No.1 Selig Sind Die Da Leid Tragen

Disc: 2

1. German Requiem Op.45: No.2 Denn Alles Fleisch Ist Wie Gras

2. German Requiem Op.45: No.3 Herr, Lehre Doch Mich

3. German Requiem Op.45: No.4 Wie Lieblich Sind Deine Wohnungen

4. German Requiem Op.45: No.5 Ihr Habt Nun Traurigkeit

5. German Requiem Op.45: No.6 Denn Wir Haben Hier Keine Bleibende Statt

6. German Requiem Op.45: No.7 Selig Sind Die Toten

曲目唱詞

勃拉姆斯的《德意志安魂曲》,OP.45,開始創作於1857年(時24歲),至1861年作了4個樂章。1865──1866年間,為悼念其母去世,又增加兩個樂章,1868年作成女高音獨唱的第五樂章加入,全曲創作歷時11年。這部安魂曲的唱詞擺脫了傳統拉丁語經文的規範,以天主教神性轉向自馬丁.路德在德國興起的新教精神。

這部作品的各部分唱詞為:

1.Selig sind, die da Leid tragen:哀慟的人有福了,因為他們必得安慰(馬太福音54),流淚撒下的種子,必歡呼收割。那帶著種子,流著淚出去的,必定歡喜地帶著禾捆回來(詩篇126:5、6)。

2.Denn alles Fleisch es ist wie Gras合唱:因為凡有血氣的,都如衰草,所有他的枯榮,都如草上之花。草會凋殘,花會謝落(彼得前書1:24)。弟兄們哪,你們要忍耐,直到主來。看哪,農夫耐心地等待著地里寶貴的萌芽,直到它沐到春雨和秋雨(雅各書5:7、8)。因為凡有血氣的,盡如衰草,所有他的枯榮,一如草上之花,草會凋殘,花會謝落(彼得前書1:24)。唯有主永存(彼得前書1:25)。而且,耶和華救贖的臣民必定回歸,歌唱著回到錫安。永恆的歡樂必定回到他們的身上,使他們得到歡喜快樂。憂愁嘆息盡都逃避(以賽亞書35:10)。

3.Herr, lehre doch mich男低音獨唱/合唱:主啊,求你讓我知道生命何等短促。你使我的一生窄如手掌,我一生的時日,在你的面前如同虛無。世人奔忙,如同幻影。他們勞役,真是枉然。積蓄財寶,不知將來有誰收取。主啊,如今我更何待!我的指望在於你(詩篇39:4、5、6、7)。我們的靈魂都在上帝的手上,再沒有痛苦憂患能接近他們(智慧篇3:1)。

4.Wie lieblich sind deine Wohnungen合唱:萬軍之耶和華啊,你的居所令人神往!我的靈魂仰慕您;我的心靈,我的肉體向永生的神展開。住在你的聖殿這中有福了,他們更要讚美你(詩篇84:1、2、4)。

5.Ihr habt nun Traurigkeit女高音獨唱/合唱:你們現在也有憂愁,但我現在要見到你們,你們的心就會充滿歡樂,這歡樂再也沒有人能夠奪去(約翰福音16:22)。你們看我,我也曾勞碌愁苦,而最終卻獲得了安慰(德訓篇51:35)。我會安慰你們,就如母親安慰她的孩子(以賽亞書66:13)。世上沒有永久存在的城市,然而我們仍在尋找這將要到來的城(希伯來書13:14)。

6.Denn wir haben hie keine bleibende Stadt男低音獨唱/合唱:我如今把一件奧秘告訴你們:當主來到時,我們不是都要睡覺,而是一切都要改變。就在一瞬間,在末日的號角響起的時候。因為號角要吹響,死人要復活,成為不朽,我們都要改變。那時聖經上的一切就要應驗:“死亡一定被得勝吞滅。”死亡啊,你得勝的權勢在哪裡?死亡啊,你的毒刺在哪裡(哥林多前書15:51、52、54、55)?我們的主,我們的神,你就是榮耀、尊貴和權柄,因為你創造了萬物,萬物因你的旨意而創造、而生息(啟示錄4:11)。

7.Selig sind die Toten合唱:從今以後,在主的恩澤中死亡的人有福了。聖靈說:“是的,他們平息了自己的勞苦,他們的業績永遠伴隨他們(啟示錄14:13)。”

作者簡介

約翰奈斯·勃拉姆斯(Johannes Brahms /德語:Yuehannaisi Brahms),一般簡譯為勃拉姆斯。1833.5.7 - 1897.4.3),德國作曲家。

1833年5月7日出生於德國漢堡的一個職業樂師的家庭里。他童年生活十分貧困,父親是低音提琴手,7歲隨父親學鋼琴,10歲便在水濱酒吧里演出,十五歲時舉辦了一場獨奏音樂會,開始作曲,此時寫了不少沙龍音樂作品,包括多種舞曲、進行曲和管弦樂曲改編曲等。二十歲時用半低音鋼琴演奏貝多芬的協奏曲,並當場把每個音都提高了半音,移調試驗引起了年僅21歲的哈諾瓦管弦樂團首席樂手約阿希姆(Joseph Joachim)的興趣,兩人交好,勃拉姆斯為約阿希姆寫了畢生唯一的小提琴協奏曲,約阿希姆感嘆勃拉姆斯的才華像“寶石一樣純淨,雪一般柔潤”。勃拉姆斯在約阿希姆推薦下,投奔至魏瑪的李斯特,然而勃拉姆斯對李斯特花哨的音樂風格極其反感。後來他懷揣推薦信找到杜塞道夫舒曼夫婦,得到賞識與支持。被推向樂壇。1862年到維也納,在充分準備後才開始寫交響曲,1876年完成C小調第1交響曲, 1877年完成D大調第2交響曲, 1883年完成F大調第3交響曲, 1885年完成E小調第4交響曲。 除了四部不朽的交響曲,還有許多非交響作品,都有濃厚的勃拉姆斯特質。19世紀60年代,他定居維也納,把當時歐洲的這個音樂中心作為他的第二故鄉。1897年4月3日逝世於維也納,漢堡港的所有船隻都為之鳴笛並下了半旗。

勃拉姆斯繼承貝多芬交響樂的傳統,以深刻的人道主義和熱烈的愛國主義精神出發,著力表現時代精神風貌和鬥爭生活,作品成為貝多芬之後西歐交響音樂的傑出典範。難怪人們把他的《第一交響曲》譽為“貝多芬第十交響曲”。勃拉姆斯自己也曾記敘說:“在我背後不斷地聽到巨人(指貝多芬)的腳步聲。”勃拉姆斯寫作交響曲並不追求色彩和光輝的表現,但他的樂隊表現卻格外精緻而富有表情。在繼承古典樂派交響樂的結構形式的同時,勃拉姆斯又賦予作品浪漫主義的色彩和氣質。作品結構嚴謹,情思蘊藉,規模龐大。他還將德國古典作曲家嚴密的復調技術和動機發展手法運用到交響曲的創作中。重要作品還有《D大調小提琴協奏曲》,《匈牙利舞曲》第五、第六,管弦樂《學院典禮序曲》及樂作品《搖籃曲》等優秀曲目。

勃拉姆斯曾對克拉拉一見鍾情。在此後幾年內,勃拉姆斯一直同克拉拉一起照顧生病的舒曼以及他和克拉拉的孩子,直到1856年,舒曼在精神病醫院裡死去。1875年,他完成獻給克拉拉的《C小調鋼琴四重奏》,前後用了20年;他一生所創作的每一份樂譜手稿,都寄給克拉拉,他一生未婚。

精神思想

勃拉姆斯的最大型作品《德意志安魂曲》表現出了兩個方面:⒈德國北部故鄉的樸實無華的精神風貌;⒉維也納的嫵媚動人。他出自對人類善良的信念和對德國人民的愛,緊緊依靠德國古典音樂大師——自巴赫、莫扎特、貝多芬到舒伯特和舒曼的傳統,創作出足以同十九世紀末德國音樂中開始出現的一些頹廢現象相對抗的包羅萬象的作品來。這正是他創作的主要歷史功績所在。在德國音樂中,人們常把勃拉姆斯同巴赫、貝多芬姓名的第一個字母總稱為“三B”原因變在於此。