人物簡介

劉氏在南城縣屬名門望族。劉未林先生的父親維楨先生(1832-1917),先任廣東恩平、鶴山、髙要、石城、新會等縣知縣,又升肇慶知府,兼攝肇羅陽兵備道,賞戴花翎加三品銜。後授通議大夫,晉封資政大夫。維楨先生為官三十年,清廉勤奮,愛民重士,有政聲,得民之愛戴。歸養鄉里三十年,鄉人皆敬重他。其兄維壎,候選同知;弟弟維箎,軍功保舉湖南知縣。劉維楨先生育有四子五女,兒女均接受過較好的教育,長大後多有才德名於世。長子即劉未林先生,他與三位弟弟均有詩文集傳世;長女劉鳳霄詩書畫皆能,著有《桐蔭閣詩集》;幼女劉玖,後人將她和未林先生合稱“兄妹詩人”。也許是因為封建社會重男輕女的觀念,劉玖與眾多女作家一樣,生平履歷少見於史料文獻,其詩作《月夜偕孫以蘩嫂作》為人稱道。未林先生夫人孫氏亦能詩,著有《懷萱閣詩集》傳世;她還有一首主題與《月夜偕孫以蘩嫂作》相近的詩,可能是嫂姑兩人唱和之作,即《秋夜螢蟲示九妹》:“蟋蟀聲中夜已闌,燈昏人靜月同看,新秋乍到皆無暑;舊事重談恨有端,竹影窗前光欲動,風聲過院晚生寒,吟懷我愧無清韻,空自低徊怯倚欄。”但劉玖是不是未林先生九妹,待考。

生平經歷

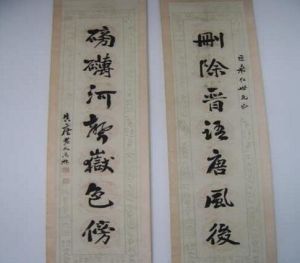

劉未林 書法作品

劉未林 書法作品劉未林先生一生大致可分三個時期。即青少年求學時期、任公職時期和定居滬上時期。少時,未林先生隨父親生活在廣東,開闊了視野,增長了見識,又在廣東拜師學習,學業日益精進。14歲時,在順德拜譚夢蓮先生為師;後又從朱次琦先生學習。朱次琦(1807-1881)字稚圭,又字子襄,今廣東省佛山市南海區九江鎮人,世稱“九江先生”,當時與陳澧並稱“嶺南兩大儒”,是著名的經學大師、教育家。清鹹豐五年(1855年),朱次琦辭官回鄉,在家鄉禮山下收徒講學,康有為、簡朝亮、黃魯逸等均出其門下。朱先生的書法也很出名,其字雄厚蒼秀。未林先生得其教導,學問和書法均有大進。未林先生對老師感情甚厚,三十餘年後,還寫有一首題為《辛已歲(1881年),予從順德譚濂叔孝廉,肆業九江,因進謁朱子襄先生之門。去粵三十餘年重來,已值國變。已未(1919年)八月二十二日偕同人祀九江師於嶺學祠,退而得詩,示同學老及朱稷馨》詩,詩及譚、朱二師。還有一首詩中云:“香雪梅花京國夢,青春修竹故園心。九江學說荒傳習,愁數師門爨下琴。”詩中又及朱次琦老師,在這兩首詩都深切緬懷老師。20歲回南城老家。由於學習努力,打下了紮實的知識基礎。回來後“入邑庠,累試笫一”,光緒二十八年(1902年),鄉試中舉,次年中進士,為二甲第26名。

任公職時期。光緒二十九年中進士之後至民國十一年(1922年)間,先後在清政府和民國政府任職。由於考試成績優秀,未林先生入選翰林院,後為翰林院編修,兼國史館纂修,玉牒館協修。光緒三十一年(1905年),先生奉清廷之命赴日本考察法政,次年回國。先生回國後,無意官場而居於南昌。江西巡撫馮汝騤奏請清廷,請先生任江西省教育總會會長、師範學堂監督等職,在江西辦學。當時,學校學風不正,常有鬨堂罷課、凌長逐師之事發生。先生嚴肅學紀,端正學風,整治品行不端之學生,罷免無真才實學、教風不端之教師,任職三年,學風好轉,師生關係融洽。宣統三年(1911年)秋,武昌革命軍發動起義,力圖推翻清政府,全國各地紛紛回響。新軍53標標統、鎮守江西九江的馬毓寶在九江起義。南昌也積極回響,劉未林先生與吳宗慈(江西南豐縣人,宣統二年殿試文科第二名,不滿清統治)、羅朗山(南城縣人,著名橋樑專家羅英之父)、方先亮、雷恆、曾平齋、李晉生諸先生聯絡軍、學、商各界代表商議,決定順應革命潮流,回響武昌起義,推舉新軍統領吳介璋為都督。南昌不費一槍一彈即告光復。隨後都督府組建,分置軍政、民政兩部。吳介璋任都督,主持軍政;劉未林先生主民政,雷恆為財政部長。後吳介璋辭職,彭程萬為都督。不久,因母病辭去職務,回南城老家侍奉老母。民國5年(1916年),應浙江省財政長吳佰臣之邀,擔任湖州厘卡局長。民國6年(1917年),孫中山與李烈鈞成立南方政府,劉未林先生應李烈鈞之約赴廣東任職。民國11年(1922年)6月,陳炯明叛變,李烈鈞去雲南,孫中山赴日本,劉未林先生離開廣州回到南昌。江西各界邀劉未林先生出任省長,但劉未林先生已無心從政,不應,舉家離開江西赴上海。

自民國11年至民國22年(1933年)間,在上海鬻書畫時期。未林先生到了上海不再過問政事,他在《畫余漫興》詩所云:“一生名利二糊塗,此乃廬山真面圖;收拾蒼茫南董筆,又留書畫在江湖。”這應是他到上海的心境寫照。未林先生初到上海並非順利,他在一封信里談及:“自發南昌到此迎月,行李睏乏,居食艱難無可奉告”“初來書畫不甚發達,尚不足給。”書畫生意不好,難於養家餬口。先生也沒有找人去過度宣傳自己的書畫,而是靠實力,角逐市場,出售自己的書畫作品,或替人書寫,收取費用。不久,他在上海的書畫市場上有一席之地。如民國11年7月13日,在《申報》登出他賣書畫的地址:“書畫大名家劉未林太史到滬經理收件處各大箋扇莊。”民國12年(1923年)7月3日,《申報》又登出他遷址廣告:“劉未林書畫處遷移法租界霞飛路仁和里底十號前門麥賽西蒂羅路沿馬路”,民國12年12月19日《申報》登出書畫價格:“本埠自今天起免潤五天,遠省寬限半月,過期照潤,墨費如下:對聯每幅四角,屏條每幅四角,中堂每幅八角,以上各件凡滿六尺者墨費加倍,招牌每字四角。”民國12年5月,蘇州華商書局發出廣告:“譚組雲、朱半亭、曹東寅、王一亭、丁二仲、丁以昂、劉未林、李叔同、章一山,剪此廣告,附郵票五分,郵寄江蘇蘇州華商書局,可得以上名人書畫二張,函到即寄,決不耽延。”此則廣告可以看出先生與當時一流書畫名家是平起平坐的。民國13年(1924年)2月8日,再遷址:“劉未林書畫處寓法租界麥賽西蒂羅路十號拋球場寶善街各大箋扇莊均有”。民國19年(l920年)5月,李瑞清、曾熙為先生書法和山水畫訂價格,《鬻書直例》:“楹聯四尺以下四元、至七八尺八元,堂幅四尺以下八元、至七八尺十六元,屏幅四尺以下四元、至七八尺十二元,冊頁每張三元、加尺加倍,榜書每字五元、不滿一尺三元、二尺加倍。”《山水直例》:“堂幅二尺以下十元、至七八尺八十元,屏副三尺以下十六元、至七八尺五十元,紈扇每柄八元、擺扇每柄十元、冊頁每尺十五元。”這個定價當是赴滬前的,到了上海想必不會低於此價。而到了民國18年(1930年),書法4尺為10元,5-6尺為14元,比張大千等人都要高,進入了滬上一流書畫家價格的行列。生活水平也逐步提高,住房由小換大,由山海關路上“太窄”的房子搬到霞飛路仁和里較寬大的房子裡,10餘口人住在一起,家裡還有了僕人,如車夫、丫環、廚娘等。寫字的筆墨紙硯都是專用的。劉未林先生在上海創作了大量作品,為喜愛者收藏。未林先生晚年不僅書法、繪畫,還研究醫藥,治病救人,但不以醫術求錢財,有人勸他開診所,他說:“是術也,可活人,亦可殺人,吾未能信,敢因人求利乎?”民國22年(1933年),先生病逝於上海,享年67歲。

主要作品

劉未林先生有詩文《未林文稿》一冊與《威禪詩抄》二冊等傳世,後人將其編輯成《劉未林詩集》。書畫作品傳世較多,散見於各類博物館、書畫收藏家手中。2012年,先生之孫高曦先生向上海歷史博物館捐贈所藏的未林先生遺墨、拓片及其詩、書、畫與文稿等各式十餘件。2013年,上海文匯出版社出版了《劉未林墨跡三種》(《三建延緒山莊碑記》《賀君家傳》《盛君家傳》),受到書法愛好者的喜愛。2015年11月10日至12月20日,由撫州市博物館、撫州市古代書畫研究會主辦在撫州市博物館舉辦了《翰墨鄉賢--劉未林書畫作品展》,受到觀眾好評。

人物評價

劉未林先生詩書畫皆工,是一位了不起的詩書畫大家。著名畫家、書畫鑑定家、上海美術專科學校教授吳湖帆(1894-1968)曾經撰書一聯贈給劉未林先生:“校書每及懷中壘,論畫無從復暗門。”著名書畫家、篆刻家、詩人陳巨來(1904-1984)在先生去世後撰長聯:“風節樹朝端,玉振金聲,豈僅文章傾一世;詩名滿天下,才雄筆健,更余書畫重千秋。”此聯中充分肯定了未林先生的詩書畫地位。江西南昌市商會輓聯:“翰苑歷清華早歲書法珍海甸,名山多箸作暮年耆德重鄉關。”畫家李調和輓聯:“道德文章繼臨川廬陵而後,秦碑漢帖在鐘王蘇李之間。”國民黨高級將領孫鏡亞輓聯:“厭為金馬玉堂客,贏得工書善畫名。”胡乾(竹鄰)輓聯:“避地隱申江,慨古今世變,復雨翻雲,絕跡名場己卄載;怡情耽翰墨,集南北大成,凌唐駕晉,蜚聲藝苑足千秋。”劉未林先生藝術成就與貢獻由此可見一斑。