剩餘價值學說

剩餘價值也就是僱傭工人在生產過程中通過勞動而添加在勞動對象上的那部分新價值,減去勞動力自身的價值以後的那部分餘額。

基本信息

- 中文名:剩餘價值學說

- 英文名:Surplus Value

簡介

正如勞動價值論一樣,剩餘價值學說嚴格地說也並不完全是馬克思主義經濟學的獨創。而是還在馬克思主義經濟學產生以前,就已經由資產階級古典經濟學家在事實上發現並揭示出它的來源了。特別是亞當·斯密,已經非常清楚  馬克思明白地把剩餘價值(即他所說的“利潤”)的起源歸結為由工人的勞動添加在勞動對象上面的價值中,減去“維持勞動”(實際上是勞動力)所需要的那部分價值以後所剩下來的那部分價值。

馬克思明白地把剩餘價值(即他所說的“利潤”)的起源歸結為由工人的勞動添加在勞動對象上面的價值中,減去“維持勞動”(實際上是勞動力)所需要的那部分價值以後所剩下來的那部分價值。

但是,馬克思以前的一切資產階級經濟學家的一個共同的局限,就是把剩餘價值的某些具體形式,例如地租、利息或利潤,錯誤地當作剩餘價值的一般形式,即剩餘價值本身。當然也更沒有“剩餘價值”這個一般的範疇或術語。而馬克思主義經濟學的剩餘價值理論的突出的特點,則在於首先把剩餘價值歸結於它的一般形式,然後在此基礎上逐步闡明了它的來源、實質和運動,以及它的各種具體形式。具體說來,我認為,馬克思主義經濟學的剩餘價值理論大體可以歸結為以下這些要點關於剩餘價值的最一般的概念或規定。

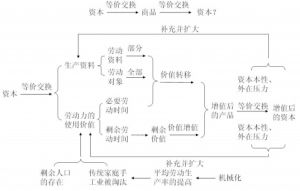

剩餘價值是與資本是一對互相對應的範疇,因此它首先也是與資本相比較而言的。這個意義上的剩餘價值,就是預付資本在運動中所實現(流回)的價值額減去預付資本價值以後的一個價值增殖額。所以從這個意義上說,資本就是帶來剩餘價值的價值。這無論對於剩餘價值的哪種具體形式來說也都是適用的。

來源和實質

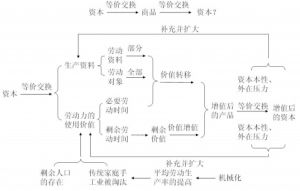

從全社會的角度看,剩餘價值不可能是在純粹的流通領域內產生的,而只能是在資本的生產過程中產生的。由於在價值理論中我們已經把價值歸結為一定的勞動時間,所以從資本的生產過程的角度看,剩餘價值也就是僱傭工人在生產過程中通過勞動而添加在勞動對象上的那部分新價值,減去勞動力自身的價值以後的那部分餘額。這樣,工人的工作日就分為兩部分:在必要勞動時間內再生產出勞動力自身的價值;在剩餘勞動時間內生產出剩餘價值。因此,剩餘價值就可以歸結為剩餘勞動時間的凝結。而在資本主義條件下,資本家所購買來的生產資料和勞動力都是歸資本家  《資本論》所有的,因此這兩種生產要素相結合而發生作用(即生產過程)所產生的結果,即全部產品及其價值也都是歸資本家所有的。剩餘價值作為產品價值的一部分,也不例外。所以正如政治經濟學家科書中所通俗地表述的那樣:剩餘價值就是由僱傭工人的剩餘勞動創造的、被資本家無償占有的那一部分價值。或者也可以說:剩餘價值就是剩餘勞動的凝結。而資本的不同組成部分,由於在剩餘價值的生產中所起的作用的不同,就區分為資本的不變部分和可變部分,簡稱不變資本和可變資本。

《資本論》所有的,因此這兩種生產要素相結合而發生作用(即生產過程)所產生的結果,即全部產品及其價值也都是歸資本家所有的。剩餘價值作為產品價值的一部分,也不例外。所以正如政治經濟學家科書中所通俗地表述的那樣:剩餘價值就是由僱傭工人的剩餘勞動創造的、被資本家無償占有的那一部分價值。或者也可以說:剩餘價值就是剩餘勞動的凝結。而資本的不同組成部分,由於在剩餘價值的生產中所起的作用的不同,就區分為資本的不變部分和可變部分,簡稱不變資本和可變資本。

剩餘價值的相對量,即剩餘價值與預付可變資本的比率,就是剩餘價值率。

流通和實現

剩餘價值學說剩餘價值在資本流通過程中是隨著產品及其價值的流通而流通和實現的。但是在簡單再生產條件下,剩餘價值從產品轉化為貨幣以後,就被資本家用來購買個人消費品而用於他的個人消費,從而不再進入下一輪的資本循環和周轉了。而在積累和擴大再生產的條件下,剩餘價值至少要有一部分必須用來在轉化為資本,從而也就是合併到原有資本中去,繼續參加資本的循環和周轉。因此在這裡,剩餘價值分割為資本和“收入”(即資本家的個人消費基金)的比例,對於資本再生產規模的擴大,就成為一個決定的要素。同時,從社會資本再生產的角度看,這對於生產的總形態或產品和生產的總結構,也會具有重要的影響。因為如果剩餘價值中被資本家用於個人消費的部分增加了,社會總生產中的奢侈品生產、從而在這些部門中就業的工人的比例也就會相對地增加。因此社會上就會有更多的工人的生存要取決於資本家的個人消費和揮霍。

剩餘價值學說剩餘價值在資本流通過程中是隨著產品及其價值的流通而流通和實現的。但是在簡單再生產條件下,剩餘價值從產品轉化為貨幣以後,就被資本家用來購買個人消費品而用於他的個人消費,從而不再進入下一輪的資本循環和周轉了。而在積累和擴大再生產的條件下,剩餘價值至少要有一部分必須用來在轉化為資本,從而也就是合併到原有資本中去,繼續參加資本的循環和周轉。因此在這裡,剩餘價值分割為資本和“收入”(即資本家的個人消費基金)的比例,對於資本再生產規模的擴大,就成為一個決定的要素。同時,從社會資本再生產的角度看,這對於生產的總形態或產品和生產的總結構,也會具有重要的影響。因為如果剩餘價值中被資本家用於個人消費的部分增加了,社會總生產中的奢侈品生產、從而在這些部門中就業的工人的比例也就會相對地增加。因此社會上就會有更多的工人的生存要取決於資本家的個人消費和揮霍。

分配或分割

在資本主義條件下,這是通過資本的競爭而實現的。這個競爭的第一步,首先是剩餘價值不僅表現為可變資本的 增加額,而且表現為全部預付資本的增加額,因此剩餘價值首先轉化為利潤。其次,在不同資本的競爭中,利潤又分別轉化為平均利潤、產業利潤和商業利潤,利息和企業主收入,以及地租等。 馬克思

馬克思 《資本論》

《資本論》 剩餘價值學說

剩餘價值學說