簡介

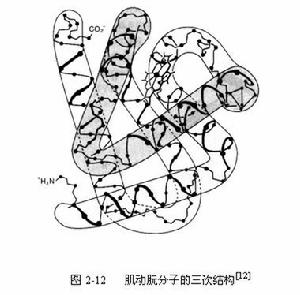

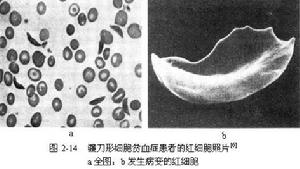

分子病這一名詞是1949年美國化學家L.C.波林在研究鐮形細胞貧血症時提出的,他發現患者的異常血紅蛋白β鏈N端的第6位的谷氨酸被纈氨酸所替代並把它稱為血紅蛋白S(HbS)。迄今已發現的血紅蛋白異常達 300多種,包括

分子病

分子病分子病除了血紅蛋白病以外,還有各種血漿白蛋白異常、球蛋白異常、脂蛋白異常、銅藍蛋白異常、轉鐵蛋白異常、補體異常、受體蛋白異常等。已能套用遺傳工程的方法作血紅蛋白病等分子病的產前診斷(見重組DNA技術)。例如 α地中海貧血(巴特氏胎兒水腫綜合徵)是由 4個 α結構基因全部缺失引起的。通過分析羊水中胎兒脫屑細胞的 DNA分子是否存在 α珠蛋白基因即可診斷本病。分析時先提取人類α 珠蛋白信使核糖核酸(mRNA),用反向轉錄酶製備互補DNA(cDNA),再將cDNA用P標記,然後與從羊水細胞中分離獲得的DNA進行分子雜交,再用放射自顯影的吸印法來檢查,即可判定是否有珠蛋白基因存在。

在某些情況下,限制性核酸內切酶的方法更為優越。由於基因突變可以造成某種限制酶切點的喪失或新切點的出現。在這種情況下,用同一種限制酶處理正常的和發生突變的基因就會出現長短不相同的 DNA片段。例如用限制酶HpaI切割正常人的DNA,切點是在距β珠蛋白基因3'端5000個核苷酸處,切下的β基因包含在一個7600個鹼基對(7.6Kb)的DNA片段中。鐮形細胞貧血症的異常血紅蛋白HBS基因是決定β鏈的末端第6個胺基酸的密碼子突變的結果,這一突變導致HpaI限制酶切點的改變,因而用同一種酶處理所得到的β基因存在於13.0Kb片段中,通過瓊脂糖電泳鑑定DNA片段的長度,就能診斷胎兒是否患鐮形細胞貧血症。

病因

因為這種病是化合物分子造成的,所以叫做“分子病”,或者叫“化學病”,以區別於一般由細菌、病毒或寄生蟲鬧成的疾病,以及因遭受放射性元素的高能量射線照射而生的“放射病”。

分子病

分子病七十年代初,英國的地球化學家漢密爾頓博士領導的研究小組,發現英國人血液中許多化學元素的平均含量,同地球地殼中元素的平均含量有著明顯的一致性,如果把血液和地殼中各種元素的含量分別連成兩條忽高忽低的曲線,這兩條曲線竟是驚人的吻合。這說明人體與地質環境之間的關係是何等的密切。所以,當環境中新添加了某種成分,這種成分可能是重金屬元素的化合物,也可能是某種有機合成的化學品,它們照樣會通過物質循環和能量流動,參加到生命新陳代謝的過程里來。當這些新的成分接連不斷地進入人體,而人們還不曾從他們的祖輩那裡獲得適應能力的時候,經過日積月累,終有一天,就會忍受不了而病倒。因為這種病是化合物分子造成的,所以叫做“分子病”,或者叫“化學病”,以區別於一般由細菌、病毒或寄生蟲鬧成的疾病,以及因遭受放射性元素的高能量射線照射而生的“放射病”。

病理

化合物分子往往是通過食物鏈或食物網,而在環境中流動和傳遞的。這種傳遞方式的一個突出的特性是生物富集作用。化合物分子在環境中的起始濃度通常並不高,但經過食物鏈一級一級地富集,進入了人體,就可能提高到數百倍以至數百萬倍,就能嚴重危害人們的機體,破壞人類的正常生活。

從現代分子生物學的角度看,某些化學品同放射線具有類似的作用,它們能夠直接打擊細胞,打擊染色體,打擊DNA分子,導致某些肌體的突變。

事例

分子病

分子病1955年以後,神通川兩岸群馬縣等地區出現了一種怪病。一開始是在勞動之後,腰、手、腳等關節發生疼痛,但洗澡或休息以後即感輕快,並無其他症狀。可是延續幾年之後,慢慢發展成全身各部位都感覺疼痛,或說神經痛,或說骨頭痛,行動十分不便,連呼吸都發生難以忍受的痛苦。最後,骨骼軟化萎縮,自然骨折,一直到飲食不進,在極度衰弱和劇烈疼痛中死去。在痛苦的掙扎中,病人不斷呻吟,悽厲地叫喚著:“痛!痛!!”所以這種病也叫“痛痛病”。有的病人甚至因無法忍受這種骨痛而自殺。通過解剖和檢驗,有的骨折達七十三處之多,身長竟縮短了三十厘米,情況十分嚴重。

據記載,日本從1913年開始煉鋅,到1931年就出現過這種病,但當時沒有人去追究是怎樣發生的。戰後,日本大規模發展煉鋅工業,1958年以後骨痛病患者不斷出現,直到1961年才查明骨痛病與三井公司神岡煉鋅廠排廢有關。煉鋅廠排出的含鎘廢水順灌渠流入兩岸廣大農田,使稻秧枯死。沒有枯死的水稻結出的稻粒,當地村民叫“鎘米”,經檢驗一般含鎘量超過1ppm。據研究報告,米中含鎘量達到0.4ppm已能對人體健康帶來影響。所以,長年吃這種鎘米,喝含鎘的毒水,呼吸有鎘毒粉塵的空氣,使鎘進入人體內骨骼等組織,造成了慢性鎘中毒,久而久之便形成骨痛病。三井金屬公司的工人有相當一部分是鎘中毒患者。有兩名孕婦在體內急需鈣質的時侯,鎘卻代替了鈣被大量攝入,使骨骼遭到嚴重破壞,進而腎臟發病,內分泌失調,病情惡化,使她們無法忍受痛苦而自殺。死後解剖,發現腎臟內含有大量的鎘,甚至骨灰中含鎘濃度達到了百分之一。

1965年以後,由於骨痛病的蔓延,當局不得不進一步調查,結果發現日本很多地區土地的含鎘量都在15ppm以上,整個日本有四十三個地區七千五百多公頃土地受到嚴重的鎘污染,不少地區的稻米含鎘量超過國家規定的1ppm的濃度。同時,除神通川流域外,又不斷在黑川、鉛川、二返川以及群馬縣的碓水川、柳漱川等多處,先後發現骨痛病患者。1972年3月,已超過二百八十人,死亡三十四人,還有一百人出現可疑症狀。更嚴重的是,鎘污染的範圍迅速擴展到各地河流湖泊與廣大農田,直接威脅著千百萬人的生命。

現狀

如果從戰後日本工業的恢復開始算起:大約經過十年,到五十年代中期,“骨痛病”和“水俁病”相繼爆發了,大約又經過十年,到六十年代中期,這兩種怪病的病因才基本查清,而且在繼續蔓延;邁過第三個十年,到七十年代中期、悲劇還未結束。由此可見,分子病的危害是何等嚴重,其防治又是何等艱巨!