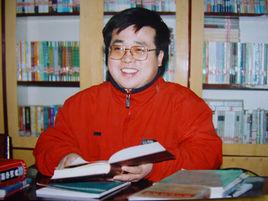

人物簡介

儲澤祥,男,漢族,1966年10月9日生,安徽省岳西縣人,中共黨員,博士,1996年晉升副教授,1998年破格晉升教授,同年底被遴選為博士生導師。

主要研究方向為漢語語法、漢語方言和漢語語用學。曾任湖南師大國際漢語言文化交流學院院長、文學院院長助理、院學術委員會主任,校學位委員會委員、學術委員會委員。現任華中師範大學文學院科研副院長,國際雙語學會理事,湖南省語言學會副會長,教育部全國語言文字標準化技術委員會漢語語法與語篇分技術委員會委員。

個人履歷

教育及工作

1984年9月至1988年6月:安徽師範大學中文系本科畢業,獲文學學士學位。

1988年9月至1991年6月:湖南師範大學中文系現代漢語專業碩士研究生畢業,獲文學碩士學位。

1991年9月至1994年6月:華中師範大學中文系博士研究生畢業(華中師範大學與暨南大學聯合培養),獲文學博士學位。

1991年6月至8月:湖南師範大學中文系工作。

1994年6月至2002年9月:湖南師範大學文學院工作。

2002年10月至現在:華中師範大學文學院工作。

社會兼職

⒈華中師範大學文學院科研副院長。

⒉國際雙語學會理事。

⒊湖南省語言學會副會長。

⒋教育部全國語言文字標準化技術委員會漢語語法與語篇分技術委員會委員。

教學情況

主講課程:

本科生:《現代漢語》、《語言學論文寫作》、《論文寫作與規範》

碩士生:《現代漢語語法研究》、《現代漢語語法學》

博士生:《語言研究方法論》

研究方向

漢語語法、漢語方言和漢語語用學。

專著

1.《現代漢語方所系統研究》,華中師大出版社,1997年第一版,2004年重印;

2.《邵陽方言研究》,湖南教育出版社,1998年;

3.《名詞及其相關結構研究》,湖南人民出版社,2000年;

4.《漢語聯合短語研究》(合著,第一),湖南大學出版社,2002年;

5.《岳西方言志》(主編),華中師範大學出版社,2009年;

6.《漢語空間短語研究》,北京大學出版社,2009年;

論文

1.動賓謂語句中動賓前的體詞性成分及相應句式,《湖南師大學報》1992年第7期;

2.VV粘結同向帶賓現象之考察,《華中師大學報》1992年第5期;

3.《爾雅·釋親》親屬語義場析,《華中師大學報》1993年研究生論文專輯,與黃哲合作;

4.形容詞的AABB反義疊結,《中國語文》1993第5期,與邢福義、李向農、丁力合作;

5.第三屆雙語雙方言研討會述評,《語言學通訊》1993年第3至4期;

6.毛著中“像”字結構的同形異構現象,見《毛澤東著作語言論析》,湖北教育出版社,1993年;

7.時間方所,見《語法問題思考集》,北京語言學院出版社,1995年,與邢福義合作;又見馬慶株主編的《語法研究入門》,商務印書館,1999年;

8.交融中的疊動動結式VVA,收入《第三屆雙語雙方言(國際)討論會議論文集》,漢學出版社,1994年;

9.說“木”,《森林與人類》1994年第1期;

10.《毛澤東著作語言論析》出版,《理論月刊》1994年第3期;

11.兩名一動的配置與句子的格局,《武陵高等學報》創刊號,1994年;

12.方位標的性質、意義及標的替換,《湖南師大學報》1995年第2期,與孫漢萍合作;

13.在研究工作中找到自己——邢福義教授談治學的“四個關係”,《學語文》1993年第4期(上),《學語文》1993年第5期(下),與李向農、丁力合作;

14.務實學風與“表—里—值”驗證方法,《語言文字套用》1995年第2期;《世界漢語教學》1996年第3期,趙金銘文引用;

15.主賓位方所的配置與句子的格局——“名詞定格”論,《中國文學研究》增刊1995年6月;

16.現代漢語名詞的潛形態,《古漢語研究》增刊1995年12月;

17.“謝謝”的原因賓語凝結式及其南北差異情況,《世界漢語教學》1995年第4期;

18.現代漢語後綴語助詞的數排式,《湖北大學學報》1995年第6期;又見中國人民大學《語言文字學》1996年第6期;

19.漢語空間方位短語歷史演變的幾個特點,《古漢語研究》1996年第1期;《中國語言文字資料信息·語言學》1996年第4期摘要;

20.漢語規範化中的觀察、研究和語值探求,《語言文字套用》1996年第1期;

21.論語法規範的彈性,《湖南師大學報》1996年第4期;《高等學校文科學報文摘》1996年第5期摘要;

22.關於“處所範圍原則”的適用範圍,《雲夢月刊》1996年第2期;

23.敘事體中施事主語省略的語用價值,《修辭學習》1996年第4期;

24.“在”的涵蓋義與句首處所前“在”的隱現,《漢語學習》1996年第4期;

25.“滿+N”與“全+N”,《中國語文》1996年第5期;

26.動賓短語和“服從”原則,《世界漢語教學》1996年第3期;

27.語法比較中的“表—里—值”三個角度,《漢語學習》1997年第3期;

28.“細節顯現”與“副+名”,《語文建設》1997年第6期,與劉街生合作;

29.“職業”的釋義,《語文建設》1997年第9期;

30.現代漢語的命名性處所詞,《中國語文》1997年第5期;

31.名詞的空間義及其對句法功能的影響,《語言研究》1997年第2期;

32.漢語存在句的歷時性考察,《古漢語研究》1997年第4期;

33.語氣兼容與句末點號連用,《語文建設》1998年第1期;

34.從動賓短語的演變情況看漢語句法結構的特點,《古漢語研究》1998年第2期;

35.動詞的空間適應性情況考察,《中國語文》1998年第4期;

36.兩個指人名詞組合造成的復指短語,《漢語學習》1998年第3期;

37.通比性的“很”字結構,《世界漢語教學》1999年第1期;

38.相似性的“N1似的N2”格式,《語言教學與研究》1999年第4期;又見中國人民大學《語言文字學》2000年第3期;

39.“連用”手段下的多項NP,《中國語文》1999年第2期;

40.“N旁”與“N邊”,見邢福義主編《漢語語法特點面面觀》,北京語言文化大學出版社,1999年;

41.“NPI像NP2似的VP”里動詞的選擇機制,見侯精一、施關淦主編《〈馬氏文通〉與漢語語法學》360-378頁,商務印書館,2000年;

42.單音動詞的疊結現象,《語法研究和探索》(九),商務印書館,2000年;

43.近代漢語的“V出+N外”格式——兼說該式現代為什麼不多見,《古漢語研究》1999年第4期,與徐朝暉、賀福凌、黃春平、尹戴忠合作;

44.標點符號的象似性表現,《湖南師大學報》2000年第1期;

45.是“綠樹成陰”還是“綠樹成蔭”,《語文建設》2000年第7期;

46.數詞與複數標記不能同現的原因,《民族語文》2000年第5期;

47.由兩個名詞或名詞短語構成的並列短語,盛新華主編《語言論叢》,嶽麓書社,2000年,與曾慶香、肖揚合作;

48.從“吃、喝”帶賓語看湖湘文化,湖南師大文學院編《湖湘文化論集》(下冊),湖南師大出版社,2000年,與謝曉明合作;

49.名詞的時間適應性情況考察,見陸儉明主編《面臨新世紀挑戰的現代漢語語法研究》,山東教育出版社,1999年;

50.敲門時的問和答,《修辭學習》2000年第5、6期;

51.關聯理論與敲門問答中的答話形式,見於根元主編《世紀之交的套用語言學》,北京廣播學院出版社,2000年;

52.現代漢語的準方位標,《常德師範學院學報》2001年第1期,與廖志鴻合作;

53.譯文:台灣閩語和官話歷史比較語法中的若干問題(李英哲著),見李英哲《漢語歷時共時語法論集》129-162頁,北京語言文化大學出版社,2001年;

54.譯文:台灣閩語中某些語法特徵的歷史意義(李英哲著),見李英哲《漢語歷時共時語法論集》223-237頁,北京語言文化大學出版社,2001年;

55.語言運用中的“乾親”現象,《海外華文教育》2001年第1期;又見廈門大學海外華文教育研究所、海外教育學院編《對外漢語教學論文集》67-77頁,廈門大學出版社,2003年;

56.近兩年廣告語言存在的一些問題,《株洲工學院學報》2001年第1期,與廖志鴻合作;

57.廣告語言的“結果—條件”勸說模式,《常德師範學院學院》2001年第3期,與梁勇合作;

58.“名+數量”語序與注意焦點,《中國語文》2001年第5期;

59.單音名詞的AABB疊結現象,《漢語學報》總第2期(2000年下卷),湖北教育出版社,2001年;

60.“底”由方位詞向結構助詞的轉化,《語言教學與研究》2002年第1期;

61.現代漢語的“半A半B式”——附論涵蓋義與細節義,劉利民、周建設主編《語言》(第二卷),首都師大出版社,2001年;

62.指物時“它”、“它們”與it ,they的比較研究,《湘潭工學院學報》2002年第1期,與吳軍、廖光蓉合作;

63.明星廣告效果探析,《新聞傳播》2002年第4期,與曾慶香合作;

64.漢語語法化研究中應重視的若干問題,《世界漢語教學》2002年第2期,與謝曉明合作;

65.並列短語的標記隱現情況考察,《漢語學報》總第4期(2001年下卷),湖北教育出版社,2003年,與肖揚、曾慶香合作;

66.影響短語成立的重要因素,《湖南大學學報》(社科版)2003年第2期,與姚雙雲合作;

67.異類詞聯合短語研究,《中國語文》2003年第3期,與謝曉明合作;

68.“老/小·姓+稱謂性指人名詞”格式的使用情況考察,《語言文字套用》2002年第3期;

69.漢語動詞的時量、動量、名量成分不同現情況考察,《語言科學》2003年第5期;又見中國人民大學《語言文字學》2004年第2期,與姚雙雲合作;

70.“一個人”的固化及其固化過程,《華中師大學報》(人文社科)2003年第5期;

71.指示代詞的類型和共性,《當代語言學》2003年第4期,與鄧雲華合作;

72.贛語岳西話過程體與定格體的標記格式,見戴昭銘主編《漢語方言語法研究和探索》,黑龍江人民出版社,2003年;

73.述評性的“NP一副X的樣子”格式,《語法研究和探索》(十二),商務印書館,2003年;

74.漢語“在+方位短語”里方位詞的隱現機制,《中國語文》2004年第2期;

75.英漢連線詞語法化的對比研究,《山東外語教學》2004年第1期,與鄧雲華合作;

76.“高、低/矮+N”格式研究,Journal of Chinese Language and Computing 13(1):23-35(新加坡),2004年;收入新加坡·第二屆肯特崗國際漢語語言學圓桌會議論文集《漢語辭彙、句法、語音的相互關聯》(徐傑、鍾奇主編,北京語言大學出版社,2007年);

77.贛語岳西話的過程體與定格體,《方言》2004年第2期;

78.涵括、細節範疇與漢語語法研究,《21世紀的中國語言學》(一),商務印書館,2004年;

79.“這/那”的“使通指化”作用及其語用後果,見蔣冀騁、儲澤祥主編《現代漢語研究》,湖南師大出版社,2004年,與蔣華合作;

80.“對著”的虛化過程及其語法地位,《語言學論叢》第29輯,商務印書館,2004年;

81.小句是漢語語法基本的動態單位,《漢語學報》2004年第2期;

82.處所角色賓語的判定及其典型性問題,《語言教學與研究》2004年第6期;又見中國人民大學《語言文字學》2005年第1期;

83.漢語量詞“片”及其自相似性表現,《語言科學》2005年第3期;又見中國人民大學《語言文字學》2005年第8期,與魏紅合作;

84.固化的“用來”及其相關的句法格式,《世界漢語教學》2005年第2期,與曹躍香合作;

85.“V+O”的語義約束,《江漢大學學報》2005年第4期;

86.里外關係變化的四種表達式及其標記模式,《語言研究》2005年第3期,與劉光明合作;

87.肯定、否定與時量成分在動詞前後的位置,《漢語學報》2005年第4期,又見中國人民大學《語言文字學》2006年第3期;

88.英漢聯合短語的共性研究,《外語與外語教學》2005年第2期,第二作者,與鄧雲華合作;

89.漢語處所詞的詞類地位及其類型學意義,《中國語文》2006年第3期;

90.“單音動詞+往”里“往”的語法化,《古漢語研究》2006年第2期,第二作者,與劉光明、陳青松合作;

91.湖南慈利通津鋪話中的“兩個”,《方言》2006年第3期,第一作者,與丁加勇、曾常紅合作;

92.贛語岳西話表被動的“讓”字句,見邢福義主編《漢語被動表述問題研究新拓展》46-56頁,華中師範大學出版社,2006年5月;

93.處所角色賓語及其屬性標記的隱現情況,《語言研究》2006年第4期,第一作者,與彭建平合作;

94.語言表述與認知心理,《文學教育》2007年第3期(上),4-9頁;

95.明清小說里“數量詞+N·們”式名詞短語的類型學價值,《南開語言學刊》2006年第2期(總第8期)62-67頁,商務印書館,2007年1月;

96.“有定居後”與現實性的無定NP主語句,《世界漢語教學》2007年第3期,38-51頁,第二作者,與魏紅合作;又見中國人民大學《語言文字學》2007年第12期;

97.制約“想NV”格式成立的若干因素――兼談與其相關格式“想VN”的比較,《漢語學習》2008年第1期19-27頁,與程書秋合作,第一作者;

98.固化的“一條龍”及其使用情況考察,《語言教學與研究》2008年第1期1-7頁,與金鑫合作,第一作者;

99.湖南祁東話表示雙數的“兩個”,《漢語學報》2008年第2期11-17頁,第二作者,與彭曉輝合作;

100.句式義與詞項:英漢“共同耗用”句式比較,《外語教學與研究》2008年第4期,第二作者,與唐燕玲合作;

101.漢語口語裡性狀程度的後置標記“去了”,《世界漢語教學》2008年第3期43-49頁;

102.漢語因果複句的關聯標記模式與“聯繫項居中原則”,《中國語文》2008年第5期410-422頁,第一作者,與陶伏平合作。

103.空間實體的可居點與後置方位詞的選擇,《語言研究》2008年第4期50-62頁,第一作者,與王寅合作。

104.現代漢語小句的判斷標準,《寧夏大學學報》(CSSCI)2009年第4期,28-35頁,第一作者,與王文格合作;

榮譽獎勵

1.2001年首批入選“新世紀湖南省青年社會科學研究人才百人工程”。

2.2002年獲教育部霍英東教育基金會第八屆青年教師獎(教學類)三等獎。

3.2002年獲湖南省首屆社科基金研究課題優秀成果獎二等獎。

4.2003年獲教育部中國高校人文社科研究優秀成果三等獎。

5.2003年入選“湖北省新世紀高層次人才工程”。

6.2003年起,享受湖北省政府專項津貼。

7.2004年入選教育部“新世紀優秀人才支持計畫”。

8.2005年獲第二屆湖北省圖書獎(排名第三)。

9.2005年享受國務院政府特殊津貼。

10.2008年入選華中師範大學“桂子學者”。

11.2009年4月,主持的“‘現代漢語’研究型教學改革與實踐”獲湖北省優秀教學成果一等獎。

華中師範大學教授盤點

| 華中師範大學(Huazhong Normal University,簡稱華中師大或華師)是中國教育部直屬重點綜合性師範大學,具有百年悠久歷史的老校,位於中國湖北省武漢市。學校位於武漢市洪山區風景優美的桂子山上,占地133.34公頃,是國家211工程重點建設高校之一。 |