個人簡介

亞力山大·薩姆索洛夫生於1859年,並在18歲加入俄國軍隊。在從聖彼得堡騎兵學校畢業後,他作為一名騎兵軍官開始了軍事生涯。

亞力山大·薩姆索洛夫

亞力山大·薩姆索洛夫1905年-1907年間,薩姆索洛夫擔任華沙軍區參謀長。從1907年以後轉而主要擔任行政官職。1909年,他擔任頓河地區哥薩克騎兵的總指揮官。1910-1914年間,他擔任土耳其斯坦總督及此地區軍隊的總司令。第一次世界大戰爆發時,他正休病假在高加索療養。直到8月12日才到達駐波蘭納雷夫河沿岸的第2集團軍司令部,就任該集團軍司令。薩姆索洛夫為人樸實厚道,人稱“友善和單純”。但在此之前,他從未有過指揮集團軍的經驗。

亞力山大·薩姆索洛夫

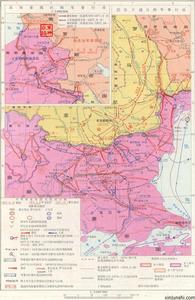

亞力山大·薩姆索洛夫儘管對軍隊和地形都很陌生,但他奉命從南部侵入東普魯士,以期和他的宿敵連年坎普夫指揮的從東部進入的第一集團軍會合。他的部隊缺乏足夠的參謀人員、炮兵彈藥、和用以運輸的動物,而且其大部軍隊由後備役人員匆匆組成,缺乏訓練和凝聚力。這些困難使得他的推進十分艱難,人員筋疲力盡,難以作戰。但是面對霍夫曼的計畫,日林斯基深信德軍正在退卻。薩姆索洛夫從騎兵偵察的結果認為德國人要進行側翼襲擊,他發電給吉林斯基,建議暫停前進。日林斯基卻安然坐在離前線近二百英里的沃爾克沃西克指揮部里,命令薩姆索諾夫“不要再扮演懦夫角色,繼續進攻”。這樣,儘管對連年坎普夫在古謝夫戰役後突然停止前進始料不及,俄國第2集團軍還是向德軍包圍網的中心勉力“追擊”了過去。

亞力山大·薩姆索洛夫

亞力山大·薩姆索洛夫薩姆索洛夫的遺體被德國人發現後,在維侖貝格埋葬。兩年後,在紅十字會的協助下,他的遺體才被其遺孀取回,並帶回俄國安葬。

參戰經歷

第十次俄土戰爭(1877~1878)

亞力山大·薩姆索洛夫參加了第十次俄土戰爭

亞力山大·薩姆索洛夫參加了第十次俄土戰爭1877年,俄國利用巴爾幹斯拉夫人的民族解放戰爭,打著“解放”的旗號,對土宣戰。俄軍在羅馬尼亞軍隊的配合下,攻克普列文;在保加利亞軍隊的支援下,連克索非亞和亞得里亞堡,兵臨君士坦丁堡。由於英國干涉,俄國未能占領君士坦丁堡和海峽。根據1878年3月《聖斯特凡諾條約》,建立一個由俄國“保護”的龐大的保加利亞公國。英奧兩國反對該和約。有關各國在1878年6~7月召開了柏林會議,重訂和約。根據柏林和約,俄國重新獲得比薩拉比亞南部,在亞洲獲得巴統、卡爾斯、阿達等地。保加利亞及塞爾維亞在戰後脫離了土耳其的控制,兩國視這次獨立為第二次建國。這場戰爭也為羅馬尼亞王國完全獨立提供了機會,儘管羅馬尼亞從未像其它巴爾幹國家那樣被奧斯曼帝國所統治,他們仍將此戰視為羅馬尼亞獨立戰爭。

俄土戰爭(Russo-TurkishWars)是指17-19世紀俄國與奧斯曼土耳其之間為爭奪高加索、巴爾幹、克里米亞、黑海等進行的一系列戰爭,其中重要的有10次。此外雙方在第一次世界大戰中的交戰通常也被認為是第11次俄土戰爭。俄土之間的戰爭斷斷續續前後共長達241年,平均不到19年就有一次較大規模的戰爭,是歐洲歷史上最長的戰爭系列,奧地利、英國、法國、波蘭、羅馬尼亞、保加利亞等國也先後參與其中。戰爭的結果是俄國擴大了疆土,土耳其逐漸衰落。

個人評價

薩姆索洛夫是一位有能力的旅級和師級指揮官,也是一位“友善和單純”的人。作為一個軍人,他的勇敢無可置疑,但是指揮大兵團作戰卻顯得經驗不足。相對於日林斯基對俄軍糟糕的戰前準備和最高指揮應負的責任,薩姆索洛夫對坦能堡戰役的結局只負有次要責任。