簡介

1911年10月16日,軍政府頒布了《中華民國鄂州約法》,規定:人民一律平等;允許人民有各種民主、自由權利,如言論、出版、通訊、信教、居住、營業、保有財產、保有身體、保有家宅等;規定人民有選舉和被選舉的權利。對於政府組織、都督與議會的許可權和職責也作了明確的規定。這是中國第一部具有憲法性質的法令。

歷史由來

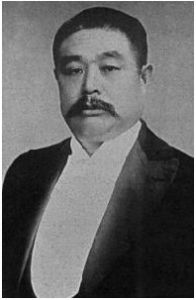

黎元洪

黎元洪1911年10月10日,武昌光復,清軍第二十一混成協協統黎元洪被義軍推舉為都督。早在1905年同盟會成立時,就把推翻清朝後建立的新政府定名為“中華民國軍政府”,在《革命方略》之“軍政府與各國民軍之條件”第一條中規定:“各處國民軍,每軍立一都督,以起義之首領任之。”(《辛亥革命》卷二,P16)因此,黎元洪的正式職稱便是“中華民國軍政府鄂軍都督”。10月14日,前湖北諮議局議長湯化龍等人擬定了民國第一個政府組織法《軍政府暫行條例》,6章24條,規定都督握有軍政大權,軍政府由司令部、軍務部、參謀部、政事部構成,四部“均直轄於都督,受都督之指揮命令,執行主管事務”,“凡發布命令及任免文武各官,均屬都督之大權”,“司令、軍務、參謀部自下級軍官以上,政事部自局長以上,均由都督親任”。這是辛亥革命後第一個省一級政府組織法案。10月28日,黃興偕同宋教仁等人來到武昌。黎元洪請黃興任戰時總司令,請宋教仁協助軍政府處理外交事務。黎元洪與宋教仁、居正等人商議,湖北是首義之省,要作全國表率,僅有《軍政府暫行條例》還不夠,還需制定一部根本法(憲法之類的法規),作為將來民國憲法的藍本。宋教仁曾入日本東京法政大學研究各國憲法和政治制度,眾人便推他起草了《中華民國鄂州臨時約法》(簡稱《鄂州約法》),共7章60條。

內容

《鄂州約法》取美國憲法精華,主張在地方自治的基礎上實行聯邦制,保障公民權利,確立三權分立原則,對行政、立法、司法三方面的職權作了明確的劃分。“總綱”第一條規定:“中華鄂州人民,以已取得之鄂州土地為境域,組織鄂州政府統治之。將來取得之土地,在鄂州域內者,同受鄂州政府之統治;若在他州域內者,亦暫受鄂州政府之統治,俟中華中國成立時,另定區劃。”第三條:“中華民國完全成立後,此約法即取消,應從中華民國憲法之規定;但鄂州人民關於鄂州統治域內,從中華民國之承認自定鄂州憲法。”第二章第二十二條至三十四條確立了都督總攬軍政大權的地位:都督由人民公舉,任期三年,得連選連任一次;都督代表鄂州政府,總攬政務、公布法律、發布臨時律令、於議會關閉期間召集臨時議會、出席議會、與外國宣戰媾和締結條約、統率水陸軍隊、制定文武官職官規、依法律任命文武職員、依法律給與勳章及其他榮典、依法律宣告戒嚴、宣告大赦減刑復權。第五章規定了議會的職權:議會由議員組成,議員由人民選舉產生,有制定法律、通過條約、議定預算決算、向政務委員提出質詢,並對違法失職的政務委員進行彈劾等項職權。第六章規定了法司的職權:法司由都督任命之法官組成,依法審理除行政訴訟以外的各種訴訟,法官除依法受刑罰宣告或應免職的懲戒宣告外不得免職。

歷史意義

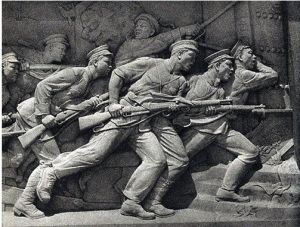

武昌起義

武昌起義黎元洪倡儀在武昌組織臨時政府,陳其美卻欲以上海取代武昌黎元洪急於制定《鄂州約法》有著深思熟慮的打算,除了用以鞏固他的鄂督地位,更大的意圖是用它為將來組織臨時政府提供法律依據。繼湘、陝、贛、晉之後,滇、皖、滬、黔、蘇、浙、桂、閩、粵相繼獨立,若以人口、地域而論,民軍已是三分天下有其二,但各省的情況非常複雜,有的省幾處地方先後起義,就地成立臨時政府,群雄割據,互不統屬(如贛、皖、桂、粵);有的省正忙於和清軍作戰,自顧不暇(如鄂、陝、晉、蘇)。不料時局驟變,11月9日,清廷任命袁世凱為內閣總理大臣,正在孝感督師的袁世凱對民軍軟硬兼施,一面命劉承恩給黎元洪(劉是黎的同鄉)寫信議和,一面下令馮國璋猛攻漢陽。此時,漢口已失,漢陽危在旦夕,黎元洪面臨巨大壓力,如不迅速組織聯合政府,統一軍政,興兵北伐,獨立省份有被清軍各個擊破的危險。這一天,他公布了《鄂州約法》,並以鄂軍都督府通電各省,請派全權委員赴武昌組織臨時政府。僅隔兩日,江蘇都督程德全、浙江都督湯壽潛聯合滬軍都督陳其美也通電各省,請派代表到上海商議組織政府。此時的上海光復不及旬日,但已為同盟會開闢出一片新天地,陳其美欲以上海取代武昌為政治中心。第二天,江蘇都督代表雷奮、沈恩孚,浙江都督代表姚桐預、高爾登一到上海,即通電各省請派代表到滬組織臨時政府。11月15日,蘇浙代表依“兩省以上代表到會即行開議,續到者隨到隨與議”的議事辦法,在上海召開了第一次會議,會議定名為“各省都督府代表聯合會”。黎元洪倡議在先,陳其美行動在先,他對上海方面的做法很不滿,後來滬方向他解釋,因線路不通,未收到黎都督請各省派委員到鄂組織臨時政府的電報。上海方面不敢漠視黎的首義元勛地位和武昌的政治影響,11月17日至20日,“各省都督府代表聯合會”商討對於“武昌通電”的應對辦法,他們承認武昌為中華民國中央軍政府所在地,以鄂軍都督執行中央政務,但仍以上海交通便利、會議宜在上海召開,電告武昌即派代表與會,並請黎元洪以中央軍政府名義委任各省代表所推定的伍廷芳、溫宗堯為臨時外交代表。黎元洪堅持要在武昌開會,他派居正、陶鳳集作為鄂都督府代表到滬,誠邀各省派全權委員赴鄂組織臨時政府,在滬代表願作妥協,決定移赴武昌開會。但在11月24日又生波折,決定各省都督代表赴武昌者外,仍留一人在上海,負通信、聯絡、宣傳之責。

著名歷史學家馮天瑜先生說,歷史的細節很難澄清,但史學界對《鄂州約法》的評價是一致的,它是近代中國第一個公布並實施的憲法,是當時行使中央職能的湖北軍政府的卓越貢獻,在南京臨時政府成立前具有國家約法意義。