簡介

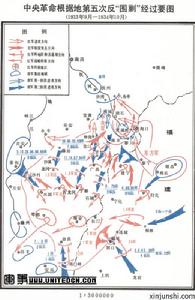

蔣介石在第五次戰役中對紅軍發動了大約九十萬軍隊,其中也許有四十萬——約三百六十個團——實際參加了贛閩蘇區的戰爭和對付鄂豫皖蘇區的紅軍。但是江西是整個戰役的樞紐。

中央蘇區第五次反圍剿紅軍在這裡能夠動員一共十八萬正規軍,包括所有後備師,它還有大約二十萬游擊隊和赤衛隊,但是全部火力力卻只有不到十萬支步槍,沒有大炮,手榴彈、炮彈和彈藥來源極其有限。

中央蘇區第五次反圍剿紅軍在這裡能夠動員一共十八萬正規軍,包括所有後備師,它還有大約二十萬游擊隊和赤衛隊,但是全部火力力卻只有不到十萬支步槍,沒有大炮,手榴彈、炮彈和彈藥來源極其有限。蔣介石採取了新戰略,充分利用他的最大有利條件——優勢資源、技術裝備、外面世界的無限供應(紅軍卻同外面世界隔絕)機械化戰術,一支現代化空軍,可以飛航的作戰飛機的近四百架。紅軍繳獲了少數幾架蔣介石的飛機,他們也有三、四個飛行員,但是他們缺乏汽油、炸彈、機工。過去經驗證明,進犯紅區,企圖以優勢兵力突襲攻占,結果要遭到慘敗,蔣介石現在改用新的戰略,把他大部分軍隊包圍“匪軍”,對他們實行嚴密的經濟封鎖。因此,這基本上是一場消耗戰。

紅軍戰史上第一次重大的軍事失敗,其根本原因是戰略指導上的失誤,中央蘇區軍民全力以赴,為保衛蘇區,進行了艱苦卓絕的鬥爭,付出了巨大代價,給予國民黨軍大量殺傷。但由於中共中央實行錯誤的軍事戰略和作戰原則,使這次反"圍剿"作戰始終處於被動,以致在紅軍遭到嚴重削弱、中央蘇區大部喪失的情況下,被迫進行戰略轉移,開始長征。

戰役經過

中央蘇區第五次反圍剿國民黨軍採取堡壘主義的新戰略發起"圍剿",紅軍倉促應戰 1933年初,日軍大舉入侵華北,中華民族危機日益嚴重,然而國民黨政府主席蔣介石卻置民族危亡於不顧,仍然堅持推行"攘外必先安內"的反動方針,決心消滅共產黨及其領導的紅軍。5月,他在南昌設立全權處理贛、粵、閩、湘、鄂五省軍政事宜的軍事委員會委員長南昌行營,親自組織和指揮對各蘇區進行更大規模的第五次"圍剿"。並決定採取持久戰和"堡壘主義"的新戰略,同時對蘇區實行經濟、交通封鎖,企圖逐步壓縮並摧毀蘇區。是年夏秋,蔣介石一面向美、英、德、意等國大量借款,購置軍火,聘請軍事顧問和專家;一面在廬山召開軍事會議,開辦"剿匪"軍官訓練團,並著手制定"圍剿"計畫,加緊進行"圍剿"準備。這次"圍剿",蔣介石調集100萬兵力,其中,直接用於進攻中央蘇區的兵力達50萬人。其部署為:北路軍總司令顧祝同,指揮第1、第2、第3路軍,計33個師又3個旅。其第1路軍4個師又2個旅位於吉水、新淦(今新乾)、永豐、樂安、宜黃地區;第2路軍6個師位於金溪、騰橋、崇仁地區;以陳誠任總指揮的第3路軍18個師又1個補充旅為此次"圍剿"的主力軍,集結於南城、南豐、臨川地區。北路軍的任務是:由北向南,構築碉堡封鎖線,實施對中央蘇區的主攻。以第3路軍在第1、第2路軍策應下,向廣昌方向推進,尋求紅軍主力決戰;由北路軍總司令部直接指揮的2個師扼守贛江西岸的吉安、泰和等地,配合西路軍維護贛江交通;總預備隊3個師位於撫州(今臨川)附近。南路軍總司令陳濟棠,指揮11個師又1個旅,築碉扼守武平、安遠、贛縣、上猶地區,阻止紅軍向南機動,相機向筠門嶺、會昌推進,配合北路軍作戰。西路軍總司令何鍵所部9個師又3個旅,和浙贛閩邊守軍5個師又4個保全團分別"圍剿"湘贛、湘鄂贛和閩浙贛蘇區紅軍,並阻止紅一方面軍向贛江以西和贛東北機動。第19路軍總指揮蔡廷鍇指揮6個師又2個旅,負責福建防務,並阻止紅軍向東機動。空軍5個隊配置於南昌、臨川、南城,支援作戰。

中央蘇區第五次反圍剿國民黨軍採取堡壘主義的新戰略發起"圍剿",紅軍倉促應戰 1933年初,日軍大舉入侵華北,中華民族危機日益嚴重,然而國民黨政府主席蔣介石卻置民族危亡於不顧,仍然堅持推行"攘外必先安內"的反動方針,決心消滅共產黨及其領導的紅軍。5月,他在南昌設立全權處理贛、粵、閩、湘、鄂五省軍政事宜的軍事委員會委員長南昌行營,親自組織和指揮對各蘇區進行更大規模的第五次"圍剿"。並決定採取持久戰和"堡壘主義"的新戰略,同時對蘇區實行經濟、交通封鎖,企圖逐步壓縮並摧毀蘇區。是年夏秋,蔣介石一面向美、英、德、意等國大量借款,購置軍火,聘請軍事顧問和專家;一面在廬山召開軍事會議,開辦"剿匪"軍官訓練團,並著手制定"圍剿"計畫,加緊進行"圍剿"準備。這次"圍剿",蔣介石調集100萬兵力,其中,直接用於進攻中央蘇區的兵力達50萬人。其部署為:北路軍總司令顧祝同,指揮第1、第2、第3路軍,計33個師又3個旅。其第1路軍4個師又2個旅位於吉水、新淦(今新乾)、永豐、樂安、宜黃地區;第2路軍6個師位於金溪、騰橋、崇仁地區;以陳誠任總指揮的第3路軍18個師又1個補充旅為此次"圍剿"的主力軍,集結於南城、南豐、臨川地區。北路軍的任務是:由北向南,構築碉堡封鎖線,實施對中央蘇區的主攻。以第3路軍在第1、第2路軍策應下,向廣昌方向推進,尋求紅軍主力決戰;由北路軍總司令部直接指揮的2個師扼守贛江西岸的吉安、泰和等地,配合西路軍維護贛江交通;總預備隊3個師位於撫州(今臨川)附近。南路軍總司令陳濟棠,指揮11個師又1個旅,築碉扼守武平、安遠、贛縣、上猶地區,阻止紅軍向南機動,相機向筠門嶺、會昌推進,配合北路軍作戰。西路軍總司令何鍵所部9個師又3個旅,和浙贛閩邊守軍5個師又4個保全團分別"圍剿"湘贛、湘鄂贛和閩浙贛蘇區紅軍,並阻止紅一方面軍向贛江以西和贛東北機動。第19路軍總指揮蔡廷鍇指揮6個師又2個旅,負責福建防務,並阻止紅軍向東機動。空軍5個隊配置於南昌、臨川、南城,支援作戰。 中央蘇區第五次反圍剿中央蘇區取得第四次反"圍剿"勝利後,範圍擴大到30多個縣;政權建設和經濟建設都取得很大成績;主力紅軍擴大到約10萬人;地方部隊和民眾武裝亦有很大發展。但面對國民黨軍採取堡壘主義新戰略和重兵進攻,也存在不少困難。而中共臨時中央領導人博古(秦邦憲)等卻認為,這次反"圍剿"戰爭是爭取中國革命完全勝利的階級決戰。在軍事戰略上,拒絕和排斥紅軍歷次反"圍剿"的正確戰略方針和作戰原則,繼續實行"左"傾冒險主義的戰略指導,提出"禦敵於國門之外"的方針,企圖以陣地戰、正規戰在蘇區外製敵,保守蘇區每一寸土地。這時,共產國際派來的軍事顧問李德(又名華夫,原名奧托·布勞恩,德國共產黨黨員)從上海到達中央蘇區,直接掌握第五次反"圍剿"的軍事指揮權。因而,在國民黨軍"圍剿"前夕,未及時有效地組織蘇區軍民進行反"圍剿"準備,而是命令由紅3軍團、紅19師為主組成的東方軍和由紅1軍團、紅14師為主組成的中央軍,繼續在閩西北地區和撫河與贛江之間地區對國民黨軍實行不停頓的進攻。紅一方面軍主力在持續作戰而未休整和補充的情況下,即於9月下旬倉促開赴中央蘇區北線迎擊國民黨"圍剿"軍。

中央蘇區第五次反圍剿中央蘇區取得第四次反"圍剿"勝利後,範圍擴大到30多個縣;政權建設和經濟建設都取得很大成績;主力紅軍擴大到約10萬人;地方部隊和民眾武裝亦有很大發展。但面對國民黨軍採取堡壘主義新戰略和重兵進攻,也存在不少困難。而中共臨時中央領導人博古(秦邦憲)等卻認為,這次反"圍剿"戰爭是爭取中國革命完全勝利的階級決戰。在軍事戰略上,拒絕和排斥紅軍歷次反"圍剿"的正確戰略方針和作戰原則,繼續實行"左"傾冒險主義的戰略指導,提出"禦敵於國門之外"的方針,企圖以陣地戰、正規戰在蘇區外製敵,保守蘇區每一寸土地。這時,共產國際派來的軍事顧問李德(又名華夫,原名奧托·布勞恩,德國共產黨黨員)從上海到達中央蘇區,直接掌握第五次反"圍剿"的軍事指揮權。因而,在國民黨軍"圍剿"前夕,未及時有效地組織蘇區軍民進行反"圍剿"準備,而是命令由紅3軍團、紅19師為主組成的東方軍和由紅1軍團、紅14師為主組成的中央軍,繼續在閩西北地區和撫河與贛江之間地區對國民黨軍實行不停頓的進攻。紅一方面軍主力在持續作戰而未休整和補充的情況下,即於9月下旬倉促開赴中央蘇區北線迎擊國民黨"圍剿"軍。紅軍在北線受挫,放棄決戰計畫 9月25日,完成"圍剿"準備的北路軍,以3個師的兵力由南城、硝石向黎川發起進攻。東方軍奉命由福建省將樂、順昌北上,擬首先消滅進逼黎川之國民黨軍,進而與敵在撫河會戰。28日國民黨軍占領黎川。中革軍委為恢復黎川,再令東方軍以一部阻止黎川國民黨軍南進,主力進攻硝石、資溪橋、黎川;令中央軍由永豐、樂安地區東移,攻擊和牽制南城、南豐地區的國民黨軍主力,以保障東方軍收復黎川。10月6日,東方軍在向硝石前進途中,於洵口、飛鳶與由黎川前出偵察之國民黨軍3個團遭遇,將其大部殲滅後,於9日進攻硝石。國民黨軍依託堅固堡壘據守,東方軍攻堅數日不克,傷亡嚴重。中央軍主力阻止南城援軍也未達目的。13日,"圍剿"軍4個師進抵硝石,東方軍被迫撤出戰鬥。17日,蔣介石命令"圍剿"軍繼續構築綿密的碉堡封鎖線,穩紮穩打,逐步推進。18日,駐南城4個師由硝石進到潭頭市,其先頭和黎川之3個師又1個旅進占資溪橋。在此情

中央蘇區第五次反圍剿況下,中革軍委仍令紅一方面軍主力插入國民黨軍堡壘密集地區實施強攻。22日,紅軍以3個師攻擊資溪橋和潭頭市,主力集結於石峽、洵口、湖坊地區,準備突擊被牽動之敵。國民黨軍據碉堅守,紅軍連攻4天未克。28日,中革軍委決定組建紅7、紅9軍團。此後,中革軍委又令紅7軍團伸入撫州附近地區活動,企圖調動金溪及南城、南豐之國民黨軍。

中央蘇區第五次反圍剿況下,中革軍委仍令紅一方面軍主力插入國民黨軍堡壘密集地區實施強攻。22日,紅軍以3個師攻擊資溪橋和潭頭市,主力集結於石峽、洵口、湖坊地區,準備突擊被牽動之敵。國民黨軍據碉堅守,紅軍連攻4天未克。28日,中革軍委決定組建紅7、紅9軍團。此後,中革軍委又令紅7軍團伸入撫州附近地區活動,企圖調動金溪及南城、南豐之國民黨軍。11月11日,紅7軍團向滸灣進攻時,在八角亭附近遭到由金谿縣城、琅琚和滸灣出擊之國民黨軍的夾擊。紅3軍團馳援,在八角亭東南受阻,12日向敵陣地攻擊,遭受重大傷亡,被迫撤出戰鬥。紅7軍團也在陣地被突破後撤退。15~17日,奉命由薦源橋至棠陰的國民黨軍堡壘線間隙北出作戰的紅軍中央軍主力,在雲蓋山、大雄關遭"圍剿"軍5個師的攻擊,傷亡嚴重,被迫向蘇區內轉移。至此,紅軍雖經近2個月浴血苦戰,卻未能禦敵於蘇區之外,反使部隊遭受很大損失,完全陷於被動地位。11月20日,"福建事變"發生後,蔣介石抽調北路軍9個師和寧滬杭地區2個師入閩進攻第十九路軍,中央根據地出現了有利於紅軍打破敵軍"圍剿"的時機。此時,毛澤東提出紅軍主力應乘機突進到以浙江為中心的蘇浙皖贛地區,尋求無堡壘地帶作戰,威脅國民黨軍的根本重地,以迫使"圍剿"軍回援,進而打破敵之"圍剿"。中共臨時中央拒不接受這一正確建議,卻命令紅軍到西線去進攻"圍剿"軍的堡壘陣地,使蔣介石得以集中兵力鎮壓第十九路軍。1934年1月下旬,蔣介石鎮壓了第十九路軍後,隨即將入閩部隊改編為東路軍,協同南、北兩路,重新開始了對中央蘇區的進攻。

紅軍轉入陣地防禦,與國民黨軍進行消耗戰。紅軍在北線進攻受挫後,中共臨時中央轉而採取消極防禦的戰略,要求紅軍處處設防,節節抵禦,以制止國民黨軍的"圍剿"。此時,駐福建省的國民黨軍第19路軍於11月20日發動了反蔣介石的福建事變,成立中華共和國人民革命政府。蔣介石慌忙從北路軍中抽調11個師前往鎮壓。此時,毛澤東提議,紅軍主力應突進到以浙江為中心的蘇浙皖贛地區,縱橫馳騁於杭州、蘇州、南京、蕪湖、南昌、福州之間,將戰略防禦轉變為戰略進攻,威脅敵之根本重地,向廣大無堡壘地帶尋求作戰。而中共臨時中央卻將紅軍主力從東線調到西線永豐地區,進攻國民黨軍的堡壘陣地,從而使紅軍喪失了打破"圍剿"的有利時機。12月11日,蔣介

中央蘇區第五次反圍剿石為保障其進攻第19路軍的翼側安全,以第8縱隊3個師從黎川向團村、東山、德勝關推進。12日,該縱隊2個師向團村附近紅5軍團陣地發起攻擊。紅一方面軍急調紅3軍團、紅3、紅34師,從東、西兩個方向反擊。但因兵力不集中,僅擊潰其一部,未能大量殲敵。蔣介石在鎮壓了福建事變以後,即將入閩部隊改編為東路軍,協同北路軍、南路軍,於1934年1月下旬重新開始了對中央蘇區的進攻。主力從東、北兩個主要方向採取堡壘攻勢,向廣昌方向進攻,其第3路軍主力向建寧推進,第6路軍2個縱隊從永豐向沙溪、龍岡推進。

中央蘇區第五次反圍剿石為保障其進攻第19路軍的翼側安全,以第8縱隊3個師從黎川向團村、東山、德勝關推進。12日,該縱隊2個師向團村附近紅5軍團陣地發起攻擊。紅一方面軍急調紅3軍團、紅3、紅34師,從東、西兩個方向反擊。但因兵力不集中,僅擊潰其一部,未能大量殲敵。蔣介石在鎮壓了福建事變以後,即將入閩部隊改編為東路軍,協同北路軍、南路軍,於1934年1月下旬重新開始了對中央蘇區的進攻。主力從東、北兩個主要方向採取堡壘攻勢,向廣昌方向進攻,其第3路軍主力向建寧推進,第6路軍2個縱隊從永豐向沙溪、龍岡推進。在國民黨軍新的進攻面前,中共臨時中央仍然要求中央紅軍(1934年1月由紅一方面軍改稱)處處設防,廣築碉堡,以陣地防禦結合"短促突擊"頂住敵人的進攻。從1月下旬開始,紅軍全線開展陣地防禦戰。在贛東方向,國民黨軍北路軍4個師奪取建寧,分兩路進攻黎川、建寧間要點橫村和樟村,突破紅5軍團防禦後,再攻邱家隘、坪寮,紅9軍團和紅3軍團第4師抵禦失利,被迫南撤。2月9日,紅1、紅9軍團分別在樟村以西雞公山及熊家寨與國民黨軍各1個師激戰,失利後被迫南撤。15日,紅1、紅9軍團、紅3軍團第4師、紅5軍團分別在鳳翔峰、司令岩、蘆坑與國民黨軍3個師激戰,均未獲勝。25日開始,紅1軍團等部為保衛建寧,在建寧西北山岬嶂與國民黨軍激戰3天,擊潰其1個師。3月上中旬,中央紅軍與國民黨軍北路軍頻繁交戰,紅軍節節失利,損失嚴重,逐步向廣昌撤退。至此,北路軍完成了樂安至黎川的堡壘封鎖線,開始準備進攻廣昌。在閩西北方向,2月24日~3月下旬,紅7軍團等部先後在沙縣、將樂、泰寧、歸化(今明溪)等地區與國民黨東路軍展開激戰,失利後被迫向西退守建寧、寧化一線。國民黨軍東路軍亦築碉步步進逼,向建寧推進,並與北路軍第3路軍在閩贛邊界的德勝關會師。各路"圍剿"軍的合圍緊逼,迫使中央紅軍主力在廣昌、建寧等地與之決戰。

中央蘇區第五次反圍剿遺址4月上旬,國民黨軍北路軍和東路軍進到南豐縣的康都、西城橋至泰寧一線,並集中11個師分兩個縱隊沿盱江兩岸向廣昌進攻。中共中央在紅軍連續作戰、十分疲勞、減員很大的情況下,以紅1、紅3、紅9軍團及紅5軍團第13、第23師共9個師的兵力,採取集中對集中、堡壘對堡壘、陣地對陣地的"正規戰",以求阻止國民黨軍進占廣昌。10日開始,國民黨軍7個師又1個炮兵旅,在大批飛機的配合下,向廣昌交替攻擊。紅軍輾轉苦戰,難於應付。14日,甘竹失守。19日,大羅山、延福嶂陣地丟失,紅軍反擊未能奏效。至下旬,紅軍被逼至廣昌城下。27日,國民黨軍向廣昌城發起總攻,紅軍拼力抵抗,並組織反擊,但未能阻止國民黨軍的連續攻擊。28日,紅軍退出廣昌。4月下旬~5月中旬,國民黨軍東路軍加緊進逼建寧,相繼占領太陽嶂、將軍殿、弋口、挽舟嶺、江家店。16日,東路軍在北路軍和空軍配合下攻占建寧。南路軍於5月上旬占領筠門嶺要塞。6~7月間,紅軍在古龍岡以北地區進行了反擊作戰,均未能阻止國民黨軍的進攻。蘇區範圍逐漸縮小。

中央蘇區第五次反圍剿遺址4月上旬,國民黨軍北路軍和東路軍進到南豐縣的康都、西城橋至泰寧一線,並集中11個師分兩個縱隊沿盱江兩岸向廣昌進攻。中共中央在紅軍連續作戰、十分疲勞、減員很大的情況下,以紅1、紅3、紅9軍團及紅5軍團第13、第23師共9個師的兵力,採取集中對集中、堡壘對堡壘、陣地對陣地的"正規戰",以求阻止國民黨軍進占廣昌。10日開始,國民黨軍7個師又1個炮兵旅,在大批飛機的配合下,向廣昌交替攻擊。紅軍輾轉苦戰,難於應付。14日,甘竹失守。19日,大羅山、延福嶂陣地丟失,紅軍反擊未能奏效。至下旬,紅軍被逼至廣昌城下。27日,國民黨軍向廣昌城發起總攻,紅軍拼力抵抗,並組織反擊,但未能阻止國民黨軍的連續攻擊。28日,紅軍退出廣昌。4月下旬~5月中旬,國民黨軍東路軍加緊進逼建寧,相繼占領太陽嶂、將軍殿、弋口、挽舟嶺、江家店。16日,東路軍在北路軍和空軍配合下攻占建寧。南路軍於5月上旬占領筠門嶺要塞。6~7月間,紅軍在古龍岡以北地區進行了反擊作戰,均未能阻止國民黨軍的進攻。蘇區範圍逐漸縮小。紅軍6路分兵抵禦失利,被迫實行戰略轉移 蔣介石為了加緊對中央蘇區中心地區的"圍剿",重新調整部署,於7月上旬開始全面進攻。此時,中革軍委以紅7軍團組成的北上抗日先遣隊,從江西省瑞金出發,經福建省向閩浙皖贛邊挺進。但此舉亦未能牽動國民黨"圍剿"軍回援和減輕對中央蘇區的壓力。這時,中央蘇區的人力、物力都很匱乏,紅軍已失去了在內線打破國民黨軍"圍剿"的可能。在此情況下,中共中央採取了6路分兵、全線抵禦的方針,將紅軍主力分別配置在興國、古龍岡、頭陂、驛前、連城、筠門嶺等地區,繼續同國民黨軍拼消耗。

中央蘇區第五次反圍剿遺址8月5日,北路軍9個師在空軍、炮兵的支援下,向驛前以北地區發起攻擊。紅3軍團和紅5軍團第34師奉命在高虎腦、萬年亭到驛前約15公里縱深內,實施陣地防禦。至月底,擊退國民黨軍多次集團衝擊,使其第89師喪失了戰鬥力。但紅軍也傷亡嚴重,不得不放棄驛前以北的全部陣地。8月底9月初,紅1、紅9軍團等部雖在溫坊(今文坊)地區伏擊、襲擊離開堡壘之國民黨軍,殲滅東路軍1個多旅,卻未能改變紅軍的被動局面。下旬,中央蘇區僅存瑞金、會昌、雩都(今於都)、興國、寧都、石城、寧化、長汀等縣的狹小地區。21日,中革軍委決定,組建紅8軍團。10月上旬,北路軍和東路軍加緊對興國、古龍岡、石城、長汀的進攻,南路軍由筠門嶺向會昌推進,企圖迅速占領上述各地,進而占領寧都、雩都、瑞金,以實現圍殲紅軍的目的。這時,中共中央主要領導人決定,放棄中央蘇區。10月7日,中革軍委下令地方部隊接替各線防禦任務,主力紅軍撤到瑞金、雩都、會昌地區集中。10日,中共中央、中革軍委從瑞金出發,率領主力紅1、紅3、紅5、紅8、紅9軍團和中央、軍委直屬隊共8.6萬餘人,開始向湘西實行戰略轉移。

中央蘇區第五次反圍剿遺址8月5日,北路軍9個師在空軍、炮兵的支援下,向驛前以北地區發起攻擊。紅3軍團和紅5軍團第34師奉命在高虎腦、萬年亭到驛前約15公里縱深內,實施陣地防禦。至月底,擊退國民黨軍多次集團衝擊,使其第89師喪失了戰鬥力。但紅軍也傷亡嚴重,不得不放棄驛前以北的全部陣地。8月底9月初,紅1、紅9軍團等部雖在溫坊(今文坊)地區伏擊、襲擊離開堡壘之國民黨軍,殲滅東路軍1個多旅,卻未能改變紅軍的被動局面。下旬,中央蘇區僅存瑞金、會昌、雩都(今於都)、興國、寧都、石城、寧化、長汀等縣的狹小地區。21日,中革軍委決定,組建紅8軍團。10月上旬,北路軍和東路軍加緊對興國、古龍岡、石城、長汀的進攻,南路軍由筠門嶺向會昌推進,企圖迅速占領上述各地,進而占領寧都、雩都、瑞金,以實現圍殲紅軍的目的。這時,中共中央主要領導人決定,放棄中央蘇區。10月7日,中革軍委下令地方部隊接替各線防禦任務,主力紅軍撤到瑞金、雩都、會昌地區集中。10日,中共中央、中革軍委從瑞金出發,率領主力紅1、紅3、紅5、紅8、紅9軍團和中央、軍委直屬隊共8.6萬餘人,開始向湘西實行戰略轉移。11日,中共臨時中央和中革軍委率主力紅軍5個軍團和中央、軍委機關直屬部隊編成的兩個縱隊,由瑞金出發,開始實行向湘西的戰略轉移。中央革命根據地第五次反"圍剿"持續了1年之久,中央紅軍在根據地民眾的竭力支援下,英勇奮戰,給予國民黨軍以有力的打擊,但由於中共臨時中央和中革軍委博古等領導人實行錯誤的戰略指導,致使第五次反"圍剿"遭到了嚴重的失敗。

相關人物

王明(1904~1974)王明(1904~1974)中國共產黨歷史上的領導人。原名陳紹禹。安徽金寨人。1925年加入中國共產黨。同年秋去莫斯科中山大學學習,得到校長米夫的賞識。在米夫的支持下,他逐步成為教條主義宗派的首腦人物,1929~1930年間王明和其他一些教條主義者陸續從蘇聯回國。12月米夫以共產國際東方部部長身分來華。王明等人在米夫支持下迫使中共中央於 1931年1月召開六屆四中全會。王明在這次會議上被選為中央委員和中央政治局委員,實際上主持中共中央的工作。同年10 月去蘇聯,任共產國際執行委員會委員 、書記處候補書記。1931年到1934年間王明等人掌握了中共中央領導權,在政治上和軍事上推行教條主義、“左”傾冒險主義,使中國革命事業遭到嚴重危害。1935年1月遵義會議批評了這種錯誤,結束了他們在中共中央的統治。王明在1937年11月回國,任中共中央書記處書記、中共中央長江局書記。主張對國民黨只要團結、不要鬥爭,使他領導的地區革命事業又受到嚴重損失。1938年中共中央六屆六中全會決定撤銷長江局,免去他的書記職務。1942年延安整風運動他受到了嚴厲批評。1945年4月中共中央擴大的六屆七中全會作出了《關於若干歷史問題的決議》。當時王明給全會寫信對決議表示“完全同意和擁護”。中華人民共和國建立後,任中央法律委員會主任、中央人民政府法制委員會主任委員、政協全國委員會委員等職。1956年被選為中共第八屆中央委員,但已去蘇聯就醫,從此拒不回國。60年代及70年代他寫了許多文章和小冊子,攻擊中國共產黨。1974年3月27日卒於莫斯科。

王明(1904~1974)王明(1904~1974)中國共產黨歷史上的領導人。原名陳紹禹。安徽金寨人。1925年加入中國共產黨。同年秋去莫斯科中山大學學習,得到校長米夫的賞識。在米夫的支持下,他逐步成為教條主義宗派的首腦人物,1929~1930年間王明和其他一些教條主義者陸續從蘇聯回國。12月米夫以共產國際東方部部長身分來華。王明等人在米夫支持下迫使中共中央於 1931年1月召開六屆四中全會。王明在這次會議上被選為中央委員和中央政治局委員,實際上主持中共中央的工作。同年10 月去蘇聯,任共產國際執行委員會委員 、書記處候補書記。1931年到1934年間王明等人掌握了中共中央領導權,在政治上和軍事上推行教條主義、“左”傾冒險主義,使中國革命事業遭到嚴重危害。1935年1月遵義會議批評了這種錯誤,結束了他們在中共中央的統治。王明在1937年11月回國,任中共中央書記處書記、中共中央長江局書記。主張對國民黨只要團結、不要鬥爭,使他領導的地區革命事業又受到嚴重損失。1938年中共中央六屆六中全會決定撤銷長江局,免去他的書記職務。1942年延安整風運動他受到了嚴厲批評。1945年4月中共中央擴大的六屆七中全會作出了《關於若干歷史問題的決議》。當時王明給全會寫信對決議表示“完全同意和擁護”。中華人民共和國建立後,任中央法律委員會主任、中央人民政府法制委員會主任委員、政協全國委員會委員等職。1956年被選為中共第八屆中央委員,但已去蘇聯就醫,從此拒不回國。60年代及70年代他寫了許多文章和小冊子,攻擊中國共產黨。1974年3月27日卒於莫斯科。 顧祝同(1893~1987)顧祝同(1893~1987)中國國民黨軍將領。字墨三。江蘇漣水人。1916年入保定陸軍軍官學校第六期步科。1922年任粵軍第二軍參謀。1924年黃埔軍校初創時任中校戰術教官兼管理部主任。次年東征中任教導第2團營長、第2團團副,後升任國民革命軍第3師參謀長、副師長。1926年北伐中任第一路軍第3師師長。次年9月任第九軍軍長。1930年2月蔣閻馮中原大戰時,任第十六路軍總指揮、洛陽行營主任。次年調任國民政府警衛軍軍長,年底任江蘇省政府主席。1933年參與對紅軍的第五次“圍剿”,任北路軍總司令。1935年任重慶行營主任兼貴州省政府主席。西安事變後,兼任西安行營主任。1937年八一三淞滬會戰開始後,任第三戰區副司令長官、司令長官,兼江蘇省政府主席。1941年1月,根據蔣介石的指示,在安徽涇縣策劃指揮了皖南事變。1945年5月,當選為國民黨第六屆中央執行委員。抗日戰爭勝利後任徐州綏靖主任等職。1946年任陸軍總司令。1948年任國防部參謀總長。1949年4月,重任陸軍總司令,12月任“西南軍政長官”。1950年去台灣,曾兼台灣“國防部”代部長。1972年任“總統府”戰略顧問。1987年1月17日卒於台灣。

顧祝同(1893~1987)顧祝同(1893~1987)中國國民黨軍將領。字墨三。江蘇漣水人。1916年入保定陸軍軍官學校第六期步科。1922年任粵軍第二軍參謀。1924年黃埔軍校初創時任中校戰術教官兼管理部主任。次年東征中任教導第2團營長、第2團團副,後升任國民革命軍第3師參謀長、副師長。1926年北伐中任第一路軍第3師師長。次年9月任第九軍軍長。1930年2月蔣閻馮中原大戰時,任第十六路軍總指揮、洛陽行營主任。次年調任國民政府警衛軍軍長,年底任江蘇省政府主席。1933年參與對紅軍的第五次“圍剿”,任北路軍總司令。1935年任重慶行營主任兼貴州省政府主席。西安事變後,兼任西安行營主任。1937年八一三淞滬會戰開始後,任第三戰區副司令長官、司令長官,兼江蘇省政府主席。1941年1月,根據蔣介石的指示,在安徽涇縣策劃指揮了皖南事變。1945年5月,當選為國民黨第六屆中央執行委員。抗日戰爭勝利後任徐州綏靖主任等職。1946年任陸軍總司令。1948年任國防部參謀總長。1949年4月,重任陸軍總司令,12月任“西南軍政長官”。1950年去台灣,曾兼台灣“國防部”代部長。1972年任“總統府”戰略顧問。1987年1月17日卒於台灣。評論

長征此次反"圍剿",持續1年之久,是我軍戰史上第一次重大的軍事失敗,其根本原因是戰略指導上的失誤,中央蘇區軍民全力以赴,為保衛蘇區,進行了艱苦卓絕的鬥爭,付出了巨大代價,給予國民黨軍大量殺傷。但由於中共中央實行錯誤的軍事戰略和作戰原則,使這次反"圍剿"作戰始終處於被動,以致在紅軍遭到嚴重削弱、中央蘇區大部喪失的情況下,被迫進行戰略轉移,開始長征。

長征此次反"圍剿",持續1年之久,是我軍戰史上第一次重大的軍事失敗,其根本原因是戰略指導上的失誤,中央蘇區軍民全力以赴,為保衛蘇區,進行了艱苦卓絕的鬥爭,付出了巨大代價,給予國民黨軍大量殺傷。但由於中共中央實行錯誤的軍事戰略和作戰原則,使這次反"圍剿"作戰始終處於被動,以致在紅軍遭到嚴重削弱、中央蘇區大部喪失的情況下,被迫進行戰略轉移,開始長征。第五次反"圍剿"仍然是在敵我力量十分懸殊的條件下進行的一場軍事鬥爭。然而,同前四次相比,卻結局相反,不但沒有打破敵人的進攻,反而節節失利,最終不得不放棄中央蘇區,被迫進行長征。中央蘇區第五次反"圍剿"作戰的失敗,首先是臨時中央領導者戰略指導上的失誤,他們推行軍事上的冒險主義,提出所謂"禦敵於國門之外"的錯誤方針,放棄內線作戰的有利條件,主張外線作戰,從而喪失了根據地作戰的天時、地利與人和,失去了紅軍在戰略上奪取主動權的先決條件。其次,在戰役指導上,"左"傾軍事領導者們,一改過去反"圍剿"作戰中的運動戰戰法,實行陣地戰,固守城鎮,消積防禦,以堡壘對堡壘,以陣地對陣地,單純拼實力、拼消耗,其結果只能使紅軍陷於被動之中。在中國共產黨領導和實行的新民主主義革命戰爭中,中央蘇區根據地第五次反"圍剿"是消積防禦的典型。

中央蘇區第五次反圍剿

中央蘇區第五次反圍剿 中央蘇區第五次反圍剿

中央蘇區第五次反圍剿 中央蘇區第五次反圍剿

中央蘇區第五次反圍剿 中央蘇區第五次反圍剿

中央蘇區第五次反圍剿 中央蘇區第五次反圍剿

中央蘇區第五次反圍剿 中央蘇區第五次反圍剿遺址

中央蘇區第五次反圍剿遺址 中央蘇區第五次反圍剿遺址

中央蘇區第五次反圍剿遺址 王明(1904~1974)

王明(1904~1974) 顧祝同(1893~1987)

顧祝同(1893~1987) 長征

長征