校門

校門學校初辦時,租上海法租界霞飛路房屋為大學校舍,租新西區豐林橋房屋為中學校舍。報名入學時,脫離聖約翰大學學生皆米歸,各地學生亦聞風來校就讀,開學典禮和畢業典禮同時舉行(給聲明退出聖約翰的應屆畢業生頒發畢業文憑),全校學生人數達970餘人,大大超出了由聖約翰大學退出的學生人數。從愛國師生退出聖約翰大學至光華大學成立開學,歷時只三個月,學校創建速度之快,為世所罕見。

1926年1月,學校在王豐鎬先生所贈之大西路地內建築正式校舍。當年9月,新校舍基本建成,大學部和中學部先後遷入上課。經過十餘年的建設,至抗日戰爭前夕,校園面積已達百餘畝,建成教室2幢,學生宿舍3幢, 教職員宿舍2幢,以及禮堂、圖書館,科學館、體育館、實驗室、小工場等。

學校校長長期由張壽鏞擔任,1945年7月張壽鏞逝世後,先後由朱經農、廖世承擔任。擔任副校長的先後有:朱經農、張歆海、廖世承,顏任光,容啟兆、朱公謹、謝霖。

學校初設文、理、商、工四科。1927年工科停辦。1929年學校經教育部批准立案,改文,理、商三科為文、理、商三個學院。文學院設國文系(內分國學組、國史組)、英文系(內分文學組、西史組),政治社會系(內分政治組、社會組)、教育系(內分教育組,哲學心理組);理學院設數學系,化學系、生物學系,商學院設經濟系,工商管理系、會計系、銀行系。張東蓀,潘光旦、容啟兆,王造時、張歆海、蔣維喬曾任文學院長,顏任光、容啟兆曾任理學院長,金其眉,薛迪靖、謝霖、沈章甫、岑德彰曾任商學院長,各院系教授亦多為國內知名人士。在校學生最多時曾達1700餘人,其中大學800餘人,高國中900餘人。至1938年,畢業大學生1118人。高中生1026人,國中生509人,總計畢業2653人。

學校管教甚嚴,紀律嚴明,學風較佳。特別注重國文、外國文和數理等基本科目教學,教員上課多用英語,學生畢業服務社會後,頗獲好評,學校在社會上有較好聲譽,被稱為上海六大學之一。光華附中則是上海三大有名中學之一,教學質量較高,高中教材多採用英文版本,注重體育鍛鍊,曾獲上海市中學體育比賽十項冠軍。

1937年8月13日, 日本軍隊進攻上海,抗日戰爭全面爆發,光華大學大西路校址正好處在兩軍激戰地帶,張校長迫不得已,帶領全校遷入公共租界漢口路華商證卷交易所八樓上課,上海淪陷後仍繼續堅持辦學,未曾間斷。同時,為圖久安之計,張校長與校董會商定,委託商學院院長謝霖入川設立分校,定名為“光華大學成都分部”,於1938年3月1日在蓉開學。

1941年以後,由於太平洋日美戰爭發生,租界亦被日軍占領,為暫避日軍干涉和汪偽組織的勒令登記,張壽鏞校長將上海光華大學名義暫行隱蔽,對外改為兩個學社, 一名“誠正文學社”(即原文學院),由蔣維喬教授主持;一名“格致理商學社”(原理學院利商學院),由唐慶增教授主持,壬午補習班(原附屬中學),由毛仲磐主持, 並經成都分部代呈教育部備案,準許:兩學社之畢業生仍作為光華大學畢業生,給予學位。1945年8月抗日戰爭勝利後,上海光華大學得以恢復,由於原大西路校址已被日軍夷為平地,政府撥給歐陽路舊日僑學校為校址。所不幸的是張壽鏞校長未曾享受抗戰勝利的喜悅,於日本投降前二十七天在滬病逝。1945年10月,校董會進行改組,由翁文灝任董事長,朱經農任校長,朱公瑾、廖世承任副校長。校董會還議決,遵張壽鏞校長遺願,將成都分校贈給川省人士接辦,藉留永久紀念。

解放後,全國高等學校院系調整,上海光華大學於1952年與其他高校合併成立華東師範大學。

光華大學

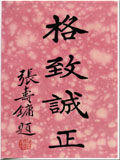

校訓

校訓 校徽

校徽原校址位於上海市大西路(今延安西路東華大學校址)。

[院系設定]

創辦伊始,學校設文、理、商、工四科。1927年工科停辦。1929年學校經教育部批准立案,改文、理、商三科為文、理、商三個學院。文學院設國文系(內分國學組、國史組)、英文系(內分文學組、西史組),政治社會系(內分政治組、社會組)、教育系(內分教育組、哲學心理組);理學院設數理系、化學系、生物學系,商學院設經濟系、工商管理系、會計系、銀行系。學校還設有光華附中,附中為當時海上三大知名中學之一。

[歷史]

1925年,“五卅”慘案在上海爆發,各界紛紛走上街頭。聖約翰大學及附中的師生也組織罷課抗議,但遭到校方阻撓。於是6月3日,學生553人以及全體華籍教師19人,集體宣誓脫離聖約翰大學,10餘名應屆大學畢業生聲明不接受聖約翰大學頒發的畢業文憑。這一日便定為光華的校慶日。6月4日,離校學生教師集會商議自行設校事宜,他們的舉動受到社會各界和學生家長們的支持,出錢出地。經過各方協助,在短短三個月內就成立了新的“光華大學”。“光華”二字取自《尚書大傳·虞夏傳》里的《卿雲歌》:“旦復旦兮,日月光華”,以日月卿云為校旗,紅白為校色,“格致誠正”四字為校訓。租上海法租界霞飛路房屋為大學校舍,租新西區豐林橋房屋為中學校舍。1927年,光華大學搬到大西路法華鄉王豐鎬所捐之新校舍。

從聖約翰大學辭職的19位中國教師作為光華初期的教學骨幹,另有許多博學人士紛紛前來光華任教,以表示對愛國鬥爭的支持。當時的校長是張壽鏞,文學院長是張東蓀,中國文學系系主任是錢基博,政治學系系主任是羅隆基,教育系系主任是廖世承,社會學系系主任是潘光旦。胡適、徐志摩、吳梅、盧前、蔣維喬、黃任之、江問漁、呂思勉、王造時、彭文應、周有光、錢鍾書等知識分子都曾在光華大學任教,是當時中國的自由主義知識分子雲集的一所私立大學。教員多用英語授課。

抗戰中,八一三事變爆發後,日軍入侵上海,光華大學校舍全部為日軍炸毀,但學校仍堅持租房上課,未曾間斷。同時校長張壽鏞和校董事會商議決定將一部分學校內遷入四川,成立“光華大學成都分部”。在上海的本部不再公開招生,對外改為兩個學社,一名“誠正文學社”,即原文學院;一名“格致理商學社”,原理學院和商學院;壬午補習班,原附屬中學。

抗戰勝利後,成都分部交四川省地方接辦,變更為“私立成華大學”。1952年9月,私立成華大學併入四川財經學院(現為西南財經大學),故西南財經大學光華校區所在地得名“光華村”即光華大學成都分部舊址。在西南財經大學校內聳立著一株挺拔的鐵樹,光華鐵樹是1939年,由當時光華大學成都分部的師生們種下的。那一年,正值抗日戰爭時期,為了表達對抗戰勝利的渴望,校長謝霖帶領師生們籌資買來了一棵雙株的鐵樹幼苗在校園內種下。這株鐵樹樹形奇特,為“V”型,師生們以此來象徵對抗戰勝利的祝願。本部於1946年復校,由於原大西路校址已被日軍夷為平地,政府撥給歐陽路舊日僑學校為校址。1951年全國院系調整中,光華大學被化整為零。商學院併入上海財經學院(現為上海財經大學),土木工程系併入同濟大學,法律系併入華東政法學院(現為華東政法大學),而其它文、理科與大夏大學等的科系合併成立了華東師範大學,光華附中則和大夏附中合併成華東師大附中。

光華大學和附中從1925年到1951年間,先後入校學生有14000餘人,畢業4000餘人。

[著名人物]

曾就讀該校的學生中包括鄧拓、張允和、穆時英、姚依林、尉健行、榮毅仁、董寅初等。

張壽鏞與光華大學

在五卅反帝愛國怒潮中建校

辛亥革命以後,社會上傳誦著古代的一首《卿雲歌》,其中有兩句歌詞是:日月光華,旦復旦兮。上海有兩所中國人自辦的著名的私立大學,一所是馬相伯先生辦的復旦大學,另一所就是張壽鏞先生辦的光華大學,兩所校名都取自這首《卿雲歌》。復旦、光華,象徵著復興中華,反抗帝國主義割宰和奴役的革命精神。

1925年5月15日,日本紗廠職工槍殺中國工人顧正紅,傷多人,工人罷工反抗。30日,在上海南京路上,全市工人、學生和市民聲援這一反抗運動,高呼打倒帝國主義、收回租界的口號。公共租界的英帝國主義就開槍屠殺我愛國同胞,製造了震驚世界的“五卅慘案”。“五卅慘案”掀起了全國規模的愛國反帝怒潮,從上海擴大到北京、天津、南京、漢口、長沙、青島、重慶、海豐、陸豐等大小近500個城鎮,工人罷工、學生罷課、商人罷市。“五卅運動”揭開了第一次大革命高潮的序幕。光華大學就是這場愛國運動的直接產物。

英國巡捕在五卅血洗南京路那天的黃昏,有個原聖約翰肄業並曾目擊慘案真相的交通大學的學生聶光樨奔至聖約翰大學(是美國聖公會辦的一所教會大學)報告這一事件,全校的空氣頓時震盪。當晚學生們就集會商議,決定第二天早晨不按慣例去學校教堂做早禱,而是去思顏堂開會,並約好也是聖公會辦的幾所中學的同學前來參加。6月2日再次開會,決定於6月3日在大學圖書館前升起中國國旗。30多年來,聖約翰大學的旗桿上一直飄揚著美國國旗,而這次卻升起中國國旗,顯示了久被壓抑的強烈的民族自尊心在甦醒。

誰料未隔多久,同學們發現國旗被校長卜舫濟奪去,經推代表交涉無效,於是向童子軍團借了一面,仍懸半旗,為五卅慘遭屠殺的烈士誌哀。一時掌聲雷動。卜舫濟聞聲出現,勃然大怒,蠻不講理,將旗擲地,踐踏於腳下。當場宣布:學校從當天起放暑假,全體學生必須立即離校!同學們壓不住心頭的怒火,附中同學楊子英睹此情況,放聲大哭,憤慨地說:國旗橫遭凌辱,是可忍孰不可忍!附和者552人,宣誓集體離校,許多愛國教職員工也紛紛回響,這就是歷史性的“六三”離校事件。

籌百年之大計兮,信根本在樹人

從聖約翰大學離校的師生員工決心訴諸社會,另建學校。獲得許多學生家長的支持,特別是一些愛國的社會賢達的贊助,其中出力最多的是張壽鏞和王豐鎬(省三,1858-1933年)兩位先生。

“五卅慘案”爆發,張壽鏞適出任北洋政府任命的淞滬道尹。他對帝國主義者殘酷屠殺中國人民,激起無比的仇恨,表示一定要報仇雪恥,主張教育救國,籌百年之大計兮,信根本在樹人。“六三”離校事件後,他一方面以淞滬道尹的身份與英國帝國主義租界當局進行交涉,處理善後,同時應聖約翰大學大批離校的師生員工要求,立即著手籌辦光華大學。得到王省三先生的熱心支持。王省三先生是一位清末民初的洋務人才。光緒六年(1880年)補博士弟子員。光緒二十一年到宣統初年(1895-1909年),他曾幾度隨從出使西歐各國,並當過駐日使館的參贊和橫濱總領事,辦過鐵路、煤礦,主管過洋務局、農工商礦局、電話局等,後來又擔任浙江交涉使。民國七年至十四年(1918-1925年),先後出任外交部浙江交涉員和淞滬督辦。晚清以李鴻章為代表的舊中國涉外人員,畏帝國主義如虎,以荏弱屈服、喪權辱國聞名。可是這位官職並不太高的王省三,卻不畏強暴。在他浙江交涉使任內,曾經驅逐擅自在杭州城內開設洋行的日商,還收回被強占的寶石山和乍浦等地。王先生和張壽鏞都有子弟在聖約翰大學、中學讀書,“五卅慘案”發生後也都離校了。王省三走訪張壽鏞,曾經有這樣一段話:國旗辱矣,學生逐矣,悲憤悽慘之情狀,雖在道路尤為傷心,況兩家子弟皆躬遭其厄者乎!

王省三在滬西法華鄉(舊大西路底)置有地產六十畝,表示願意捐獻,建築校舍,創辦大學,以容納從聖約翰離校的師生員工。他表示:這些地產,本來是打算遺給家屬的,如今我已經和家人商量,與其日後讓我的一家子弟受益,不如今天捐出興學,讓大眾子弟受益。他還對張壽鏞這樣說:收回教育權,固吾志也。張壽鏞、王省三辦學的倡議,得到另一位學生家長、曾任江蘇省交涉使的許秋帆的贊助。其時,王省三、許秋帆都已年邁,公推張壽鏞為創建的光華大學校長。第一批師生員工550多人就是從聖約翰大學憤而離開到光華的,從此在中國的土地上就有這樣一所著名的高等學府了。

創建光華大學,不辭奔走呼號

1930年,即光華建校後5周年,張校長曾寫過一篇《光華五周年紀念書序》,其中有一段談到當時創校的艱辛:方其經營之時,狂奔疾走,呼號相及,借甲償乙,補屋牽羅,托缽題緣。這一點,頗似張伯苓先生之創辦南開大學。南開大學可以說也是托缽題緣來的,有人因此背後說張伯苓先生為化緣的老和尚。

為了急於安置聖約翰離校的師生員工,開始時在上海霞飛路(即今淮海路)、杜美路(即今東湖路)租賃了校舍,並在楓林橋蓋了十多間茅舍作為中學的講堂。《序》中描寫當時的情景說:篳路藍縷,疲於奔走,凜凜焉懼風之飄搖!中學的學生以茅屋為講堂,寒天暑地,眩涌其中,師若弟宴如也。張校長寫這篇《序》時,已度過困難時期,不僅建立起了大學和中學校舍,還蓋起圖書館和體育館等。他聘請著名的教育行政專家朱繼農為大學教務長,廖世承為附中主任(廖的前任是陸士宴),繼而延聘到許多國內著名學者教授。當時社會輿論認為上海各大學的師資,以光華為首。

張校長創辦光華大學的中心思想是從帝國主義手中收回教育權,他認為要使國家盡善盡美,必須植基於大本大原,而這個大本大原就是教育,也就是他說的百年樹人。

光華大學有座六三堂。是為了紀念聖約翰大學反帝愛國師生“六三”離校而建立的,用意是啟發國人深沉純摯之愛國觀念,以無負聖約翰離校師生之義勇。在半封建半殖民地的舊中國,資產階級的有志人士,他們的愛國感情常常表現在實業救國和教育救國。前者是為了擺脫帝國主義對民族經濟的壓迫和掠奪,後者則是為了擺脫帝國主義對中國的文化侵略和精神奴役。張壽鏞先生在創辦光華大學時曾說:這所大學締造之艱,非身歷其境者不知也;後來六三堂建成,又說:及其堂構即成,居息得所,明窗淨几,左圖右書,萃佳子弟與良師益友濟濟一堂,油然喜樂,有不復記憶昔之所遭者矣!張校長認為,物質之建設難而實易,而精神之貫徹易而實難。

張壽鏞先生數十年如一日,堅持不懈地把光華大學辦好以來實現百年樹人的理想。為了進一步說明張校長的辦學思想和他對光華的感情,有必要了解他的家庭背景、官場生涯和政治態度。

張校長的家世和早年經歷

張壽鏞(1875-1945年)先生,字伯頌,號泳霓,別號約園,鄞縣人。他既是教育家,也是藏書家、財政經濟家,為明末抗清就義的民族英雄張蒼水(煌言)的後裔。父親張嘉祿(1850-1900年),光緒三年(1877年)進士,光緒十五年(1889年)後,先後任山東道、雲南道監察史、轉兵科掌印給事中。甲午戰敗之後,曾慷慨上書,參奏李鴻章。他說李鴻章自日本人耀兵於疆起,始終主和議,因而屢誤軍機,讓葉志超孤軍海外,不增援兵,不派巨艦,而只派了一些小艇,甚至在天津設了糧台卻不運送軍餉,前線三軍彈盡糧絕,致使黃海一戰,定遠等五艦被擊沉,喪失了海權,威海、旅順陷落,終於簽訂了喪權辱國的《馬關條約》。他斥以李鴻章為首的丁汝昌、盛宣懷、張士珩輩為庸儒貪墨,朋欺朝廷。從那時起,到辛亥革命,張校長在江蘇八年,歷任許多差使,包括,仕學館提調、警察局提調、淞滬厘局提調等(按清制的提調,是在機關內部處理事務的職員,不是長官)。還當過布政司衙門專管財賦和人事的藩署總文案兼新政文案,海運會辦和度支公所箢榷科長。他的官職雖不大,但辦事能力很強,任藩署總文案期間,每晨5點鐘起床,至12點始入寢。辦公室分排了七張桌子,每張桌子上放著各類檔案,而每個檔案都要他這個總文案閱讀蓋章,否則藩司不閱。他說:我的經驗,根源於此,特別是後三個事務,直接與財政有關,為他以後在財政界的工作打下了基礎。

這裡附帶講一件發生在辛亥革命前夕的故事。

辛亥革命的前奏,是發生在宣統三年(1911年),粵、湘、鄂、川人民反對所謂鐵路國有(實際上是清政府把築路權出賣給英、法、德、美四國銀行團)的鐵路風潮。風潮初起時,當年與袁世凱齊名的岑春煊奏調張壽鏞入川處理,他道經武昌,那是在武昌起義前五天。當時在湖北的湖廣總督是殘酷鎮壓蘇浙農民起義發家的瑞澉,張壽鏞向瑞澉進言:革命黨在湖北頗多,而且都是青年,你要一一拿辦,突然結毒於青年,是不可取的。瑞澉聽了笑著說:你中了張四①先生的毒了!張壽鏞聽了又直言進諫說,我不是為革命黨人說情,而是為政府愛護青年著想。革命黨人是殺不盡的。據他的《會議》中所說,他當時向瑞澉說這番話是大膽的,希望瑞澉會良心發現。然而這個愛新覺羅氏的末代皇裔,嗜殺成性,對人民哪裡會有什麼良心。據《清史稿》載,瑞澉照告密的名冊,按名捕之,捕獲了32人,嚴刑拷打,把其中3人處死,並命令追緝逃亡。於是湖北新軍騷動了(新軍有不少是革命黨人),3人被處死刑後第二天,武昌起義就爆發了。

當時,革命青年中有位帶頭人叫蕭湘,張壽鏞向瑞澉大膽進言時,蕭湘已被監視,也許礙於張謇和張壽鏞的情面,瑞澉沒有被逮捕,而是驅逐出境。革命成功以後,張壽鏞見到了蕭湘,他說我說過革命黨人是殺不盡的,那被殺的幾個,真正冤枉!但是,瑞澉殺了人,辛亥革命就成功了!

為北洋政府理財

從辛亥革命到“九·一八事變”(1911-1931年),張壽鏞先後當了十多年的財政官員,為北洋軍閥和國民黨政府理財,遍嘗官場生涯甘苦辛酸,終於長揖辭官,以辦學、編書為樂。

在北洋政府時期,他的第一個差使是辦上海稅務。這在當時被稱為天下第一厘差,但他在上海為時僅三個月就卸任了。接著,從1912年到1915年,他應浙江都督朱介人之請,當了浙江省財政司長(後改稱廳長)。由於他是浙江人,而且與朱介人相處較好,得以發揮他的才能,當時,浙江省的年稅收入連國稅在內只有1600萬元,辛亥革命時發了200萬元軍用,尚且有百萬元外債,財政十分困難。在他任中,把每年稅收平均提高兩千二三百萬元。除上繳國稅、收回軍用票、清償外債外,及至他離任那年,還庫餘80萬元,老百姓的負擔反而減輕了。他採取幾個措施:第一是治亂。包括制定稅則章程,他不顧屬吏謾罵,嚴禁貪污和苛捐雜稅。第二是興業。照他的說法是調查土宜,振興物產,也就是利用浙江當地資源來發展生產,從發展生產中來增加國家稅收。從那幾年中,因收入上繳償債,用在地方建設上的就不多了。可是他還是辦了些好事,如修建馬路,開闢西湖市場等。

從1915年到1918年,他擔任湖北省財政廳長。那時已進入軍閥混戰年代。湖北的財政比浙江更難治理,他以在浙江時的辦法,而且管得更嚴更細。曾做調查土宜、振興物產方案計兩三萬字,當時,湖北督軍是軍閥王占元,為擴充地盤和勢力,掠奪民財,增發官銀局鈔票。張校長不肯附和,就離開湖北。

1920年,張壽鏞由北洋政府派任江蘇省財政廳長。當時,江蘇督軍是李純,因張校長不是他的親信,被擋駕了,後調派為山東省財政廳長。但山東當權者強調魯人治魯,實際上也是變相擋駕,他接任不到十天,就主動辭職離去。

此後,北洋政府數度調他去北京任財政部秘書、總務廳長、庫藏司長以及執政府秘書、上海南北和議秘書等,一度還在北京籌辦勸業銀行。然而張校長均不感興趣,自稱:此數年中,最無足述,流露了他對仕途的厭倦。

後來,張校長所寫的追憶詩作,很能說明他當時的心情:

我亦與君少年游,久恥文章互標榜。

相期願作太平民,坐看蘭階秀色上。

那識蘭芳猶昔時,荊榛遍起遂生悲。

但聽哀猿連臂叫,問天天醉天無辭。

滄海橫流震盪甚,區區何足擊皇慈。

又:

錙銖積累十三載,霧散煙消一剎那。

地窄雉飛雖帶箭,奮刷翎毛忘坎坷。

信知君子法天運,洗淨甲兵造山河。

長歌激越聽者喜,曰吾流輩感蹉跎。

數度被軍閥擋駕,做了些最無足述的差使,搞了十多年的財政,卻歷盡坎坷,像只箭傷的鳥,然而他的心情卻因此更激越了。他看到的是滄海橫流,聽到的是哀猿啼叫,但他不甘心蹉跎歲月,仍保持他昔時的蘭芳,說明他是有所抱負的。後來他決心不做官,專心辦光華大學,為再造山河創百年樹人的大業。

第一次大革命高潮之前,張校長在北洋政府統治的末期,又擔任浙江省財政廳長。當時浙江督軍是北洋軍閥盧永祥,屬皖系。十多年前,他在浙江財政司長任內,清償積債,且有盈餘;第二次重任此職,積欠又達數百萬元,人民負擔大大加重了。不久,江浙戰爭爆發,盧永祥戰敗下台,他也隨之去職。

關於上海總工會的一段史實

1925年5—9月,張校長當了一百天的淞滬道尹。他在任職期間處理“五卅慘案”之際,有件事值得一提。

“五卅慘案”發生後的第三天(6月1日),中國共產黨領導的上海總工會成立。它與全國學生聯合會、上海學生聯合會和各馬路商界總聯合會結成了愛國反帝的統一戰線,罷工、罷課、罷市。慘案發生後,北洋政府派大員查辦,當時統治蘇、浙、皖的北洋皖系軍閥盧永祥派軍隊彈壓。但業已任命的淞滬交涉使尚未到任,因而與英帝國主義交涉事宜,就落在到任甫三日的淞滬道尹張校長身上,慘案發生那天,有大批學生被英國巡捕逮捕,經過他和上海其他名流唇敝舌焦的交涉,保釋了被捕學生。對上海總工會的成立,盧永祥知道這是共產黨領導的組織,密令軍隊司令邢士廉(偶三)使用武力解散總工會。張校長身為上海地方長官,堅決反對。邢士廉軍隊在上海,理應受地方長官節制,但是他堅持要按盧永祥的命令解散上海總工會。張校長對他說:工會要改進是可以的,解散則不可以。如果你要這么辦,我決不簽署。這或許是當時上海總工會得以保存下來的一個因素。

為國民黨理財到長揖而去

從張校長的家世、經歷來說,他與清政府是有些淵源的;但與國民黨卻無任何淵源。可是為什麼他又能歷任江蘇省財政廳長、國民政府財政部次長等要職呢?

張校長擔任這些官職時間是在1927年到1931年。他在《六十年的回憶》中有這樣一段話:迨國民革命軍到達滬、寧,承蔣介石先生致電虞洽卿約我以談,始與蔣先生相見。時蔣先生欲以江、浙兩處財政相屬,我再三辭讓,結果以江蘇省府委員兼財廳任事。

這段話說明張校長與蔣介石初次見面,是在北伐軍初抵滬、寧,蔣介石叛變之前;其二,蔣介石是托虞洽卿代邀的,蔣介石為什麼會通過虞洽卿邀請張校長相見呢?這除了他們三人都是寧波人外,最主要的是因為張校長在江、浙兩省和上海財政界、金融界卓有聲望。

國民革命軍初到上海時(1927年2月22日),軍費開支十分龐大,而財源涸竭。北伐出師時,曾發行公債1000萬元,但認購者寥寥無幾。國民革命軍第二任財政部長孫科接任時,攜帶《新債計畫》赴上海籌款,遭到當地以江浙財團為主的金融界一致謝絕。孫科吃了閉門羹,無可奈何!兩天以後,財政部修訂組織法,增設次長一人,由孫科慕名堅邀無淵源的張校長出任其職。

孫科也罷,宋子文也罷,他們堅邀張校長就任財政次長的目的,無非是利用他與江、浙財團,上海金融界巨子如李馥蓀、錢新之、陳光甫、胡筆江等等的關係。

無須諱言,張校長當年確實在財政上給孫科、宋子文以至蔣介石解決過燃眉之急。他也曾寄希望於國民黨(他本人並非國民黨)把軍閥打倒之後,致中國於富強;但現實的政治經濟和社會生活卻使他很快對蔣介石失望了。他希望國泰民安,而蔣介石帶來的是越來越亂的亂世。這種心情的轉變可見諸他的一些詩句:

龍潭

初九龍為潛,野心來狼子。

末謂朝無人,知仁用可倚。

同心利斷金,燦燃見易理。

(自註:龍潭之役,幸有何、李、白。何以仁,白以知,李以勇,此公論也。)

詩中龍潭之役,是指北閥戰爭中軍閥孫傳芳對南京的反撲(1927年8月下旬,戰役發生於南京、鎮江之間的龍潭)。張校長身為江蘇省財政廳長,留在南京,為國民黨軍隊籌備軍餉。那次反撲以孫傳芳的失敗告終,但南京一度相當危急。他稱孫傳芳為狼子,贊何應欽、李宗仁、白崇禧為仁、勇、知。他對打倒孫傳芳之流的舊軍閥是高興的,慶幸朝中有人。但後來事實證明,趕走了舊軍閥卻迎來了新軍閥,這也許是他始料所不及的。

退休

在昔漢廷疏,長揖儲君去。

此去非鳴高,欲遂讀書趣。

聊反重由言,業豈籍官舉。

社稷與人民,典墳乃師傅。

深愧漆雕開,未信登仕路。

茫茫三十年,不堪回首顧。

己巳離潤州,辛未辭政務。

一身便覺輕,朝朝對緗素。

1929年和1931年,他在宋子文財政部任上,先後辭去江蘇省財政廳長和財政部次長職務。他認為:一個人要做出一番事業,並不是非做官不可,特別是當了30年財政官員,在他自己看來是“不堪回首”的。張校長在辭職後所寫的一詩云:“烏鵠不煩洗染勞,天然美質雪雲濤,飛飛雲月今宜息,豈畏風霜惜羽毛?”實是這種性情的寫照。

這裡還有一個故事,可能與他的“退休”有關。1929—1930年間,他的兩個兒子同時被綁票。他央求宋子文去向蔣介石說情,因為他知道蔣介石與上海大流氓頭子黃金榮、杜月笙的關係。宋子文去見蔣介石,不料蔣介石竟把臉一沉說:“贖票與綁票同罪!”這一下把張校長氣壞了,只得忍氣吞聲,東借西貸,拼湊一筆巨款把兩個兒子贖了出來。從此,他更加無意仕途,不願再為五斗米而摧眉折腰了。

雨淋日炙全不管,風霜歷練見明駝

許多事實證明,自從光華大學創建以來,張校長嘔心瀝血,全力辦好這所學校,他常說:“得天下英才而教育之,一樂也。”當年,在校學生張令杭家境清寒,由張校長資助就讀,並囑其課餘校對《四明叢書》,及至大學畢業。此五十年前事,如今這位同學已年逾古稀,“春風化雨”,他追思往事,深感母校校長對他的栽培,猶時時記在心間。張校長曾為光華成立紀念賦詩:

金榜與洞房,人生惟兩喜。

賓朋聚一堂,恍如少年事。

(自註:余於光華成立以為生平第三快事。)

自我涉官途,不復存此意。

翰林未可求,學台今忽值。

(自註:從前稱學台為學政。)

所期光國華,名駒千里駛。

誓將與終身,中途豈棄置。

他把光華成立稱為“生平第三快事”。“第一快事”他雖未中進士,但也得了舉人。“第二快事”是婚姻,他夫人蔡瑛,生兒育女,操持家務,為他分擔憂樂。乙酉(1945年)三月(在他去世前幾個月),正好是“花燭重逢五十年”。他在祝詩中說:“佛祖糟糠同氣味,書聲唄韻總神仙”,伉儷情篤是一快事。後來,光華的同學說:“張校長生平三大快事,做官不在其列。”

光華大學校訓是王陽明的“知行合一”。張校長在王陽明學說的基礎上有所創新。用他自己的話來說,就是“貴在實行,不尚空談”,要“說得出,做得到”。從光華當時開設的專業來看,除政治、社會、教育、文學和歷史等系科外,很大一部分是有關發展實業的,包括土木工程、經濟、會計、銀行、工商管理等。他反對在培養人才上“閉門造車”,以致“車不合轍”。他主張光華畢業的同學應當力求使自己所學的知識能“合轍”,這就是他所說的“知行合一”。

1939年,張校長在《己卯光華年刊序》中說過這樣一段話:“……有史以來,艱難困苦,未有甚於今日者也!……向之所謀海防、江防、陸防者,今日漸漸移而至於腹地;向之所謂財源與夫貨幣等等,今或左右於他人之手;向之所謂工商者,今無一不與鄰國相聯繫,甚且得操縱之……我以生貨往,彼以成品來,盤剝之餘,幾何無不取膏血而盡之也!”這些話說得很沉痛,表明“國難愈甚,志氣愈堅”(引自張校長:《贈寧波效實中學己卯畢業同學序》)。他認為“人生於世,惟志是視,志之所在,雖千迴百折而必有以達其志”(引自張校長:《光華五周年書序》)。他認為強寇壓境,只是一時的“艱難”,是“狼突豕奔”,還比較容易“應變”;而如果不注意人才培養,或者培養出來的人不“合轍”,那么他日的艱難將更甚,以致會被人“鯨吞蠶食,其患無窮”。這說明他把王陽明的“致良知”、“知行合一”的學說,同當時中國的“救窮”、“救亡”聯繫起來。

這種思想,在他給兒子的一封信中也得到反映。1937年他的一個兒子將從經濟系畢業,在選擇職業問題上徵求他父親的意見。張校長在回信中說:“我是曾經滄海之人,甚不願子弟入仕途,但汝既是學政治經濟,當然在此路上走。不過要專精一些。專精談何容易,全在學識與經驗,書本上所得與經歷上所得,兩者必須貫串。至於經濟更是立國之本。我不願談政治,而恰願談經濟。中國大病是在貧字。貨棄於地,而書生以不治生產鳴高,如何不窮?!汝要做官,必須以做官救一般之窮為志趣……”

大學的學生,也像當時所有大學一樣,有左、中、右各派。當時,在中國共產黨領導下,很有影響的中國左翼作家聯盟(簡稱“左聯”)在光華大學有個小組,組長是蘇靈揚。據同學回憶,1933年冬,蔣介石的白色恐怖越來越殘酷,上海各大學的進步學生八十多人,並有一位教授,於12月21日同時被捕,其中有光華大學學生十四人,包括詩人田間(童天鑒)、作家周而復(周德)等。這些學生被捕後,張校長出於對青年學生的愛護,向當時上海特別市市長吳鐵城力保。張校長主持正義,對校中進步教師也力加保護。1930年,光華政治系教授羅隆基在《新月》雜誌上發表文章,主張維護人權,批評國民黨專制。當時教育部竟飭令光華大學把羅隆基撤職。為此,張校長於1931年1月19日呈文國民政府,文中說:“今旬奉部電遵照公布後,教員群起恐慌,以為學術自由從此打破,議論稍有不合,必將陷此覆轍,人人自危!”當時蔣介石故作姿態,提出“赦免政治犯”以愚弄人民。張校長即就題發揮:“夫因政治而著於行為者尚且可以赦免;今羅隆基僅以文字發表意見……略跡原心,意在匡救闕失。言者無罪,聞者足戒。……擬請免予撤職處分,以示包容。”但蔣介石並不“給面子”,據1931年1月18日胡適致陳布雷信(稿)中提到羅隆基時說:“此事即無可挽回。對此,也可見張校長能上書據理力爭,確實是有一番勇氣的。”

光華大學在張校長專心擘劃下發展得很快。校基擴大了,又陸續興建了科學館、體育館、健身房、療養院、實習工場,以及豐壽堂(取王豐鎬與張壽鏞名字而成)為大禮堂等。不幸在抗戰爆發後,全部建築物毀於敵火。張校長在一首詩中沉痛地記述此事。

育材國之本,三樂原不離。

經營十四載,不恤身為羈。

一旦風雲翳,遂令日月虧。

(自註:光華大學經營十四年,去歲校舍悉毀。)

他把這場浩劫比作“日月虧”。但他並不氣餒,一方面把大學、中學轉入租界,賃屋上課;另一方面,親自入川(1938年),在成都設立分校。四川知名人士張仲銘慷慨捐贈基地六十餘畝,在成都草堂寺附近興建金碧輝煌的新校舍。抗戰時期,光華大學成都分校為國家培養了大批人才。抗戰勝利後,改名“成華大學”。1952年全國高校院系調整時,又併入四川財經學院。

1941年,太平洋戰爭爆發,日軍進占公共租界。為了避免日偽玷污光華名義,張校長毅然解散光華大學和附中,化整為零,以“誠正學社”名義收納文學院師生;以“格致學社”名義收納理、商兩學院師生;另以“壬午補習社”名義收納光華附中的師生,使弦歌不絕。此外,他在自己家裡開辦“養正學社”,親編講義,講授史學大綱、諸子大綱等課,所謂“雨淋日炙全不管,風霜歷練見明駝”。他履行了與光華同始終的誓願。

老翁七十無他望,坐看專家奕奕神

張校長的晚年(1931-1945年),除了辦學之外,可用一個字來概括,即“書”字:讀書,著書,編刻《四明叢書》,替國家購書,整理個人藏書。辦學,實際上也就是讓青年有地方安心讀書。

他退出官場,就一面讀書,一面編訂鄉邦文獻。他有詩紀曰:

藏書如不讀,滋味哪知長?

琳琅廿萬卷,槧刻不尋常。

取之自怡悅,聊作鞭貧糧。

編目猶非易,盡讀豈渠央。

另一首曰:

昔佐度支使,世風挹炎涼。

吳月先看罷,鄉獻逮津梁。

(自注,先辭江蘇財政廳長,再辭財政次長,編《四明叢書》得七集。)

張校長編纂《四明叢書》,是他對於浙江文獻事業的最大貢獻。這部叢書蒐集之廣,卷帙之繁,是全國鄉邦文獻中所罕見的。叢書中的每一種都有張校長所撰的序或跋。很多珍本,都是從北京圖書館、天一閣、文瀾閣、劉氏嘉業堂等公私藏書中輾轉採訪抄得的。歷代文人不乏重視鄉賢遺著或鄉邦文獻,但像張校長那樣編刻《四明叢書》,無論謄寫、雕版、印刷,沒有得到政府的任何資助,全靠個人的心力,這的確是一件艱辛的事情!他在這部巨著的序中說:“壽鏞飄零海上,時值用兵,雙鬢已皤,一卷不釋。讀元次山詩,曰:‘斯世雖亂,吾心不亂’。積一二月之心力,匯五百載之文獻,槍林彈雨之中,汗竹秋燈之下,勉寫成篇,以報鄉先哲於萬一,亦他州作客,垂老信書之意乎?!”《四明叢書》與其他鄉邦文獻比較,是有其獨到之處的。國外學者也注意到了這一點,1973年,日本宮崎大學教授山內正博,在巴黎舉行的第29屆國際東方學大會上,發表了一篇題為《張壽鏞的思想》的論文,其中有一段說:“張壽鏞是一位(中國)南方文化傳統的忠實繼承者。他……編纂了《四明叢書》,對叢書中的各書分別寫了序言,並作了注釋。通過這些序言和注釋的內容,可以看出他的主要思想和王應麟、王守仁、黃宗羲一脈相承。張壽鏞的思想雖然有時和上述三人思想不一致,但在他們的思想基礎上有所創新,在當地流傳甚廣,在反法西斯侵略鬥爭中是有力的武器。”

山內教授指出張校長繼承、發展了浙東學派的思想。這種看法是有其一定依據的:他發現並肯定張校長在編纂《四明叢書》和撰寫序、跋時所透露的對日本侵略者的義憤和仇恨!事實確是如此。《四明叢書》一至七集陸續刊印於1933—1940年間。這7年正是日本帝國主義從步步進逼到大舉入侵的年代,張校長不僅在選擇鄉邦文獻中重節義之士,而且所寫序跋隨著抗戰的深入,愈益激昂慷慨,成為山內正博所說的“反法西斯侵略鬥爭中的有力武器”。

張校長的愛國思想不僅躍然紙上,而且付諸實踐。1937年“八·一三”抗戰爆發之後,上海各界成立抗敵後援會,他應邀任委員,同時參加救國公債勸募總會,與地方人士一起積極支援抗戰將士。1938年6月,他不辭辛勞,從上海到香港、飛重慶、至成都,親自與川中教師多方擘劃光華分校的創建。1941年8月1日,日軍占領上海公共租界,他閉門謝客,堅決拒絕日偽的威脅利誘。

張校長在抗戰時期還有一個重要貢獻。他與暨南大學校長何炳松、教授鄭振鐸和藏書家徐森玉先生等,在上海搶救淪陷區流失的古籍。從1940年初到1941年底,兩年之中共收購珍貴古籍一萬五千部左右。這是祖國的文化瑰寶,經他們搶救,大量古籍得免被日本侵略者掠奪或炮火所毀,或流失海外。現在台灣省中央圖書館收藏的善本書,約有三分之一是他們當年搶救出來的。待祖國統一大業實現之後,這筆民族遺產將更放其光輝!

張校長私人藏書達一二十萬卷,積聚時間主要是從1920年起到1939年近20年中。1937年冬,他以所藏書籍的刊刻年代為序,編了一本善本書目,其中除幾部元刊本之外,絕大部分是明刊本,達735部。明刊本中,萬曆、嘉靖兩朝的刊本近500部。此外還有一些抄校本,計254種,其中較珍貴的是阮元手校的宋本《太平御覽》1000卷。

1952年,張校長的藏書4萬餘冊,以張師母蔡瑛的名義,全部捐獻國家,受到人民政府文化部的褒揚。現在,有一部分書籍存於北京圖書館(現改名為國家圖書館),有一部分存於中國社會科學院文學研究所。《四明叢書》全部雕版則捐贈杭州浙江圖書館。

張校長有六子十女,孫輩眾多,而當他垂暮之年,身邊子女卻很少。他以著書、講學、課讀孫輩自娛。他除編纂《四明叢書》外,其他著述尚有:《約園雜著》一編、續編、三編,《史詩初稿》上、下兩冊,《約園演講集》、《史學大綱》、《諸子大綱》各一冊,以及經他校定的《鄉諺證古》等。他尤喜吟詠,淳樸自然,發自性情。1938年入川,歸來輯成《游蜀草》一卷,記其所游,歌頌祖國壯麗山河!

張校長60歲時,他的後人為他刊行《約園雜著》八卷,在《前言》中特別提到他教育子女的這樣一段話:“一個人立身處世,不可把自己看得太重,太重則一切不肯犧牲,也不可把自己看得太輕,太輕則認為一切非我所能做到。”他生平服膺兩句話:一句是“天生我才必有用”,一句是“天下興亡,匹夫有責”。縱觀他的一生,可以說他是把這兩句話作為自己實踐的出發點的。因而在抗戰時期,環境雖然險惡,他卻能處之泰然,對抗戰必勝,始終抱樂觀態度,對國家的未來,一貫充滿信心。

1945年7月8日(陰曆五月二十九日)是他七旬壽誕,光華師生、校友趨前祝賀,他在病榻上以兩句話來勉勵大家——復興中華!復興光華!

那天,他還賦《七律》二首,其一曰:

河漢江淮半涉身,文章典籍過吾春。

顛狂世界天生我,艱險工夫事在人。

今後士林肩任重,宜探根本見聞真。

老翁七十無他望,坐看專家奕奕神。

這是年屆古稀的張校長一生的自我總結,也顯示了他對未來的展望。

在另一首《七律》中,有這樣兩句話:

長於歸來知國況,百般策劉在氓寬。

他在病危的時候仍舊念念不忘祖國的復興,並向從重慶歸來的長子詳詢抗戰勝利後的振興計畫,他認為最根本的問題是使老百姓過寬裕的日子——“藏富於民”。

1945年7月15日,祝壽之後僅僅7天,張校長即與世長辭,惜未能親眼看到抗戰勝利。但是他盡瘁教育事業的精神,直至今天,還為光華大學和附中的師生深深地懷念著的!