歷史沿革

三閭廟古街

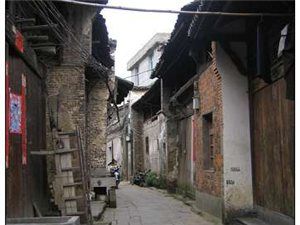

三閭廟古街清代中期,三閭廟集鎮已發展成為較有影響的繁華商埠碼頭,那條明代古街已不能適應發展的要求。於是,人們又在緊靠西山腳下,另闢了一條商業大道直通河邊,並以舊碼頭進行了改造,用大塊的麻石條,從岸邊一直砌到水下,比原來的那條又大又寬又直。清代古街總長231米,寬處達4米。兩旁是木製結構的板壁房屋,一家緊挨一家。街面上鋪設的儘是麻石板塊,石板條中間都留有明顯的凹槽,那是被舊式獨輪車輾壓出來的。在這堅硬的麻石條上滾過了多少歲月,才造成了今天這歷史回味的痕跡與迷人的景象。

建築結構

三閭廟古街

三閭廟古街三閭廟的明街長84.7米,寬4.5米,為明朝中晚嘉靖年間(1522-1566年)所建,有歷時500年仍保存完好的青磚街面,路面呈拱形,兩側有排水明溝,整條街道不如清街保存完整,平時的氣氛也比較冷清。

三閭廟的清街全長231米,寬約3米,街口有“三閭古柵”的石牌,街面用長石條、青石板鋪成,清街兩旁為各式商鋪和民宅,曾是清代時期十分繁華的商貿街,經1998年修復後,古樸中透露這一絲現代氣息。

古碼頭則是用青石條壘成的,共三層,以適應不同水位的要求,非常科學,在古碼頭上還建有一座紀念著名詩人屈原的“忠潔侯廟”,即“三閭大夫廟”,三閭大夫廟的北側就是清街的入口。

明街、清街兩條古街,分別為明、清兩個朝代所建。街道各具特色,充分顯示了當時的繁榮景象。

特點

三閭廟古街

三閭廟古街三閭廟古街中還有幾處保存較為完好的民宅,大多為明朝中期到清朝初期所建,具有重要的歷史價值,最為出名的是明朝中期所建的劉家弄3號住宅,從布局到雕飾,都展現出我國古代工匠的聰明才智和精湛的技藝。