社會分工簡介

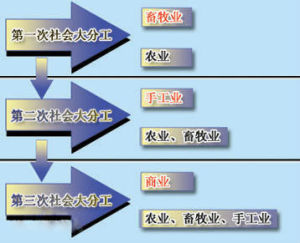

三次社會大分工

三次社會大分工歷史沿革

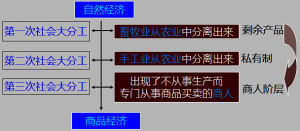

恩格斯在《家庭、私有制和國家的起源》一書中提出的發生在東大陸原始社會後期的三次社會大分工,即遊牧部落從其餘的野蠻人群中分離出來;手工業和農業的分離;商人階級的出現。第一次社會大分工

發生在野蠻時代的中級階段。人類在早期的征服自然過程中,有些部落學會馴養動物以取得乳、肉等生活資料,隨著較大規模畜群的形成,這些部落就主要從事畜牧業,使自己從其餘的野蠻人群中分離出來,成為遊牧部落。遊牧部落生產的生活資料不同於其他部落,而且數量較多,從而促進了交換的發展,使經常的交換成為可能。放牧一群牲畜,只需要少數人,於是,個體勞動代替了共同勞動,相應地出現了私有制,家庭也隨之發生了變化。男子從事的畜牧業成為謀生的主要手段。男子在家庭中取得了統治地位。後來,農業和手工業也有所發展,穀物成為人類的食物,出現了織布機和青銅器,人們開始掌握礦石冶煉和金屬加工。一切部門生產的增加,使人的勞動力能夠生產出超過勞動力所必需的產品。於是戰俘不再被殺掉,而被吸收為勞動力,成為奴隸。這樣,就零散地出現了奴隸制。第一次社會大分工的結果產生了第一次社會大分裂,社會分裂為兩個階級:主人和奴隸、剝削者和被剝削者。

第二次社會大分工

出現於野蠻時代的高級階段。鐵制工具的使用和生產技術的進步,促進了農業的發展和勞動生產率的提高,也使手工業向多樣化發展。如此多樣化的活動已經不能由一個人來進行了,於是發生了第二次社會大分工,手工業從農業中分離出來。隨著第二次社會大分工,出現了直接以交換為目的的商品生產。交換的發展,使貴金屬成為占優勢的貨幣商品。在社會上一旦出現了貨幣財富,它便成為人們追求的對象和重要的生活目的,一些人會想方設法積累財富。在剩餘產品逐漸增多的情況下,提高了人的勞動力的價值,在前一階段還是零散現象的奴隸制,現在成為社會制度的本質組成部分。

第三次社會大分工

發生在文明時代的門檻。由於商品交換的發展,出現了一個不從事生產只從事交換的商人階級。他們作為生產者之間的中間人,剝削生產者,並取得了生產的領導權。交換髮展的需要產生了金屬貨幣。貨幣借貸、利息和高利貸也相繼出現。土地私有權被牢固地確立起來,土地完全成為私人財產,它可以世襲、抵押以至出賣。現在除了自由人和奴隸的差別以外,又出現了富人和窮人間的差別。這是隨著新分工產生的新的階級劃分。財富更加集中,奴隸人數增多,奴隸的強制性勞動成為整個社會的經濟基礎。由於有了階級對立,於是產生了國家。

恩格斯對於三次社會大分工的論述,是與他把人類社會劃分為蒙昧時代、野蠻時代、文明時代的論述相結合的。三次社會大分工發生於野蠻時代的中後期,經過這三次大分工,人類進入文明時代。