具體內容

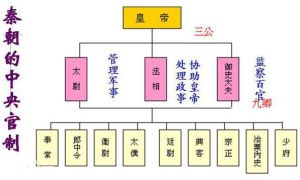

丞相,“掌丞天子,助理萬機”,輔助皇帝處理全國政務;太尉,協助皇帝總領全國軍事;御史大夫,掌監察並幫助皇帝處理政務。

西漢成、哀帝間(公元前32年-公元前2年)至東漢,三公改為太尉、司徒、司空,共同輔助皇帝決策,“凡國有大造大疑,通而論之,國有過事,通諫諍之”。三公即所謂的宰相之職,在名義上分別領導九卿。

九卿,即奉常(後改稱太常),掌宗廟禮儀文教;郎中令(後改稱光祿勛),掌宮廷警衛;衛尉,掌宮門屯衛;太僕,掌宮廷車馬儀仗;廷尉(一度改為大理),掌司法;典客(後改稱大行令、大鴻臚),掌諸侯、少數民族及外交事務;宗正,掌皇族事務;治粟內吏(後改稱大農令、大司農),掌國家財政;少府,掌皇帝私人財政及山海池澤之稅。除此之外,還有與九卿地位相當的中尉(後改稱執金吾),掌京師治安;將作少府(後改稱將作大匠),掌皇宮、陵寢、道路等工程修建;大長秋,掌皇后的各種事務;太子少傅,掌輔導太子,統領太子官屬。這些官員與九卿在一起稱為“列卿”。上述所有官員都由皇帝任免和調動,不能世襲。

三公九卿與皇帝的關係

三公九卿雖各有職掌,分工清晰,但當時職無常守的現象也普遍存在,職守與實際責任也有很大的差別。諸如,三公雖為宰相,職無不監,但皇帝詔令可直達九卿,九卿上奏的表章也無需告訴宰相;西漢太尉掌管武事,但無調兵權,而且不常置;列卿承皇帝命令,既可以將兵作戰,又可以參加非本部門所轄事務的集議。還可以處理本部門以外的事務。實際上仍然是皇帝運用自己的專有的最高用人權隨時調遣官吏,增減予奪其職、權、責,使官吏既可以有職而無權,也可以有實權而未受職務,既可以兼及他職之事,也可以兩職或多職之間權責相互滲透。但官吏必須絕對服從皇帝,對皇帝負責。