概述

《點石齋畫報》

《點石齋畫報》歷史背景

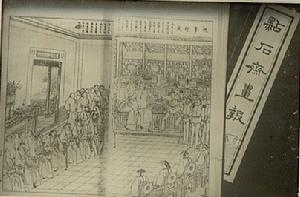

《點石齋畫報》是近代中國最早的一份新聞畫報,也是影響最大的畫報。 據研究者統計,自1877年至1919年,全國發行的畫報,至少有118種。這些林林總總的畫報,不論是總體設計,還是行銷策略,都沒有超越《點石齋畫報》。 《點石齋畫報》由《申報》館編印,創刊於1884年5月,終刊於1898年9月。畫報為旬刊,逢初六、十六、廿六出版,每冊八頁九圖,16開本,連史紙石印,由《申報》館申昌畫室發售,零售每冊銀五分。對《點石齋畫報》貢獻最大的,有兩個人,一是《申報》館主人美查,一是畫師兼主筆吳友如。從這兩個人身上,我們大略可以把握《點石齋畫報》一紙風行的關鍵。背靠外資大報《申報》,是《點石齋畫報》新聞來源的保證。《申報》不僅保證了畫報上新聞的充足,也同時提供了敘事的權威性。《申報》新聞不僅重視外電的翻譯(這是突破政府新聞封鎖的有效手段),同時力求派訪員或通過關係掌握第一手材料,因此該報在晚清一度成為“報紙”的代稱。依靠大報建立的權威地位,《點石齋畫報》在讀者心目中的地位自然不同凡響。

市場定位

《點石齋畫報》

《點石齋畫報》新聞畫報

《點石齋畫報》早期描述中外戰事,一副隔岸觀火的悠閒姿態,與《申報》悲憤糾結的筆調形成鮮明對照。晚清的老百姓們,只知有“天下”與“朝廷”,對於“國家”的觀念,其實相當淡漠,他們看中法戰爭之類,跟聽老輩講述“官兵打長毛”並無二致,著眼的是戰事的激烈與花絮的精彩。到了甲午前後,《點石齋畫報》的姿態自然大不相同,連登載日本天皇的畫像,也要說成是讓愛國志士認清敵人嘴臉。從《點石齋畫報》的姿態變換,頗可看出民族國家的敘事是如何建構和傳播的。吳友如的畫風,也是《點石齋畫報》廣為傳布的重要因素。魯迅從後設的眼光看,當然覺得“對於外國事情,他很不明白”,而“‘老鴇虐妓’‘流氓拆梢’之類,卻實在畫得很好的”。可是對於讀者而言,“外國事情”明白與否,並不打緊,中國人畫得像不像,卻是他們評判畫師水平高下的唯一標準。李伯元《官場現形記》寫佐雜官吏極為傳神,一寫到朝廷大員便流於浮泛,但一點不影響此書的流行,反正萬千讀者中,又有幾個見過中堂大人是什麼德性?

重要事件

剖割怪胎

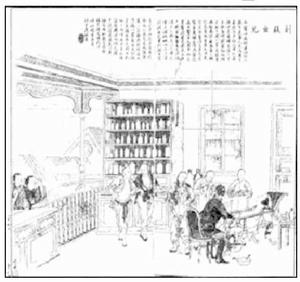

中國雖在南朝時傳說已有類似今天的剖腹產手術,然已無從考證。倒是清光緒十八年七月初六日(1892年8月27日)出版的《點石齋畫報》竹九(309號)“剖腹出兒”,以及清光緒二十一年十一月二十六日(1896年1月10日)出版的文二(434號)“剖割怪胎”兩篇圖文報導,成為我國近代最早的成功剖腹產和失敗的連體嬰兒剖腹產的圖文報導。由於《點石齋畫報》從屬於《申報》,每期出版前要在《申報》刊登目錄廣告,故可從兩個媒體報導去印證這一事件。 點石齋畫報》的這兩則報導,地點、人物、事件、原因等新聞要素俱全,惟無具體手術時間,卻可從期刊出版時間和在《申報》的預告大致推得,而且既有圖示,又配發有文字,故極具新聞價值和學術文獻價值,是研究中國剖腹產術起源與發展以及研究期刊傳播史的珍貴史料。 1892年8月27日《點石齋畫報》竹九(309號)“剖腹出兒”全文及圖

1892年8月27日《點石齋畫報》竹九(309號)“剖腹出兒”全文及圖圖文報導

第一則圖文報導配文為:“粵垣築橫沙某蛋婦,身懷六甲。至臨盆時,腹震動而胎不能下。閱一晝夜,穩婆無能為計,氣息奄奄,瀕於危矣。或告其夫曰:是宜求西醫治之。其夫遂駕舟載婦至博濟醫院,適女醫富氏因事他出。男醫關君見某危在旦夕,惻然動念,為之診視,謂兒已至產門,只因交骨不開,故礙而不下,若剖腹出之,幸則尤可望生,不幸而死,亦自安於命而已。其夫遂僥倖萬一計,聽其剖視。醫士乃施以蒙藥,舉刀剖腹,穿其腸,出其兒,則女也,呱呱而啼,居然生也。隨縫其腸,理而納之腹中,復縫其腹,敷以藥,撫之安臥。數日尋愈,婦乃將兒哺乳以歸。如關君者,真神乎其技矣。”第二則圖文報導配文為:“本地人張雲彪向操淮南王術,住南市,臨碼頭。娶妻某氏年已三九,邇來珠胎暗結,將近臨盆,肚腹膨脹,如五石瓠。前日忽覺腹痛,張邀收生婆至家伺應,不料孩至產門進退兩難,甚為棘手,該收生婆以無能為力而去。張驚慌失措,不得已至西門外國醫院求救,醫生亦無法可施,只得用刀將孩兒頭割落,囑其抬回。張見事不佳,復送至同仁女醫院求治。經女醫生驗得,如欲取出孩胎,非將肚腹割開不可。張至此無法可施,惟有唯唯從命。女醫生乃先敷以麻藥,繼而用刀將肚割開,孩胎始出,視之已斃。但見四手四腳,手若兩人對抱者,除前割去一頭外,尚有一頭,惟身軀僅一耳。醫將肚腹縫好,外敷丹藥,究以受創過深,氣虛而脫死於院,而死孩尚浸以藥,儲在割剜房內,以備博物院中考驗。人皆咄咄稱怪雲。”

時事畫刊

清代的新聞時事畫刊《點石齋畫報》一則報導,被譽為中國UFO觀測史上最出色的一篇生動翔實的UFO目擊報告:一幅名為《赤焰騰空》的畫,事發地點是1892年秋天的南京。朱雀橋上行人如雲,皆在仰目天空,爭相觀看一團熠熠火焰。畫家如此記載:“九月二十八日晚間八點,金陵城南,忽見一球形如巨卵,色呈紅色,飄蕩半空,自西向東,其行甚緩。”由於傍晚天空浮雲遮蔽,天色昏暗。這紅色球體,看的很是分明。當時圍觀的百姓不下數百人,大約一頓飯的工夫,紅球漸行漸遠,直至消失。有人說這是流星過境,但有人反駁說,流星通常轉瞬即逝。而這紅色的球自近而遠,自有而無,持續時間很長,不可能是流星。有的說是兒童放天燈,但是當時的風向是向西北吹的,而此球卻是逆風而行,向東飛去,顯然不是天燈。人民眾說紛紜,莫衷一是。科幻素材

《點石齋畫報》

《點石齋畫報》然而這樣聚焦於一個個觀念、主義、口號的啟蒙方式,無疑只適用於上層的知識精英。啟蒙,意謂“啟迪蒙昧”,鐵屋裡沉沉昏睡的廣大人民,光憑抽象概念式的吶喊,是不足的。於是便有《點石齋畫報》這種另類啟蒙、圖像傳播,訴諸於新奇有趣,如美國的摩天大樓、埃及的金字塔;或者是怪力亂神如殭屍、怪魚、雙頭人等。