《開元釋教錄》,略稱《開元錄》,又作《開元目錄》、《智昇錄》。收於《大正藏》第五十五冊。凡二十卷,唐代智昇撰。是一部佛經目錄專書。該書詳錄後漢明帝永平十年(67)至開元十八年,凡六百六十四年間,傳譯至我國之大小乘經律論三藏、賢聖集傳,及失譯缺本等,共收錄5048卷。此錄為經錄中最完備者,宋藏以下諸藏皆依準之;又古來凡言及翻譯經典之書,亦皆以此錄為標準。

《開元釋教錄》

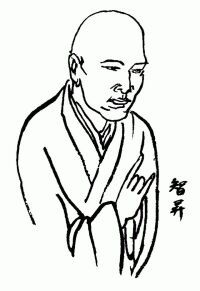

《開元釋教錄》作者簡介

智昇

智昇成書背景

開元年間,佛教東漸已700多年,東傳的佛經(包括經、律、論)也有千餘部,有關佛經的目錄(亦即通常所說的“經錄”)也有六七部。但這些經錄考證不精,疏闕甚多。有真偽莫辨,致令混雜者;也有因歲月遷移,經卷增減而致令捲軸參差,登錄失實者。凡此等等,都亟須及時補充修正。

開元年間正是唐朝鼎盛時期,也是我國佛教空前活躍時期,佛教的各宗各派互爭短長,對於佛教典籍的研究也不斷深化,智昇也正是在這種背景下,集眾家目錄之大成,訂其訛誤,補其闕漏,並吸收當代經典研究的最新成果,經多年的努力,終於編成對後代產生巨大影響的劃時代的經錄。

編寫宗旨

本錄撰述的宗旨,據作者在總序中說,是因為佛法東傳以來年代已相當長遠(從後漢明帝永平十年到唐玄宗開元十八年,凡六百六十四年),翻譯的經典,“屢經散滅,捲軸參差”,更有一些人滲入妄偽,弄得混雜難以考究。從前雖有不少學者,用心整理寫成經錄,當時所存凡六七家,但還沒有窮極根源,因而頗多遺漏。本錄就是為了要考校這些異同,指出它們的得失,而使佛典敘次有條不紊。

內容簡介

本錄內容分兩大部分,一為總錄,即總括群經錄。二為別錄,即分別乘藏錄。

一、總錄。以譯人為主,分十九個朝代出譯的經籍記錄。第一卷後漢、魏兩錄,第二卷吳、西晉兩錄,第三卷東晉、苻秦兩錄,第四卷姚秦、西秦、前涼、北涼四錄,第五卷劉宋錄,第六卷齊、梁、元魏、高齊四錄,第七卷北周、陳、隋三錄,第八、九兩卷唐錄。每錄都先記朝代、都城、帝系、年號、譯家(兼及作家)人數,所譯(兼及所撰集)的典籍部數卷數,並註明存缺。然後再按譯人(及撰人)詳細記載所譯(和所撰集)的典籍、名題、卷數、譯時、譯地、筆受潤文者、單重譯等,及各人小傳,一十九代一共有一百七十六人。還列有失譯的經,附在每一朝代錄之末。

總錄末卷即第十卷,載歷代佛經目錄,分二類:一為古目錄,從《古經錄》至《眾經都錄》共廿五家,依長房、《內典》兩錄僅列各古錄名目。二為新目錄,從《眾經別錄》至《大唐內典錄》共十六家,詳述內容,重要的還略加批評,指出它的缺點。

二、別錄。以經典為主,分七類:

(一)《有譯有本錄》(附失譯有本),從卷第十一至十三,共三卷。其中包括三錄:第一是《菩薩三藏錄》,這就是菩薩契經藏(即大乘經藏)、菩薩調伏藏(即大乘律藏)和菩薩對法藏(即大乘論藏)。第二是《聲聞三藏錄》,這就是聲聞契經藏(即小乘經藏)、聲聞調伏藏(即小乘律藏)和聲聞對法藏(即小乘論藏)。第三是《聖賢傳記錄》,內包含有贊佛、明法、僧行、護法、外宗五類的撰集,而以梵本翻譯的放在前面,中國撰述的放在後面。三大類總計一千一百二十四部,五千零四十八卷。

(二)《有譯無本錄》(附失譯缺本),卷第十四、十五共二卷。這就是大小乘三藏經典及聖賢集傳名存本闕的目錄,此錄的分類法也和前一錄相同。合計一千一百四十八部,一千九百八十卷。

(三)《支派別行錄》,卷十六,一卷。這是從大部中抄出一向單獨流行的大小乘三藏經典及聖賢集傳的目錄。合計六百八十二部,八百一十二卷。

(四)《刪略繁重錄》,卷第十七上半卷。這是各經錄里同本異名或廣中略出誤為別種,而實際應該刪去的各書目錄。共一百四十七部,四百零八卷。分為四類:第一是《新括出別生經》,即從大部譯典中抄出而舊錄誤為獨立翻譯的。第二是《新括出名異文同經》,即異名同本的經典而舊錄誤為是別本的。第三是《新括出重上錄經》,同一本經而舊錄數處重出的,如真諦譯《攝論釋》十二卷與《攝論》十五卷內容相同而分卷不同,舊錄即誤為別本等。第四是《新括出合入大部經》,合部和零本重出的,如《合部金光明經》是揉涼、陳、隋三種譯本而成的。合部本既已入藏,前三種譯本即是重出本。

(五)《補闕拾遺錄》,卷第十七下半卷。凡舊錄(主要是《大周錄》)闕載或新譯未及入藏的,今都另為目錄(這些書並都編入現定入藏錄)。共三百零六部,一千一百一十一卷,按照舊譯大乘經律論,小乘經律及賢聖集傳;新譯大乘經律論,小乘經律及賢聖集傳;戒律羯磨;此方撰集傳記的次第分別編錄。

(六)《疑惑再詳錄》,卷第十八上半卷。記載真偽可疑尚待考定的經典,共十四部,十九卷。其中如《毗羅三昧經》等八部九卷,舊錄本編在偽妄,《大周錄》附入正經,今以為有再研究的必要。此外,還有《法社經》等六部十卷皆內容可疑,均須再詳。

(七)《偽妄亂真錄》,卷第十八下半卷。記錄後人隨意編造偽撰的經典,共三百九十二部,一千零五十五卷,分為十三類:第一,《開元釋教錄》新編的偽經,這一類以前諸錄均未記載,是智昇新加蒐集的。第二,苻秦釋《道安錄》中的偽經。第三,梁釋《僧祐錄》中的偽經。第四,蕭齊釋道備偽撰經。第五,蕭齊僧法尼誦出經。第六,元魏孫敬德的夢授經。第七,梁沙門妙光的偽造經。第八,隋《開皇眾經錄》中的偽經。第九,隋《仁壽眾經錄》中的偽經。第十,《大唐內典錄》中的偽經。第十一,《大周刊定錄》中的偽經。第十二,隋沙門信行的《三階集錄》。第十三,各種名濫真經或雜揉異義的偽抄經。

卷十九為大乘經律論入藏錄,卷二十為小乘經律論及賢聖集傳入藏錄,以上入藏的總計一千零七十六部,五千零四十八卷(這和《有譯有本錄》內容相同,但計部數有異),四百八十帙。

總別二錄的內容,大略如上。總錄完全依照僧祐的《出三藏記集》、費長房《歷代三寶紀》的歷代錄,以及道宣《大唐內典錄》的《歷代眾經傳譯所從錄》,第十卷仿照《內典錄》的《歷代所出眾經錄目》而作,並無創例。惟別錄中分類最詳,創例頗多,為本書的精彩部分。

評價得失

宋刻《開寶藏》書影

宋刻《開寶藏》書影智昇在編撰《開元釋教錄》過程中曾對歷代翻經史事作過艱苦的考證工作,雖然漏校仍多,但創穫也甚巨,如他在總錄卷四北涼之前就補了前涼一代。“前涼張氏,都姑臧,從晉年號。自張軌永寧元年辛酉,至天鍚成安六年丙子,凡八主,76年。外國優婆塞一人,譯經四部六卷,見存一部,亡三部。優婆塞支施侖,月支人,博綜眾經,來游涼土,張公見而重之,請令翻譯。以鹹安三年癸酉,於涼州內正聽堂後湛露軒下,出須賴經等四部。龜茲王世子帛延傳語,常侍西海趙瀟、會水令馬亦、內侍來恭政三人筆受,沙門釋慧常、釋進行同在會證”。這一考證就很重要,不僅揭示了張氏前涼崇佛的史實,而且還確證了前涼政權始終奉中原正朔的事實,甚為史家所重視。

釋智升大師自言《開元釋教錄》之價值:“夫目錄之興也,蓋所以明真偽,明是非,記人代之古今,標卷部之多少,摭拾遺漏,刪夷胼贅,欲使正教倫理金言有緒,提綱舉要歷然可觀也。但以法門幽邃,化綱恢弘,前後翻轉,年移代謝,屢經散滅,捲軸參差。復有異人時增偽妄,致令混雜難究,縱由是以先德儒賢制斯條,錄今其存者,殆六、七家,然猶未極根源,尚多疏漏。升以庸淺,久事披尋,參練異同,指陳臧否,成茲部,猶庶免乖違,幸諸哲人俯共詳覽。”其又有一詩云:

稽首善逝牟尼尊,無上丈夫調御士。

亦禮三乘淨妙法,並及八輩應真僧。

我撰經錄護法戒,三寶垂慈幸冥佑。

惟願法燈長夜照,迷徒因此得慧明。

正法遐久往世間,依學速登無上地。

陳士強先生對《開元釋教錄》的價值有這樣的評價:“考證詳悉,舉例明審。書中對見錄的每個譯師的譯籍均有一番仔細的考訂。對三藏下的科目,進行了獨到而恰當的分類。如:第一次明確地以部類為次第,編載大乘經和小乘經。將大乘經區分為般若、寶積、大集、華嚴、涅槃五大部和五大部外諸經。將小乘經區分為長阿含、中阿含、增一阿含、雜阿含四大部和四大部外諸經(又稱四阿含外諸經)。又將大乘論分為解釋契經的‘釋經論’和論述義理的‘集義論’等。這些分類法則,成為後世經錄相沿的規式,影響巨大。宋代以來《大藏經》的雕印絕大多數是以本書《入藏錄》所列的書目為基準進行的。”

《開元釋教錄》的最大缺點是:它只重視梵本翻譯,而忽略本土著述,以故中土高僧言論,多被刪除,甚至連唐代極具盛名而又流行至今的《法苑珠林》100卷也被擯落。儘管如此,《開元釋教錄》仍不失為經錄之集大成之作。