簡介

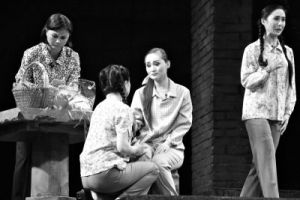

《遲開的玫瑰》劇照

《遲開的玫瑰》劇照《遲開的玫瑰》中共中央政治局委員、書記處書記、中宣部部長劉雲山對該劇以高度評價。他說:“這是一台少有的精品劇目。它實現了思想性與藝術性的統一;傳統美德與時代精神的統一;奉獻精神與奮鬥精神的統一,它對當前加強青少年的思想教育工作具有重要作用……”;省委書記李建國觀看《遲開的玫瑰》以後,發表了長達10餘分鐘的講話。他說:“這齣戲通過一個尋常百姓家庭悲歡聚散的故事,反映了改革開放20年來社會生活迅速而深刻的變化,以及人們人生觀、價值觀及其相互關係的變化,揭示出在當今社會大變革時期中華民族優秀傳統道德的精神定力。它留給我們很多值得回味的課題和思維的空間……”。

省委常委、宣傳部長馬中平多次指出:”優秀的戲劇作品是為大眾創作的,要把《遲開的玫瑰》這樣的精品送到千家萬戶。“此次巡演,正是藝術作品貼近實際、貼近生活、貼近民眾的具體實踐,它將會有力地推動精品劇目的創作和文藝事業的繁榮發展,豐富基層人民的文化生活,為和諧社會的建設發揮重要作用。

劇情概述

《遲開的玫瑰》的故事平凡而感人。上世紀80年代初,西部某大城市的一個深巷小院中,年僅19歲的主人公喬雪梅考上了北京一所重點大學,就在她正欲赴京就讀時,母親突遇車禍身亡,一家老小五口人的重擔,便落在了她這個大姐的肩上。憑著責任感和良知,她先後3次犧牲掉再深造和成家立業的機會,把前途、事業和幸福,一次次讓給了弟妹、甚至養妹,並將身有殘疾的父親養老送終。而自己的初戀情人———後任副市長的溫欣,在生活的蹉跎跌宕中與別人完婚。直到36歲,弟妹們一個個披著時代的風采歸來時,她才與捅下水道的工人許師傅傾心愛慕,花好月圓……

特色

該劇以主人公喬雪梅的犧牲精神向人們昭示:實現自我是人生的目的,但能照亮他人更是人生的大境界。其清新別致而浸潤濃郁韻味的藝術風格,聲情並茂而充盈震撼人心魅力的表演風采,風靡大江南北。

該劇劇情根據發生於西安城內的一個真實故事改編而成:年僅19歲的喬雪梅考上北京一所重點大學時,母親突遇車禍身亡。面對癱瘓的父親和3個未成年的弟妹,她毅然放棄上大學的機會,挑起了贍養父親、撫育弟妹的重擔……

作家陳忠實對《遲開的玫瑰》情有獨鍾,他曾說:“喬雪梅的精神取向和道德內涵,是我們民族傳統的美德,然而又不局限於傳統,更不僅僅局限於我們這個民族。喬雪梅的精神人格和道德規範,是各個民族共通的一種不需語言溝通的東西,可以說各民族都有各自的‘大姐精神’”。

關於題記

玫瑰,一種奇妙的花卉。它的形態、色澤、氣味和枝葉甚至刺兒,都蘊藏著瑰麗迷人的語言。它艷麗,嬌美,馨香,不知從什麼時候開始,它成為人類表達愛情的象徵。尤其在現代社會,人們約定俗成地把玫瑰當成了愛情之花。

如果說是遲開的玫瑰,遲遲到來的愛情,一定有一個離奇曲折而鮮為人知的生命故事。

何況是一齣戲,一出與愛情有關的玫瑰的現代傳說。

《遲開的玫瑰》是一出現代劇,它敘述的是發生在上世紀80年代初一個古城小院中的故事。19歲的喬雪梅考上了大學,母親卻遭遇車禍身亡,她作為大姐毅然放棄學業,支撐起這個五口之家,把前途和幸福讓給了弟妹們,將殘疾的父親養老送終。而自己的初戀情人與別人完婚,直到36歲,她才與修下水道的工人許師傅傾心愛慕,結為連理。

是又一個“活雷鋒”嗎?是好人的故事嗎?是道德說教嗎?在物慾橫流、金錢至上之風甚盛的經濟生活中,有誰會為這樣似乎過時了的戲曲主題動心?

可事實並非如此。這齣眉戶劇,從西安到京城,從北方到南方,從圈內人到社會各界,從老戲迷到大學生,觀眾們越過地方戲的語言障礙,越過年齡、知識背景、文化觀念和審美趣味的鴻溝,一起在觀賞中或唏噓啜泣,或淚水如雨,給予經久不息的掌聲。也就是這樣一出現代地方戲,能在全國產生廣泛的社會轟動,獲得國家多項殊榮,這實在是意料之中而又意料之外的難能可貴之事。

這朵玫瑰,不攀富貴之高枝,也不趨時媚俗搞笑,它綻放的是平民百姓的大愛,散發的是精神世界的馨香。也是當代有出息的文藝家的一種文化立場的抉擇。

玫瑰是怎么開的?它蓬勃的生命力,究竟來自哪裡?

這枝玫瑰,迎風怒放,從現實社會豐腴土壤中生長起來,陽光,空氣,風風雨雨,也一定有幕後的戲中戲可看。

薪火承傳

坐落於西安城南文藝路上的陝西省戲曲研究院,其前身是1938年在延安成立的陝甘寧邊區民眾劇團。彈指之間,69年過去,換了人間。民眾,是它的原名,也是它賴以生存的觀眾,是它的衣食父母,是它的出發點和歸宿。在秦腔流傳甚廣的民間,這裡被老百姓看作是西北戲曲的最高學府和藝術殿堂。

大型眉戶現代劇《遲開的玫瑰》,正是從這裡起根發苗,迎風綻放的。

秦腔源於陝西關中和甘肅,這一帶古為秦地,故稱秦腔,俗稱亂彈、桄桄子。秦腔源於唐,形成於明,昌盛於清,至今已有上千年歷史。眉戶屬曲牌體,又名曲子戲、清曲,是由陝西眉西、華縣民間小調發展演變而成,是僅次於秦腔的陝西第二地方劇種。

早在延安時期,馬健翎的《血淚仇》《窮人恨》等劇作就為投身中華民族革命鬥爭而鼓與呼。建國後,黃俊耀的《梁秋燕》反映農村青年的新生活,風靡一時,鄉間有“看了《梁秋燕》,三天不吃飯”的美談。新編歷史劇《趙氏孤兒》《游西湖》等劇目曾譽滿京華,蜚聲南國。新時期以來,《千古一帝》《楊貴妃》《西湖遺恨》《杏花村》《漂來的媳婦》《留下真情》等劇目膾炙人口,屢獲國家級大獎,在民眾中產生了廣泛而深遠的影響。

民眾立場是根本,作為戲曲藝術研究團體,他們遵循研究、改革、創新實驗、示範演出的方針,不斷推出深受民眾歡迎的優秀劇目,豐富著地方戲曲藝術寶庫,延續並創造著秦腔、眉戶、碗碗腔等古老劇種永不衰竭的生命力。演出《遲開的玫瑰》的青年實驗團成立於1987年,陣容強大,藝術精湛,曾先後多次晉京獻演並出訪演出,得到了海內外觀眾和專家的高度讚譽。

《遲開的玫瑰》,是戲曲研究院這個爐火純青而新秀輩出的藝術殿堂在新世紀之初的一出精彩獻演,是有真知灼見的藝術家們在現代多元文化撞擊的舞台上的一個獨特亮相,也把手中的藝術薪火又一次高高地舉過頭頂。

一劇之本

1998年夏,編劇陳彥帶著他《遲開的玫瑰》劇作初稿進京求教。他對自己的新作是自信的,土特產,總是和別人不一樣,但也難免有些惴惴不安。

文藝評論家康式昭說他先睹為快,乍看之後,立刻產生了一種發現的喜悅,並情不自禁地在劇本末頁寫下了幾句話:“此劇視角之新、內涵之深邃、精神核反應之大,為全國近年來現代戲創作之罕見,它對目前社會上比較混亂的利己主義、個人至上的價值觀,具有反潮流意義。”

這特指的“反潮流”是該劇最大價值之所在,也是問世以來遭遇的最多責難之所系。當時,有一種時尚風潮,其高論是遠離革命、拒絕崇高、實現自我,充斥螢屏舞台的白領女人、別墅女人、暴發的女老闆、甚至傍款爺的小蜜成了引領社會價值的寵兒。陳彥不為這些扭曲的時髦所撼動,不被這些逆向的新潮所左右,堅守民族傳統美德,保護心靈純潔和做人本分,為此自甘被譏諷為保守、落伍,陳彥就是這樣一個不合時宜、不識時務的“另類”,一枝刺玫瑰。

在京城的座談會上,陳彥的《遲開的玫瑰》劇本初稿並不叫好,得到的贊成票只有寥寥幾張。對這樣一部注目城市平民心靈歷程的作品,責難與質疑多於讚美。喬雪梅的犧牲值得嗎?一個普通女工能和大學生比人生價值嗎?家庭遭遇災禍是社會和政府的事,放棄自我實現,不人道!如今的人講實惠,誰還理睬那些奉獻犧牲的高調?

回到西安,這枝帶刺的玫瑰,含苞待放。好在有戲曲研究院、文化廳、省領導和文藝界有識之士的呵護扶持,這齣戲才得以成活。

藝術創作必須於通中求變,同時又要變而不失其通。陳彥始終對當下生活中的現實問題保持一種敏銳的洞察力和深邃的思考,又深諳藝術生命在於不斷創新的真諦,從《九岩風》《留下真情》《大樹小樹》到《遲開的玫瑰》,他追求變新的藝術創作之路,豐富、發展和超越著自己。

歷經八年,數易其稿,《遲》劇在藝術上不斷趨於成熟。

在人物性格的塑造中,喬雪梅的崇高行為並未流於概念化的符號圖解,而是把筆觸運轉於一個普通人的真實情感世界。在劇作文本結構中,沒有單純描寫喬雪梅的價值取向,而是分別描寫了以溫欣、許師傅、宮小花、喬雪梅為代表的不同的人生道路和價值選擇。

《遲》劇的開場,是一種明朗歡快的氛圍,突如其來的災禍使這一切戛然而止。劇作者巧妙地使用了這一情節核,亦可稱為情節之母。結尾,女主人公在經歷了一次又一次自我犧牲後,收穫了他人的敬愛與如願的情愛。其藝術表現手法,錯落有致,渾然天成。

將七場戲鑲嵌在七個生日之中,下水道氣味的變化和“堵實了”的重複伴唱,不失為劇作的匠心獨運。劇中有一個典型的細節是保護古宅民居事件,由喬雪梅積極帶頭搬遷修改為主動展開保護行為得以成功。這一細節的修訂,加強了審美力度與厚重感。

陳忠實說,我看過陳彥三部戲,都是以當代生活為題材,多以城市裡普通人的種種心態為解剖對象,都有直抵觀眾靈魂的衝擊力量。無論劇壇或者文壇,不少見一些標新立異乃至荒誕的形式,這些缺失了對生活的獨立發現、甚至不惜以瞎編臆造怪誕醜陋的情節細節,以掩飾思想的淺薄和蒼白。陳彥的創作指向和追求,令我欽敬。

玫瑰現象

《遲開的玫瑰》先後在全國多省市巡演,接受了不同地域、不同觀眾的數百場檢驗。從古都到京城,從北方到南方,從圈內到各界,從老戲迷到大學生,觀眾們越過地方戲的語言障礙,越過年齡、知識背景、文化娛樂觀念和審美趣味的鴻溝,一起在觀賞中唏噓啜泣、會心微笑,報以經久不息的掌聲。《玫瑰》以她樸實深邃而飽含時代精神的思想內容,清新別致而浸潤濃郁韻味的藝術風格,聲情並茂而充盈震撼人心魅力的表演風采,傾倒各界觀眾,風靡大江南北。更有甚者,《玫瑰》至今已被陝西、山西、甘肅、寧夏、江蘇等省市不同劇種的十幾個劇團移植上演逾千場。其中江蘇省鹽城市淮劇團將之改編為淮劇《大姐》,演出兩百多場;陝西商州區文工團帶著此劇走遍了商洛的山山水水;山西夏縣蒲劇團則讓蒲劇版的《玫瑰》成了該團的壓軸戲,並取得了豐厚的票房……這就是戲曲舞台的“玫瑰現象”。

價值觀念

眉戶戲是流行於我國西北地區的地方戲曲,由民間說唱藝術發展而來,曲調纏綿悱惻,善於反映現代生活,如不同時期的《梁秋燕》、《嗩吶淚》、《留下真情》等現代戲,均深受民眾歡迎。

《遲開的玫瑰》的走紅,一個重要原因,就是它緊扣古今中外的道德精神,並從中發掘出人物心靈的當代光彩。喬雪梅面對困境時逐漸顯示出來的人性之大美,針對當下社會的物質主義和道德缺失發出拷問,直逼“人怎樣活得有價值”這個根本性的話題。中共陝西省委書記李建國曾先後三次觀看《遲開的玫瑰》。他說,這齣戲通過一個尋常百姓的家常故事,反映了改革開放以來社會生活迅速而深刻的變化,以及價值觀及其相互關係的變化,揭示出在當今社會大變革時期中華民族優秀傳統道德的精神定力。這種燃燒自己、照亮別人的人生價值取向,仍然是我們所追求的崇高境界,是凝聚社會的道德力量。

戲劇評論家薛若琳認為,《遲開的玫瑰》通過喬雪梅的形象向當代人提出了兩個重大而嚴肅的社會問題,一是傳統美德在當今是否是“落伍”了?二是什麼是個人價值?怎樣實現個人價值?傳統美德的核心是犧牲精神和奉獻精神,這在當下仍是社會道德的主要支柱和精神依據。現在不是傳統美德讓位的時候,而應喚起全民族的集體記憶,關注和重視傳統美德,並在新時期繼續弘揚。喬雪梅把個人價值與國家的需要聯繫起來,這樣的價值才是有用的、真正的價值。

在平凡中謳歌崇高,是專家和觀眾對此戲的一致評價。他們認為,《遲開的玫瑰》所張揚的價值觀念,是全民族的;《遲開的玫瑰》所表現的情懷,是無地域的民族文化通行品牌;《遲開的玫瑰》所展示的人文關懷,是具有永久魅力的精神人格範本;《遲開的玫瑰》所賴以支撐的,是人民大眾對普世美德的希冀與眷顧;《遲開的玫瑰》所煥發的,是對個人主義、享樂主義、極端利己主義的批判和校正意識。

價值內涵

《遲開的玫瑰》劇照

《遲開的玫瑰》劇照有人說,《遲開的玫瑰》觀念陳舊,喬雪梅的犧牲和付出難以被現代人所理解。而真實情況是怎樣的呢?

陝西電子科技大學學生高俊看完戲所做的第一件事,就是給遠在東北的母親打電話。母親還以為有什麼事,他說沒有事,就想聽聽您的聲音。他流著淚說:“那一刻,我深刻理解了我的成長道路和上大學的不易。”

西安交通大學中文系副教授張蓉說:“當代大學生根本就不拒絕崇高、美好的東西,拒絕的只是那種假大空的崇高,他們能被感化的是那種真正觸動心靈神經的實實在在的崇高,就像《遲開的玫瑰》這樣,隨風潛入夜,潤物細無聲。”

北大中文系博士趙長征看戲後對主創人員說:“如果你們站得近的話,可以看到我臉上的淚痕還沒幹……”他認為這部戲思想性、藝術性都很強,是一次對當代價值觀極富挑戰性的拷問,使他的思想深處受到了強烈的震撼。

博士生導師、社會心理學家、原北大黨委副書記王登峰說:“作為知識分子,我是懷著一種抱愧的心理看完這部戲的。想想看,自己一路走過來,行程中曾經接受過多少像喬雪梅一樣的人的扶持和幫助!在現今的商品經濟社會中,很多人只顧著往前走,卻很少回過頭來梳理一下自己曾有的經歷……而這部戲令我們在浮躁中變得心明如鏡、心平氣和,它張揚的正是一種昂揚正氣的東西。”

眾所周知,有些頌揚好人好事的劇作,不是人物流於“高大全”,就是分寸難以把握以致劇作虛假,難以吸引人,更談不上感染人。眉戶劇《遲開的玫瑰》中植入了大量現代價值因子,使得喬雪梅的人格形象,不僅已走出了傳統的單維道德評價,而且構建起了現代道德的新高度。在弘揚奉獻精神的同時,還熱情肯定發揮個人能力、參與社會競爭等新型價值觀念。喬雪梅不止於為他人奉獻,更潛心自強自立;不止於關愛家庭,也關愛整座城市;不止於提高自身以實現自我,還能在弟妹的成長中實現自身的價值。她幹的事小心胸卻大,姿態低境界卻高,始終不失大姐的親和、平民的溫馨。這些都強烈地散發出一種現代光彩。

《遲開的玫瑰》成長伊始,就打破了現代人對於戲曲的偏執觀念,成功地走進了校園,走進了青年學子的心中。在西安電子科技大學演出結束後,掌聲5分鐘不息;西安交通大學,一場演出掌聲達117次;北京大學師生觀看演出後連夜舉行座談會;西安翻譯學院每場演出觀眾都達6000餘人,校園裡學習《遲開的玫瑰》精神的標語大量湧現;在解放軍西安通訊學院、解放軍第二炮兵工程學院演出時,堅強的軍人學員們熱淚泉涌;貴州大學的師生們觀看《遲開的玫瑰》,為西北地方劇種的質樸與內蘊而深深沉醉……

《遲開的玫瑰》先後為70多所大專院校進行演出,引發了數十場關於人生觀、價值觀的校園大討論,20多所大專院校的校刊為《玫瑰》開闢了專版,新聞媒體稱之為“校園‘玫瑰’現象”。我們不能不說,《遲開的玫瑰》已在一個更為深刻的層次上感動了觀眾。

創作的成功經驗

現代戲尤其是當代戲難搞,是戲劇圈內所公認的。反映當代生活,要求劇作家既要有堅實的生活積累,又要有概括、提煉能力,還應有高度的社會責任感。而《遲開的玫瑰》的編劇、陝西省戲曲研究院院長陳彥就是這樣的劇作家。在藝術創作之路上,陳彥不斷地豐富、發展和超越自己。他說:藝術家應以對人生的深度關懷、深切體驗,來抒寫自己的真情實感,表現充滿個性的人格風範,適應人民積極健康的審美需要。看過他作品的專家認為,他的創作不直接去摹寫當下生活的熱點難點,也不趨從於流行思潮的迅雷時風,而是始終保持著對現實生活審視的冷靜與警覺,堅守著能經得起時間檢驗的價值引領,注重追求作品的“後效應”。從他二十出頭創作的現代戲《九岩風》到幾年後的《留下真情》,再到《西部風景》、《遲開的玫瑰》等,不同的題材卻同樣地展示出劇作家對現實問題的敏銳洞察力和深邃思考力。著名作家陳忠實曾就《玫瑰》激動地發言說:“我前後三次觀看這部戲,每次都激動地流下了眼淚。這個戲得到了官方和民間、專家和觀眾的共同認可和廣泛讚賞,這是一個奇蹟,它向我們顯示了一點:真正美的藝術品能達到這樣的境界,而達到這樣的境界確實不易。”

在現代時尚的大潮中,《遲開的玫瑰》致力於從底層、從司空見慣的平凡生活里發掘新的道德資源。劇作家在喬雪梅這個小人物身上賦予了人生的大責任、社會的大擔當。她告訴我們,普通民眾內心所堅守的對道德精神和意義的追尋不僅給他們自身提供了精神寄託和創造動力,而且給民族道德養成提供了豐腴的土壤。喬雪梅的可貴,不惟在於她具體的行為,更在於從行動中飛升起來的人格精神。《遲開的玫瑰》的創作,在對生活本質的認識上、在題材開掘的深度上、在對戲曲藝術本質功能的認知和自覺實現上,為我們提供了戲曲現代戲創作的成功經驗。

演員陣容

《遲開的玫瑰》匯集了“二度梅”得主李梅,“一度梅”得主李小鋒、李娟、任小蕾、張蓓、李軍梅,還有戲曲研究院的優秀演員郝偉、官小良和陳魁,這個班底也被認為是最豪華的陣容。

劇目上馬,康式昭舉薦由導演謝平安執導該劇。

導演謝平安和徐小強統率全局,在《遲開的玫瑰》舞台二度創作中,追求一種清明簡潔的藝術風格,營造一種親切溫馨的氛圍。他們不刻意於濃墨重彩的描繪,只是按照生活本來面目,娓娓道來,自然而流暢,強化了這部戲的審美力量。

最搶眼的,自然是以李梅為首的演員隊伍。

飾演一號人物的李梅,主工正、小旦,是中國戲劇梅花獎獲得者,居秦腔“四大名旦”之首。

飾演許師傅的李小鋒,主工文武小生,中國戲劇梅花獎獲得者。

飾演姨媽的李娟,主工刀馬旦、正旦,中國戲劇梅花獎獲得者,秦腔“四大名旦”之一。

飾演溫欣的郝衛,主工老生,表演藝術家。

陳魁,主工老生,表演藝術家。

任小蕾,主工正小旦,中國戲曲紅梅大獎獲得者。

張蓓,主工小花旦、刀馬旦,中國秦腔藝術節表演一等獎獲得者。

李君梅,主工閨閣旦、正小旦,居秦腔“四小名旦”之首。

官小良,主工小生,秦腔百佳演員。

這么多鮮艷的梅花,能不讓遲開的玫瑰光彩奪目嗎?在舞台上,他們以精良的表演水平,塑造了既各有風采又融合一體的藝術形象。在表演上追求藝術完整美,陝西戲曲研究院的這一優良傳統,在《遲》劇的藝術特點上得到了充分體現。

由李梅飾演喬雪梅,要演出19歲到36歲的距離,其實比演從青年到老年更難。李梅並不特別著力於外形的跳躍,她下功夫顯示的是人物精神狀態由青年氣概到近於中年冷靜歷練的漸漸轉換。李梅後半場戲中精到內斂,感情豐富卻不外露,分寸上把握得恰到好處,光彩照人。

《遲開的玫瑰》是眉戶戲,而演出該劇的青年劇團是秦腔、眉戶和碗碗腔三種腔調全能演唱的劇團,這對於姊妹劇種音樂交流大有裨益。

《遲》劇作曲王激和譚建春,把板腔體的秦腔同聯曲體的眉戶兩個劇種音樂的優長融會貫通,既浸透著眉戶音樂優雅、委婉、細膩的本質屬性,又容納著秦腔音樂高亢、激越、大氣的劇種特色,二者取長補短,相得益彰。

主創談戲

編劇陳彥:“坦白講,創作《遲》劇是因為我受到了深深的觸動”,陳彥說。那是1996年,陳彥曾作為陝西團最年輕的代表,參加了全國第六次文代會。“當第一次走進人民大會堂,看見那一張張爛熟於心的面孔和聽到一個個如雷貫耳的名字時,我感到了自己的輕飄與虛浮。群星燦爛啊,一抬頭,你猛然看見的可能是某位文壇巨匠;一轉身,你猛然看見的可能是某位國畫大師。總之,一切都讓你目不暇接,甚至有些手足無措”。陳彥也變得更清醒了。“文壇藝苑有些虛浮花草,很小的一個氣泡往往被吹得五光十色,而在浩瀚的藝術海洋中,這是多么渺小!就是一次次參與盛會,我日益深切感受到,藝術成才道路的遙遠甚至不可企及。任何小贏即沾沾自喜的嘴臉,都令人可笑”。李建國書記期待《遲》劇成為“叫得響,傳得開,留得下”的藝術佳作,這也使陳彥心中有了深深的壓力與動力。

“民族戲曲不應該與落伍、陳舊等字眼聯繫在一起”,陳彥的自信建立在《遲》劇走進北京大學、西安交大等高校的演出盛況,尤其是在交大演出時,百餘次掌聲,將現場氣氛一次次推向高潮。陳彥堅稱要“吆喝戲劇”,與戲劇人一起,團結一心,振興民族戲曲。

主角李梅: “《遲》劇創演到現在9年了,演出400多場,每次演出,我都是熱淚盈眶”,李梅說。

在演出中,李梅日益感到,“主人公喬雪梅的奉獻精神和崇高品格,為我樹立了做人的楷模。她鼓舞著我奮進,也平和著我的心態。我深深地理解喬雪梅在人生關口抉擇時的艱難,也非常敬佩她勇於承擔的精神”。

“7場戲,7個不尋常的生日,是雪梅人生中的7道坎”,李梅如此解讀《遲》劇。劇情衝突安排在7個生日之中,喬雪梅從19歲長到了36歲。觀眾看著喬雪梅從稚嫩走向成熟,從迷惑步入堅強,而真、善、美的特質貫穿始終。“每次演,我都融入其中,感同身受,喬雪梅是一個平民百姓,她的故事並不驚天動地,卻使人震撼”。

打造國家精品

中共中央政治局委員、書記處書記、中宣部部長劉雲山幾年前曾在西安觀看過該劇,並給予高度評價。再度觀看,仍然感動不已,他說:“這部戲修改得很好,藝術上更加成熟了,是一部社會主義思想道德建設的好教材,一部社會主義榮辱觀教育的好教材。”

文化部部長、中國文聯主席孫家正對該劇的思想性、藝術性、觀賞性也給予高度評價,他說:“現代戲創作能達到這樣水平的不是很多,它引發了人們多重思考,非常不容易,它還把傳統文化與物質遺產保護有機結合,沒有人為拔高這個人物,一直朴樸實實的,非常真切感人,是一部精品力作。”

《遲開的玫瑰》超百場紀念演出時,中共陝西省委書記李建國觀看並接見演職人員。他已經先後兩次觀看該劇,每次都控制不住感動的淚水。他勉勵劇組,要以“藝不驚人死不休”的精神打造藝術精品。

他講道,這齣戲通過一個尋常百姓的家常故事,反映了改革開放以來社會生活迅速而深刻的變化,以及人們人生觀、價值觀及其相互關係的變化,揭示出在當今社會大變革時期中華民族優秀傳統道德的精神定力。燃燒自己、照亮別人的人生價值取向,仍然是我們所追求的崇高境界,永遠是一種奮發向上、凝聚社會的道德力量。

在觀看完《遲開的玫瑰》後,中共陝西省委常委、宣傳部長馬中平心情很激動,他在接見演職人員的講話中說,這部戲不愧是一部優秀的作品,是弘揚主鏇律的好作品,不愧是對青年學子和未成年人進行思想道德教育的好教材。

他說,一是這部作品反映的是我們身邊的事,是老百姓的事,是實實在在的事;二是李梅塑造了喬雪梅這樣一位崇高的大姐形象,她勤勞、善良、忍耐,充滿了愛心;三是傳統不一定陳舊,要大力弘揚中華民族的傳統美德。

《遲》劇上演以來,得到了社會各界觀眾的好評,榮獲文化部“文華大獎”、中國藝術節大獎、中宣部“五個一工程獎”、曹禺戲劇獎?優秀劇目獎、中國人口文化進步獎金獎、“中國曹禺戲劇文學獎”。

2005年,《遲》劇榮獲“2004-2005年度國家舞台藝術精品工程”提名獎,並滾動進入2005-2006年度初選劇目。國家舞台藝術精品工程是一項具有開創性的重大文化建設項目,主要是選擇和扶植能叫得響、傳得開、留得住的、代表中國舞台藝術最高水準的舞台藝術精品,以此帶動全國藝術創作沿著良性軌道循環。這個宗旨本身就是對急功近利之風的一個扭轉,也是對樹立精品意識、實施精品戰略的導向和引領。

《遲》劇從提名、初選到衝刺,經歷了一個艱苦的錘鍊過程,他們相信高峰就在前面,召喚著堅忍不拔的跋涉者。前年精品衝刺落榜時,省委常委、宣傳部長馬中平當即打來電話,要他們沉住氣。他說落榜說明我們還有距離,還需要再努力,再精益求精,並安慰大家不要泄氣。在向精品工程衝刺的舞台周圍,從省領導到上級主管部門領導,都多次親臨劇組,觀看演出並指導加工修改。省文化廳長秦天行,甚至為一句台詞的修改,一天給陳彥院長發過6次信息。

2006年11月28日,特大喜訊從北京傳來,《遲開的玫瑰》在“2005-2006年度國家舞台藝術精品工程”評選中一舉奪魁,榮登十大精品劇目榜首的寶座。

相關評論

當年“玫瑰”破土時

“玫瑰”並不是憑空生就。1998年盛夏,陳彥擔任省戲曲研究院青年團團長已近一年,繁忙的行政事務之餘,他終於下決心要弄一部大作品了。

滿懷信心搞出了一部名為《立交橋下》的劇本,誰知初稿出來,反應平平,陳彥於是痛定思痛,“自我封殺”,乾脆重塑人物,另起爐灶,苦戰兩月後,一枝“玫瑰”悄然浮出水面。編劇陳彥說:“想在經濟車輪高速運行中,看看普通人在生活重負之下的呻吟、抗爭與奮進。”故事並不離奇,但主人公犧牲自己、拯救別人的精神,讓他越想越感動,還未動筆,陳彥已飽含熱淚。

但劇本寫完後,陳彥猶豫了,喬雪梅這種犧牲精神在今天還有沒有存在的必要?她的作為沒有站在時代前沿的改革家們來得直接,但支撐這個社會大廈的絕大多數,不正是這些默默無聞地支持、推動著更多實現了自我價值的時代弄潮兒的普通人嗎?後來,拿著這個本子,陳彥遍求專家論證,還赴京討教,一再修改後,搬上了舞台。1999年元月,西安首演,一炮而紅,當年3月起開始在西安70多所高校巡演。至今,已在省內外演出400餘場。這個平凡人家的平常故事,贏得了極大歡迎和認可。

“玫瑰”也須經風雨

這枝“玫瑰”搖曳問世後,並非一片贊聲,而是出現了一些質疑與責難,有些批評意見還非常尖銳。帶著這些困惑,陳彥赴京座談,雖然在京座談時的贊成票並不多,但著名文藝理論家康式昭慧眼識珠,“此劇視角之新,內涵之深邃,精神核反應之大,為全國近年來現代戲創作之罕見,它對目前社會上比較混亂的利己主義、個人至上的價值觀,具有反潮流意義”。後來,《遲》劇首度衝刺“國家舞台藝術精品工程”失利後,省委常委、省委宣傳部部長馬中平給陳彥打來電話,要大家沉住氣,“落榜說明我們還有距離,還要再努力,再精益求精”。回顧《遲》劇,每一次重大修改,每一次新的突破,都凝結著所有人員的智慧與汗水。僅僅為了一句台詞的修改,省文化廳廳長秦天行,曾一天之內給陳彥發過6次簡訊。“在這裡,我要向站在我身後的藝術大廈的施工群體,致以深深的謝意!”陳彥說。

期待“玫瑰”香更濃

“玫瑰”綻放以來,受到了各界觀眾的關愛,既有普通幹部、農民、大學生,也有兩度觀看並給予高度評價的中央政治局委員、書記處書記、中宣部部長劉雲山,國家文化部部長孫家正等。而《遲》劇創演近十年,陝西省委、省政府更是對該劇始終給予了熱情關注,省委書記李建國曾兩次觀看《遲》劇,勉勵省戲曲研究院打磨時要“藝不驚人死不休”。這些關注的人們,伸出了一隻只大手,一起呵護著這枝在劇壇爭芳吐艷的“玫瑰”。《遲》劇已實現了陝西在“國家舞台藝術精品工程”評選中零的突破,也已於去年拉啟了新一輪百場巡演的大幕。伴隨著《遲》劇的聲名日隆,伴隨著列入“國家舞台藝術精品工程”後,在藝術上的不斷調整,我們祝願它的芳香,能飄向更遠的地方,為更多的人們所喜聞樂道……

榮譽

該劇成功入圍2004-2005年度國家舞台藝術精品工程30台初選劇目,並榮獲2005-2006年度“國家舞台藝術精品工程”十大精品劇目第一名。

自1998年問世至今,已演出400多場,觀眾累計達百萬人次,並榮獲“文華大獎”、“中國藝術節大獎”、“五個一工程獎”、“中國戲劇節優秀劇目獎”、“曹禺戲劇文學獎”、“中國人口文化獎”金獎等多項國家級大獎,近10年的輝煌歷程彰顯並詮釋了它強大的生命張力。

業界反應

《遲》劇問世至今,一直受到了文藝界廣泛、密切地關注,陳忠實、賈平凹、肖雲儒、孫豹隱等著名作家、評論家,也就該劇各抒己見。

陳忠實:各民族皆有“大姐精神”

《遲》劇我看過兩次,每一次都是很自然地沉浸其中,每一次也都抑止不住熱淚涌流,根本無法保持觀賞者的純粹娛樂或事不關己的理性狀態。喬雪梅的精神取向和道德內涵,是我們民族傳統的美德,然而又不局限於傳統,更不僅僅局限於我們這個民族。喬雪梅的精神人格和道德規範,是所有民族都推崇著神聖著的,是各個民族共通的一種不需語言溝通的東西,可以說各民族都有各自的“大姐精神”。

賈平凹:脊樑式的人物,支柱性的精神

看過戲,能感受到喬雪梅的善良、大愛、沉厚、志向與奉獻,從她身上,你能感受到土地的奉獻、民族的志氣,感受到脊樑式的人物、支柱性的精神,對於一個家庭,一個社區、一個民族至關重要的作用。看這個戲,也讓我聯想到自己走過的路,多少人就像“大姐”一樣,有過類似的經歷和心境啊,戲演到這裡,怎么能不感動人呢?

肖雲儒:《遲》劇的一幕幕使我們深入平凡

作為國家舞台藝術精品工程的評審,我深知獲取精品劇目的艱難。《遲》劇的成功,對我們意味著什麼?我想,它意味著現實主義藝術有了現代精神的熔冶,將會獲得強大的生命力。《遲》劇致力於打開人的心靈和感情,凝聚生活中最富詩性的東西,發掘底層民眾身上的高大、弱勢群體心中的剛強,具有鮮明的現代感和平民感,《遲》劇的一幕幕使我們親近平凡,深入平凡,在深入中受到崇高的強烈衝擊。

孫豹隱:貼近民眾,回應時代

戲劇要走出陰影,重獲生機,就不能不尋求新的蹊徑,用嶄新的藝術實踐來作出回答,《遲》劇就是這種回答的一種嘗試,以與普通大眾的命運息息相關的平凡生活為底蘊,描繪出一幅濃郁斑斕的時代畫卷。貼近民眾,回應時代,作品引發了轟動效應,那真是情理中事。

盤點中國著名曲目

| 中國戲曲主要是由民間歌舞、說唱和滑稽戲三種不同藝術形式綜合而成。它由文學、音樂、舞蹈、美術、武術、雜技以及表演藝術綜合而成,約有三百六十多個種類。比較著名的戲曲種類有:京劇、崑曲、越劇、豫劇、粵劇、川劇、秦腔、評劇、晉劇、漢劇、河北梆子、湘劇、黃梅戲、湖南花鼓戲等。 |