簡介

《荒原》

《荒原》《荒原》是現代英美詩歌的里程碑,是象徵主義文學中最有代表性的作品,是托馬斯·艾略特(1888-1965)的成名作和影響最深遠的作品,表達了西方一代人精神上的幻滅,被認為是西方現代文學中具有劃時代意義的作品。1948年因“革新現代詩,功績卓著的先驅”,獲諾貝爾文學獎。

作者概述

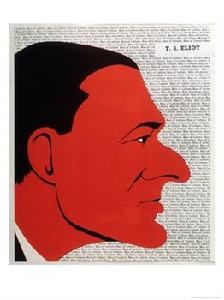

艾略特

艾略特托馬斯·艾略特,英國著名現代派詩人和文藝評論家,是英國20世紀影響最大的詩人。他出生於美國密蘇里州聖路易斯。祖父是牧師,曾任大學校長。父親經商,母親是詩人,寫過宗教詩歌。艾略特曾在哈佛大學學習哲學和比較文學,接觸過梵文和東方文化,對黑格爾派的哲學家頗感興趣,也曾受法國象徵主義文學的影響。1914年,艾略特結識了美國詩人龐德。第一次世界大戰爆發後,他來到英國,並定居倫敦,先後做過教師和銀行職員等。1922年創辦文學評論季刊《標準》,任主編至1939年。1927年加入英國籍。艾略特認為自己在政治上是保皇黨,宗教上是英國天主教徒,文學上是古典主義者。著有詩集《普魯弗洛克及其它觀察到的事物》、《詩選》、《四個四重奏》等。

評價

艾略特

艾略特《荒原》是20世紀西方文學里一部劃時代的作品,是現代派詩歌的里程碑,也是艾略特的成名作。全詩極少用韻,大多是有節奏的自由體,語言變化多端,在技巧上是一個大突破。最初刊登於《標準》季刊時,因為詩歌語言問題頗受批評,其後艾略特增加了註解,一些評論者又加上了詮釋,使得詩歌的意義基本能為讀者理解。

第一次世界大戰殘酷的廝殺和爭奪,其野蠻性和破壞性徹底摧毀了西方人傳統的基督教義、生活價值觀念和道德準則。《荒原》就是有感於此而寫成的。艾略特將現代文化形容為荒蕪貧瘠乾渴的荒野,他描寫了處於精神和文化危機中的現代社會以及從現代社會中尋求到的支離破碎的經驗和相對穩定的文化遺產的衝突。在詩歌中他運用了大量的典故,從莎士比亞,到但丁、波特萊爾、華格納等。還引用了佛經、民歌以及許多人類學家的作品。他把各種意象進行了對比排列:過去的高貴和現代的腐爛,遠期和近期的文明,去呼喚一個複雜焦灼而又脆弱的現代靈魂。《荒原》是一部尋求精神家園的作品。

他憤世嫉俗、借古諷今,對戰後西方文明的衰落、道德的淪喪、人們信仰的喪失以及精神的死亡等等做了深刻的揭露;對百無聊賴、庸俗麻木的人們發出振聾發聵的吶喊,召喚人們從荒原中看到新生和復活的希望。詩人期望人們恪守“舍予、同情、控制”的基督教義並以此來拯救人慾橫流、混亂不堪、日漸沉淪的世界,重新建立新的準則和秩序。

究竟什麼是荒原?人類一步步走向絕境,這種“絕望”是由他們的生活方式、道德準則和價值觀念造成的,從19世紀開始感受到的世紀末的頹廢,當然是西方的、伴隨著工業化和商業化而來的和啟蒙神話破滅的對整個精神文明的幻滅感,人們只有充分認識到世界死一般的存在,才能超越它,才有可能建立新的準則和秩序。艾略特想要表達的荒原就是舊的世紀已經死去而新的世紀尚未誕生的階段,或是說一個新的意義系統、信念尚未誕生時的一種狀態。荒原可以說是神性消失後人類生活本身那種貧乏的、無聊的狀況。“荒原”是最富20世紀特徵的意象之一。

艾略特自己表示,《荒原》的標題、構局以及許多零散的意象都受到了傑西·L·魏斯登討論聖杯傳說的著作《從儀式到傳奇》的啟發,借用了其中關於聖杯拯救瀕臨死亡和枯竭的土地的故事。同時人類學家弗雷澤的《金枝》也對《荒原》產生了很深刻的影響。《金枝》從人類學的角度論述了遠古的人類如何藉助巫術和宗教圖騰的力量使人類在與殘酷的大自然的鬥爭中生存了下來,並使人類在精神上有所依託,擺脫了苦難。《荒原》就借用了其中為死者超渡亡魂,使其死而復生的宗教儀式,作為詩歌中的一個重要神話,表達人類戰勝死亡的精神支柱。由此可見,一部偉大的作品總是富於時代意義的,在接受時代影響的同時也表達了時代。

作為一戰後表現文化危機的里程碑式的作品,艾略特在這首詩歌中採用的對精神的內視,以及形式創新成為後來現代詩人們的典型特徵。在詩歌中,他擯棄了直來直去的寫法,採用了突然的斷句並在此加入一些完全迥異的場景的介紹或者解釋,那些精確而又讓人驚奇的意象,以及突然的斷句都暗示了現代文化的不完整性。獨特的語言風格對美國現代詩歌產生了巨大的影響。同時《荒原》還極大地影響了中國20世紀三四十年代的現代派詩歌,溫源寧、卞之琳、葉公超等詩人在當時詩歌創作上都或多或少地帶有艾略特的影子。

分析

艾略特

艾略特全詩分5章。在第一章《死者葬儀》里,詩人以荒原象徵戰後的歐洲文明,它需要水的滋潤,需要春天,需要生命,而現實則充滿了庸俗和低級的慾念,既不生也不死。第二章《對弈》對照上流社會婦女和酒吧間裡下層男女市民的生活,顯得同樣低級和毫無意義。第三章《火誡》寫情慾之火造成的庸俗猥褻,空虛而無真實的愛。第四章《水裡的死亡》最短,暗示死是不可避免的,人們渴望的生命之水也拯救不了人類。第五章《雷霆的話》又回到歐洲是一片乾旱的荒原這一主題,但對革命浪潮又感到恐懼,宣揚宗教的“給予、同情、克制”。艾略特利用人類學關於神話傳說的研究成果,大量引用或更動歐洲文學中的情節、典故和名句,用六種語言,以鮮明的形象並借暗示和聯想、嚴密的結構,構成一部思想和情調一致的完整詩篇。

《荒原》詩的開頭幾句借鑑了喬叟《坎特伯雷故事集》序詩中最開頭的幾行詩:“當四月的甘露滲透了三月枯竭的根須,沐灌了絲絲莖絡,觸動了生機,使枝頭湧現出花蕾。”四月是人間最美好的季節,然而艾略特的筆下,四月是最無望的季節。

“四月是最殘酷的月份,在死地上養育出丁香,攪混了回憶和欲望,用春雨驚醒遲鈍的根。冬天使我們溫暖,用健忘的雪把大地覆蓋,用乾癟的根莖餵養微弱的生命。”

《荒原》中多處描繪生活在廢墟中,喪失信仰的芸芸眾生的精神狀態。“山那邊是座什麼城市,在紫色的暮氣中開裂,重建,爆炸,尖塔倒傾,耶路撒冷、雅典、亞歷山大、維也納、倫敦,虛幻。”這些曾經馳名世界的歷史文化名城如今卻被工業化商業化的社會的污濁和瘴氣的侵蝕而失去了往日的神聖和光彩,只有混亂留存,而芸芸眾生在遭受戰爭劫難後已徹底喪失了信仰。詩人感嘆說:“虛幻的城市,冬晨的棕色煙霧下,人群涌過倫敦橋,那么多人,我想不到死神毀了那么多人,時而吐出短促的嘆息,每個人眼睛看定腳前,鐘敲九點,最後的一聲死氣沉沉。”

艾略特在詩中用大量的筆墨描寫瀕臨死亡的一幕幕場景,然而他並非在宣告世界的末日。他想告訴人們信仰的喪失、精神的死亡是多么的可怕。他通過一系列自然界的意象表現出自己對世界的焦慮和擔憂。在這茫茫漠漠的“荒原”,“這裡沒有水,只有岩石”,“什麼樹枝從石頭垃圾中長出”,“那裡赤日炎炎,死樹下沒有蔭涼,蟲鳴不讓人輕鬆,乾石頭上沒有淙淙泉音”。一切都令人感到燥熱、煩悶、焦慮和不安。“河的帳篷已破;樹葉臨終的手指揪緊著,陷入潮濕的河岸。”“恆河乾癟了,萎軟的葉子在等著雨。”詩人通過這些富有象徵意蘊的自然界意象來表現枯竭的荒原,這與前面現實世界人們精神上的荒原相互呼應。

世界是輪迴的,生命也是生生不息的,“去年你在花園裡種下的屍體開始抽芽了嗎?今年能開花嗎?來的突然的寒霜沒有凍毀它的床嗎”?觸目驚心的意象帶給人極大的震撼,也帶給人春雷般的轟鳴。

水是萬物生長不可缺少的要素,它滋潤大地,養育生命,帶來生機。儘管荒原淒涼、鬱悶、枯燥無力,但是詩人在詩中最後一節,仍然對未來充滿了渴望:“春雷在遙遠的山那邊迴蕩”,“烏雲在遠方,在喜馬萬特山聚集”,“電光一閃,然後一陣潮濕的風帶來了雨”。那雷霆的三聲炸響就是現代精神世界復甦的希望,那代表生命源泉的雨水,使荒原透出了生機和光明,使生命復甦、精神復活、春回大地。

內容概要

《荒原》插圖

《荒原》插圖《荒原》是現代英美詩歌的里程碑,是象徵主義文學中最有代表性的作品,是艾略特的成名作和影響最深遠的作品。

第一章《死者的葬儀》,將西方社會描繪為萬物蕭瑟,生機寂滅的荒原。起首幾句便流露出詩人深深的痛苦和無盡的失望和悲哀。春天原本該萬物復甦,生意盎然,而在詩人的筆下,現代文明的象徵―――倫敦卻是一片枯萎的荒原。在這沒有生氣的棲息之所,人不生不死,雖生猶死,心中唯有幻滅和絕望,眼前的世界只泛濫著海一樣的情慾。在這令人窒息的現實中充斥著庸俗卑下的人慾,死亡的陰雲濃濃地罩在了西方世界的上空,人們在渾渾噩噩之中走向死亡。詩人把現實社會比作地獄,現代人視為沒有靈魂的幽靈。

第二章《對弈》。用維吉爾的《伊尼特》、奧維德的《變形記》和莎士比亞的《安東尼與克里奧佩特拉》這些作品中描寫的上流社會男女的淫慾和罪惡與現實低層社會卑鄙齷齪的肉體交易疊映,突出表現精神枯萎,道德墮落的現代生活。物別是《變形記》中翡綠眉拉被國王鐵盧歐斯強姦殺死後變為鶯夜=典故的引用,自然有力地表達了詩歌深刻的主題。對弈即爭鬥,象徵現代人的勾心鬥角,用古代的暴行和現代的罪惡相比較。艾略特認為,現代人重複著古代的人罪惡,世界放縱獸慾,人們成了喪失人性的行屍走肉,說他們“是在老鼠窩裡,在那裡死人連自己的骨頭都丟得精光。”

第三章《火誡》。表現倫敦這現代荒原上庸俗、骯髒、罪惡的生活:聖潔的教堂讚歌中,世界重複著鐵盧的獸行;明亮的月光下,母女登倆幹著賣淫行徑;昏黃的濃霧中,商人為金錢而奔走;精神空虛的青年男女在苟合中打發光陰;人們尋歡作樂後留下的濁物漂浮在昔日詩意盎然的泰晤土河。在詩人看來,情慾之火毀滅了人性也毀滅了大自然,造成了這個“烏有和烏有聯結在一起的現實”。他向佛陀籲請,要讓焚燒物的火來掃盡情慾,拯救人類:“燒啊燒啊燒啊燒啊/主啊你把我拯拔出來/主啊你拯拔/燒啊”。

第四章《水裡的死亡》。通共只有10行,行行都是含義深刻的象徵,有人說它象徵的內容抵得過但丁的一部《煉獄》。人在慾海中死去,死去後忘掉生前的一切,讓他靜靜地在死亡的慾海中反思。艾略特筆下的海既是情慾的象徵,它奪去了人的生命,又是煉獄,它讓人認清自己生前的罪惡。實際上艾略特是要現代人正視自己的罪惡,洗涮自己的靈魂。

第五章《雷霆的話》。重新回到歐洲是一片乾旱的荒原這一主題。詩的起首用耶穌被釘死在十字架上來象徵信仰、理想、崇高的精神追求在歐洲大地上消失,詩人認為,從此歐洲便成了一片可怖的荒原。人們渴望著活命的水,盼望著救世主的出現,盼望著世界的復甦,靈魂的再造。他用《聖經》的典故寫了耶穌復活後的身影。然而基督並未重臨,卻聽見了驚天動地的聲巨響―――革命的象徵。艾略特把社會主義革命視為人類的一場災難。最後,詩人借雷霆的話告誡人們:要施捨、同情、克制、皈依宗教,這樣大地才會復甦,人們才分擺脫不死不活的處境獲得永久的寧靜。

枯萎的荒原―――庸俗醜惡、雖生猶死的人們―――復活的希望,作為一條主線貫穿了全詩陰冷朦朧的畫面,深刻地表現了人慾橫渡、精神墮落、道德淪喪、生活卑劣猥瑣、醜惡黑暗的西方社會的本來面貌,傳達出第一次世界大戰後西方人對世界、對現實的厭惡、普遍的失望情緒和幻滅感,表現了一代人的精神病態和精神危機,從而否定了現代西方文明。同時,詩歌把西方社會的墮落歸之於人的“原罪”,把恢復宗教精神當作拯救西方世界,拯救現代人的靈丹妙藥,反映出艾略特思想上的保守和反動。

《荒原》在藝術上的成就超過現代派的其他詩作,是一首具有借鑑價值,值得認得認真研究的傑作。這首抒情長詩風格多樣,表現手法不拘一格,柔和了象徵主義、意象主義和玄學派的一些特點。詩中陳述與詠嘆,抒情與諷刺,描繪與警句,莊嚴典雅的詩句、滑稽可哂的市井俗語,交織穿插為五彩繽紛的景象。大量的典故(作者引用36個作家、56部作品和6種外文)、比喻、暗示、聯想、對應等象徵主義手法及意象疊加,時空交錯等現代詩歌表現手段,詩人用來得心應手。他甚至大膽採用了象徵里套象徵、神話裡面套神話、神話和現實交錯、古與今雜柔、虛與實融匯的手法,使得詩歌高度的抽象化、哲理化有機地統一起來,極大地豐富了詩歌的表現手段,拓展了詩歌的思想內容。

《荒原》在藝術表現上的不足是用典故太多,且想像、聯想和暗示都帶有很大的隨意性,造成詩歌澀難解,使一般讀者望而卻步。若無艾略特自己加上的50多條註解,許多地方都無法懂得。

作為西方現代主義的第一個流派,後期象徵主義對文學的發展是有獨特貢獻的。它在藝術上的創造、開拓所到得的成功經驗,豐富了詩歌的表現手段,增強了詩歌的藝術感染力,影響了現代主義的各個流派;象徵主義作家著力表現內心世界,也是對文學領域的拓展。但是,象徵主義在藝術上過分追求表現形式而造成的神秘晦澀與內容上表現出來的悲觀主義、宗教神秘主義和反動倒退的社會主張則是應當否定的。