基本信息

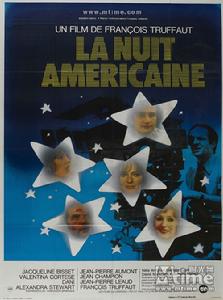

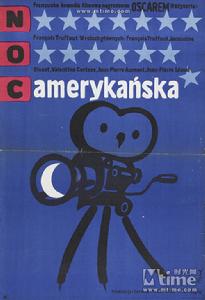

日以繼夜La Nuit Americaine (1973)

日以繼夜La Nuit Americaine (1973)日以繼夜LaNuitAmericaine(1973)

更多外文片名:Nuitaméricaine,La

DayforNight

Effettonotte

混音:單聲道

級別:

Australia:PG/Sweden:Btl/Argentina:13/Finland:S

/UK:PG/USA:PG/WestGermany:12/Chile:14

拍攝日期:1972年9月26日-1972年11月15日

攝製格式:35mm

洗印格式:35mm

劇情

特呂弗將影片的劇情與演員們的日常生活巧妙結合起來,企圖打破演員固有的思維方式,從而達到戲如人生、人生如戲的境界。片中女主角正試著從情緒崩潰中復原;另一位演員醉倒在片場;工會人員威脅走人;這部片子必須趕在保險有效期間內拍完;但參與演出的貓咪走位就是有問題…… 拍攝電影時遇到這眾多問題,電影還拍得下去嗎?在本片中,大導演特呂弗親自飾演導演一角,他帶著一組工作人員在法國尼斯拍攝一部古裝文藝片《遇見帕米拉》,結果幕前幕後發生了不少趣味盎然的事件,好不容易才能將全片殺青。

演職員表

日以繼夜La Nuit Americaine (1973)

日以繼夜La Nuit Americaine (1973)編劇Writer:

弗朗索瓦·特呂弗FrancoisTruffaut

Jean-LouisRichard

SuzanneSchiffman

演員Actor:

Jean-PierreLéaud讓-皮埃爾·利奧德Jean-PierreLéaud....Alphonse(asJean-PierreLeaud)

JacquelineBisset傑奎琳·比塞特

ValentinaCortese瓦倫蒂娜·格特斯

FrancoisTruffaut弗朗索瓦·特呂弗

NathalieBaye納塔莉·貝伊NathalieBaye....joelle

Dani....Liliane

AlexandraStewart亞歷山德拉·斯圖爾特AlexandraStewart....Stacey

Jean-PierreAumont讓-皮埃爾·奧蒙特Jean-PierreAumont....Alexandr

GeorgesDelerue佐治·狄奈許GeorgesDelerue....Georgesthecomposer(voice)(uncredited)

GrahamGreene格雷厄姆·格林GrahamGreene....EnglishInsuranceBroker(uncredited)

MariePoitevin....Woman(uncredited)

ChristopheVesque....BoywithCaneinDreamSequence(uncredited)

製作人Producedby:

MarcelBerbert....producer

製作發行

製作公司:

1.LesFilmsduCarrosse[法國]

2.PIC

3.PECF[法國]

發行公司:

1. 華納兄弟公司 [美國](USA)(subtitled)

2.WarnerHomeVídeo[巴西](2003)(Brazil)(DVD)

上映日期

香港HongKong2003年11月16日......(re-release)

香港HongKong1974年5月17日

法國France1973年5月14日......(CannesFilmFestival)

法國France1973年5月24日

美國USA1973年9月7日

芬蘭Finland1973年9月14日

西德WestGermany1973年9月21日

美國USA1973年10月1日......(NewYorkFilmFestival)

瑞典Sweden1973年10月3日

美國USA1973年10月24日......(SanFranciscoFilmFestival)

丹麥Denmark1974年2月24日

東德EastGermany1975年9月26日

波蘭Poland2001年10月11日......(WarsawFilmFestival)

荷蘭Netherlands2002年1月24日......(InternationalFilmFestivalRotterdam)

希臘Greece2003年6月27日

幕後花絮

日以繼夜La Nuit Americaine (1973)

日以繼夜La Nuit Americaine (1973)在布努艾爾的《資產階級的審慎魅力》之後拿走奧斯卡獎最佳外語片的就是特呂弗的這部《日以作夜》(LaNuitAméricaine,1973)。這部電影的原名是一個專業術語,指美國人經常在大白天利用濾光鏡拍夜景,天空透過濾鏡呈深藍色…,這種在白天而不在晚上拍夜景的方法就叫作美國之夜(NUITAMERICAINE)。

特呂弗在拍攝《日以作夜》之間充分發揮了他對即興創作的愛好。在拍攝過程中演員不用對台詞死記硬背,據說他的演員們也已經習慣了在拍攝前一天晚上才讀到台詞;其次,那些認識特呂弗的人已經習慣於從跟他的談話中引用言詞;最後,拍攝工作越向前推進,時間與財務方面越緊張,電影的製作就變得越來越即興化。

《日以作夜》又被翻譯成《戲中戲》,有趣的是如果將特呂弗拍攝影片本身也算進去的話,那么這部電影就變成了三個套層空間——拍攝《日以作夜》的特呂弗、拍攝電影的導演、電影股市。因為拍攝期短間,特呂弗愛上了扮演迎茱麗的女主演雅克琳·比塞特(JacquelineBisset),顯然特呂弗並沒有將這段插曲放入故事中,而讓比塞特與男主演雷奧發生了一場閃電般的一夜情。電影中的失控是假,而現實中的失控才是真實。現實與電影到底哪個更精彩?

這部電影是獻給Gish姐妹的(LillianGishandDorothyGish)

《日以作夜》與《狂人夏洛特》madwomanofChaillot用的是同樣的工作室甚至還有些同樣的布景。

幕後製作

《美國之夜》

《美國之夜》1974年,弗朗索瓦•特呂弗執導的影片《美國之夜》一舉獲得了奧斯卡最佳外語片獎,但影片卻並未迎來“新浪潮”夥伴們的興奮,“《美國之夜》事件”就此發生,戈達爾對特呂弗突然發起了攻擊,兩個人正式決裂,由此特呂弗進入了自己電影生涯中最矛盾、最自我懷疑的時期。

1954年,特呂弗發表了一篇著名的文章《Unecertainetendanceducinémafraçais法國電影的某種趨勢》,文章措詞激烈,打擊面大,並在巴黎評論界掀起軒然大波,從此這個年僅二十二歲的“小無賴”以“右派知識分子槍手”的身份登上了文化舞台,在論戰中,特呂弗的文章儘管缺乏理性,充滿主觀臆斷,但其參與論戰的真正激情,則來源於他對電影的迷戀,而不是政治傾向,他的“親美反法”觀點,雖然被認為是“右派分子的投槍匕首”,但其更是當時民間影迷文化的代表,這場論戰的最終結果,使大量以觀看電影起家的“影迷”人獲取了話語權,並在文化界贏得了地位;1959年,特呂弗的影片《四百擊》在坎城電影節上獲得了最佳導演獎,各大媒體開始用“新浪潮”這個詞來描述法國的這次新電影運動,但1960年,“新浪潮”就遭到媒體的聲討,他們的影片均遭到商業上的失敗,人們開始發表文章抨擊“新浪潮”給法國帶來的市場逆流和負面影響,就在這個聲討四起、危機四伏的時侯,特呂弗沒有選擇像夏布洛爾和羅麥爾那樣沉默,他主動承擔起“新浪潮”的名義,對那些文章予以反擊,在腹背受敵的文化格局中,主動成為了“新浪潮精神”的捍衛者和闡釋者;由於當時新浪潮導演普遍受到製片商的懷疑,特呂弗的新片《朱爾與吉姆》一度陷入投資危機,他甚至想中途放棄,但在讓娜莫羅等人的支持下,特呂弗還是用精簡的成本完成了影片的拍攝,這時的特呂弗承受著巨大的壓力,他預感到自己將面臨空前的失敗,但影片一經上映卻隨即受到讓雷諾瓦等大導演的讚賞,其實影片從風格上講,已經不是百分之百的“新浪潮”作者電影,他已經回歸到了他曾批判的“優質電影”里,影片在輿論界迅速扭轉了局面,人們交口稱讚,將影片稱之為“第一部真正的新浪潮電影。”

1968年2月,由於文化部長安德烈馬爾羅使用行政權力干預電影資料館改制,特呂弗等人義無反顧地參與了“捍衛朗格盧瓦”的運動,在五月的坎城電影節上,特呂弗聯絡阿蘭雷乃、克洛德勒魯什等導演在坎城舉行一場捍衛電影資料館的新聞發布會,同時成立了“法國電影一般狀態委員會”,在與會眾多導演、評審的支持下,戈達爾建議占領電影宮,特呂弗帶領青年導演們登上舞台,宣布電影節中止,結果與電影節組織者在舞台上發生劇烈衝突,導致坎城電影節歷史性地流產;此後的特呂弗開始遠離政治運動,想當年,特呂弗曾在狹小的會客廳里高談闊論,而那時的戈達爾卻象一個聽客,很少說話,特呂弗雖然是他們之中年紀最小的一位,但卻成為了這個團伙的核心人物,他因參加論戰而名聲大噪,但此時的戈達爾卻非常聰明而且很會裝算,在“新浪潮”的十年間,他們的關係是最“鐵”的,但友誼對戈達爾來說也只有一個意義,尋求他人的幫助,他那不可掩飾的小心眼兒在那時就已經有了,在“五月風暴”煙消雲散後,他們因為各自的立場而分道揚鑣,戈達爾把電影搬到了他的政治領地,而特呂弗則固守在自己所熱愛的電影陣地,兩年內拍了四部作品,影片《美國之夜》的成功,使戈達爾的不滿最終爆發,他嘲諷特呂弗是“上午的商人,下午的詩人”,兩個人公開決裂。

在整個七十年代,特呂弗沒有正面回復任何一個朋友的嘲諷和批評,也從未離開過電影,他始終堅守著一個“電影人”的準則,不浪費製片人的錢,堅持中、小規模的拍攝,拒絕承認自己是藝術家,從不放棄觀眾,不批評電影同行和合作者,拒絕做任何電影節的評審,不在任何政府機構和文化機構任職,甚至拒絕做法國電影資料館館長,特呂弗後半生唯一的政治經歷依然與他天生俱來的影迷色彩有關,他做了三年法國電影俱樂部協會的會長,為繼續發展影迷文化而工作,電影是他“逃避現實的避難所”;1980年,戈達爾曾主動向特呂弗伸出了和解之手,他以影片《Sauvequipeutlavie挽救生活》表現了他對主流電影體制的回歸,並寫信給特呂弗以及夏布洛爾和里維特,邀請他們到瑞士會面,他說:“難道我們之間真的不能進行一次‘交談’嗎?到底有什麼分歧嗎?我非常想聽到你們談論我們電影的真實聲音”,但這次,特呂弗卻破壞了他們生前最後一次和解的機會,他還回信建議戈達爾拍一部自傳電影,名字就叫“一堆屎就是一堆屎”,此時的特呂弗已今非昔比,他正因為影片《LeDerniermétro最後一班捷運》而被法國文化界所簇擁,影片一舉獲得十項凱撒獎,創造了凱撒獎歷史上得獎最多的紀錄,至今也無人打破,其實影片真實的反映了政治和藝術的真正含義,影片中的戰爭背景和那個狹小的劇院,就是特呂弗深陷其中的政治和藝術,雖然他那激情年代已經遠去,但他還是希望象影片中的女主人翁一樣,同時舉起丈夫和情人的手。

導演簡介

弗朗索瓦•特呂弗

弗朗索瓦•特呂弗弗朗索瓦•特呂弗FrancoisTruffaut

男,生於1932年2月6日,法國巴黎

逝世於1984年10月21日(法國Hauts-de-Seine,腦瘤)

星座:水瓶座

法國導演。從小酷愛文學和電影,15歲在巴黎發起電影俱樂部。1953年進入法國農業部電影處,後在《電影手冊》和《藝術》雜誌任編輯和撰稿人,成為著名影評家。《論法國電影的某種傾向》(1954)被視為新浪潮運動的綱領與宣言;《法國電影在虛假中死去》(1957)預告了“第一人稱”影片的到來。

他的電影名作有《四百擊》、《朱爾與吉姆》、《日以繼夜》、《阿黛爾•雨果的故事》、《最後一班捷運》、《隔牆花》等。特呂弗終身難忘他的童年生活,早年的坎坷經歷,被他一遍遍用非常真切自然,而又十分憂鬱的影象形式再現出來。這些電影作品呈現了一個叛逆傳統、反抗次序的電影藝術家,以及他的心路歷程。跟別的新浪潮導演相比,特呂弗避免了政治化傾向,風格雅俗共賞,顯示出雷諾瓦等人的影響。他欣賞的好萊塢影人包括希區柯克、霍克斯、約翰•福特和奧遜•威爾斯。他認為電影應該模仿生活,但比真實生活更浪漫化。在某些作品中他也會亮相在銀幕上擔任演員。

主演介紹

讓-皮埃爾•利奧德

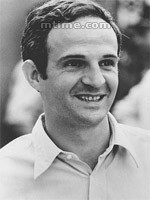

讓-皮埃爾•利奧德讓-皮埃爾•利奧德 Jean-PierreLéaud

男,生於1944年5月28日,法國巴黎

星座:雙子座

讓-皮埃爾•利奧德當然不會受所有人的歡迎,但這並不妨礙這個名字在影史上的重要位置。作為一個演員,他受到的歡迎和厭惡多數是出於同一個原因:他是那種導演放心讓他自由發揮的人,在使一部分觀眾不爽的同時卻迷倒了其他的觀眾。同樣顯而易見的是他個性化的特點:非常有特點的談吐,以及標誌性的將手指穿過長發的動作。無論你對他怎么看,這些都將給你留下難以磨滅的印象,將他從其他演員中區別開來。

作為女演員JacquelinePierreux和編劇兼副導演皮埃爾•利奧德的兒子,讓-皮埃爾很早的時候就開始在電影中扮演角色。他第一次做演員是在經驗豐富的導演GeorgesLampin的影片"laTour,prendsgarde!"(1957)中扮演一個小角色,當時他13歲。一年後,14歲的他在報紙上看到了一份尋找年輕演員扮演一個問題少年AntoineDoinel的廣告,這份廣告是由弗朗索瓦•特呂弗刊發的,當然,這部電影正是他的處女作《四百下》。讓-皮埃爾以自己清水芙蓉般自然而又極其天才的氣質從數百名競爭者中脫穎而出,成為了該片的主演——以及接下來的四部特呂弗自傳體電影,包括1978年的終結篇《愛情長跑》。

特呂弗幫助他認識了新浪潮中的其他明星,尤其是讓-呂克•戈達爾——他參加了戈達爾的八部電影以及一部電視電影,逐漸的成為了他們的標誌。

出於對自己表演才能的不自信,他也曾打算改行做導演(實際上只做過一次)或者做特呂弗、戈達爾等人的副手,但是作為特呂弗在電影中的替身,以及左派電影的代言人形象最終鼓勵他堅持了下來。戈達爾的《男性女性》(1966)使他在當年柏林電影節上獲得了影帝稱號。

作為一名激進的左派份子,他不僅和國內導演合作,也參加了大量的國外左派導演的電影,包括義大利帕索里尼的《豬圈》(1968),波蘭的史可里姆夫斯基的"Dialog20-40-60"(1968),巴西CarlosDiegues的"Osherdeiros"(1970),沙•格勞貝爾的《七首雄獅》(1971)。貝托魯奇也曾在電影《巴黎最後的探戈》中啟用他與白蘭度對戲(後者太敬畏他以至於不能與他一起表演)。

在JeanEustache經典的法式藝術電影的《母親與娼妓》中做了精湛演出之後,讓-皮埃爾忙碌的拍攝生涯結束了。70年代末和整個80年代中,讓-皮埃爾減少了出鏡的次數,而且大多是在電視上。偶爾也會在某個主流電影中表演,像Josiane'sBalasko的犯罪喜劇"Leskeufs",這個電影給了他一次愷撒獎的提名。在90年代,當新銳派(新新浪潮)導演們向自己的偶像們致敬的時候,讓-皮埃爾在他們的影片中開始了令人激動的回歸。這些導演包括奧利維耶•阿薩亞斯,DanièleDubroux,SergeLePéron,貝特朗•波尼洛以及國外導演們:芬蘭的阿基•考里斯馬基,台灣的蔡明亮。一個永遠年輕的,反叛的,不甘平靜的,固執討厭的,魅力四射的讓-皮埃爾•利奧德,從他的圓臉出現在《四百擊》中開始,就注定了永遠的輝煌。

瓦倫蒂娜·格特斯

瓦倫蒂娜·格特斯瓦倫蒂娜·格特斯 ValentinaCortese

女,生於1925年1月1日,義大利米蘭

星座:摩羯座

作品年表

修女情深/Storiadiunacapinera(1993)

吹牛大王歷險記/TheAdventuresofBaronMunchausen(1988)

大震撼/WhenTimeRanOut...(1980)

拿撒勒的耶穌/JesusofNazareth(1977)

溫柔的德拉庫拉/TendreDracula(1974)

精彩對白

日以繼夜La Nuit Americaine (1973)

日以繼夜La Nuit Americaine (1973)Alphonse:Arewomenmagic?

Alphonse憐:女人是戲法么?

directorFerrand:Makingafilmislikeastagecoach

rideintheoldwest.Whenyoustart,youarehopingfor

apleasanttrip.Bythehalfwaypoint,youjusthopetosurvive.

導演Ferrand:拍電影就像在古老西方駕駛公共馬車-剛開始的時候你希望有個愉快地旅行,到半路的時候,你只希望能活著。

directorFerrand:TellhimIspeakEnglish,

butIdon'tunderstandit.

導演Ferrand:跟他說我講英文,但我不明白Ferrand:Listen,it'sverysimple.We'llstopandbeginshootingagainwhenyoufindmeacatwhoknowshowtoact!

Ferrand遷:聽著這非常簡單,我們停下來當你找到一隻知道怎么演戲的再重新拍。

Ferrand:TheGodfatherisshowingalloverNice,andit'skillingtheothermovies.

Ferrand:教父在Nice上映,它會盜涎了所別的電影。

Joelle:Imightquitaguyforamovie,butI'dneverquitamovieforaguy!

Joelle:我可能會因為一部電影或離開男人,但我從不因為男人離開電影。

看點

日以繼夜La Nuit Americaine (1973)

日以繼夜La Nuit Americaine (1973)《日以作夜》是一部“關於電影的電影”,一部被西方影迷為“影迷必看的首選電影”。

電影採用“戲中戲”的方法敘事,現在看來這種早就不是什麼新鮮的值得稱道的敘事手法,但劇中人與現實中人命運的交相輝映,還是會讓觀眾感到陣陣內心的悸動。

生活本身與電影,說不清誰比誰更加精彩,甚至沒多時候他們原本就糾纏在一起。

特呂弗,一個在電影滋養下長大的孩子,電影是一生不離不棄的最好的愛人。在《日以作夜》中,他用這種趣味十足的方式來表達自己對電影的難以言喻的深厚感情。

影評

人生如戲,戲夢人生,到底是人生精彩,還是電影更加精彩,影片中特呂弗沒有明確表示,但是卻說:“電影的情景要比生活美好”。而在電影創作中,特呂弗也曾指出:電影是以瑣碎的生活情節構成的。在其中,我們也看到了特呂弗對幼年時的那些溫情脈脈念念不忘。

整體說來本片的確是一部很不錯的特呂弗電影,雖然沒有跌宕起伏的高潮,但故事細節鋪墊卻很好,輕鬆娛樂好看,和他以前的作品《四百擊》《朱爾與吉姆》等電影風格迥異,也許就是這個原因,我才並不是太喜歡這部電影。值得一說的是特呂弗曾經對好萊塢式的電影不屑一顧,但是卻在這部電影中表露無遺,只能說令人可笑。曾經尖酸刻薄的電影評論家,最後還是被別人批評自己的電影,這也是我不太喜歡特呂弗的行為之一。

相關視頻

《日以作夜》 CD2