簡介

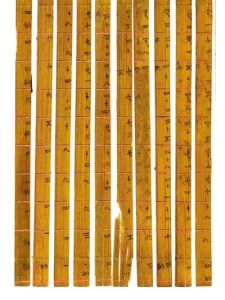

《算表》形成於公元前305年左右,由21支竹簡組成,在已發現的《算表》中,其中17支保存完整,另外4支已有些殘缺。比此前發現形成於公元前200多年的里耶秦簡九九表還要早。特徵

《算表》通過竹簡交叉構成21行、20列,分為乘數和被乘數個位、十位區。計算功能

《算表》

《算表》《算表》能直接用於兩位數的乘法及除法運算,還能對含有分數1/2的兩位數進行乘法運算。

經過研究發現,該《算表》不僅可以將複雜的乘法轉變為簡單的加法,還可用於除法運算和開方運算。至於古人是否利用該表進行過此類運算,還有待考證。

運用時期

經對同批竹簡的碳14測定及自身的文字特徵判斷,確定《算表》當撰成於戰國中期偏晚時,是目前所見到的我國最早的數學文獻實物。算法示例

(22乘以35)一、將22分為20和2;將35分為30和5;二、在“算表”第1行分別找到20和2;在算表第1列找到30和5;三、分別在算表中找到2和30、5及20和30、5的交叉點並找出對應的數字:60、10、600、100;四、將4個對應數字相加(60+10+600+100),所得和770,即為22乘以35的積。發現

2014年1月8日,清華大學發布所藏戰國竹簡(簡稱“清華簡”)第四輯整理報告,其中包含《算表》。該套竹簡形狀上顯得比較寬大,且上部有紅色橫線,非常顯眼,共有21支,保存相對完好,只有4支上部有部分殘缺,殘缺部分可以通過內容進行推理補全。其中有一支單獨的竹簡右側都是鑽孔,鑽孔內留有絲織品的痕跡。

意義

全國數學史學會理事長、中國科學院自然科學史研究所研究員郭書春介紹,《算表》填補了先秦數學文獻的空白,不僅比目前能見到的古代十進制乘法表年代都早,而且其數學與計算功能也超過了前幾年發現的里耶秦簡九九表和古代其他乘法表,在當時世界範圍內也是相當先進的,是中國數學史乃至世界數學史上的一項重大發現。《算表》為春秋戰國時期是中國傳統數學的第一個高潮提供了佐證,使國內外否定中國古代數學成就的虛無主義態度不攻自破。

郭書春表示,經過研究,其認為中國傳統數學,首個高潮應發生在春秋韓國時期,而不是《九章算術》成書時的兩漢,但這個“推理”苦於沒有實證資料,“《算表》首次展現了戰國計算技術的原始文獻,為春秋戰國時期數學已經相當發達提供了直接證據”。