范縝的《神滅論》

范縝的《神滅論》中國南北朝時期的南朝齊永明七年(公元489年),在竟陵王蕭子良的宴席上,范縝發表了反對佛教因果報應論,主張神滅的言論,隨後他又據此進一步寫成著名的《神滅論》。此文一出,引發了關於“神滅”的大論戰。篤信佛教的梁武帝又對此文展開圍剿,最終在理論上無法屈服神滅論的情形下,范縝被欽定為“異端”而流放。無神論並不是今人的創造發明。不少古代思想家、文學家寫了許多宣傳無神論的著作和文章。范縝的《神滅論》,則是中國古典文學的名篇之一。

作者簡介

《神滅論》作者及作品簡介《神滅論》作者范縝(450—515),字子真,南鄉舞陰(今河南省泌陽縣西北)人,是南朝齊梁時期最重要的唯物主義者和傑出的無神論者,也是中國哲學史上最有力的反佛教的哲學家。范縝出身寒微,曾跟儒家學者劉瓛學習。由於他勤奮好學,成了“博通經術,尤精《三禮》”的青年學者。他性格正直豪爽,不畏權威,“好危言高論”,諷刺時政。中年步入仕途,歷任湖北宜都太守、福建晉安太守、尚書殿中郎等職。在梁武帝時因替王亮辯解,遭到權貴排斥,貶官廣州。晚年不知所終。成文背景

《范縝評傳》,潘富恩、馬濤著,南京大學出版社

《范縝評傳》,潘富恩、馬濤著,南京大學出版社簡析

范縝和眾僧侶辯論

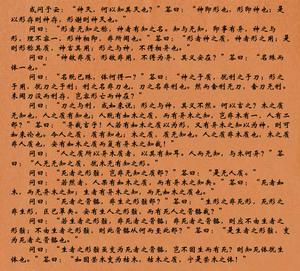

范縝和眾僧侶辯論 《神滅論》自設賓主,“問曰”為賓,代表反面意見。“答中國哲學名著選讀曰”為主,代表作者正面主張。這是南北朝時期流行的辯論文的體裁。全文可分四段。

第一段,從“或問:‘子云神滅,何以知其滅也?’”至“豈容形亡而神在?”范縝在這段提出了兩個重要命題,一個是“形神相即”,另一個是“形質神用”。關於“形神相即”,他說:“神即形也,形即神也;是以形存則神存,形謝則神滅也。”這說明了精神和形體不可分離,它們不是並列各自獨立的兩個東西,所以范縝又把它們叫“形神不二”,也叫形神“不得相異”,這都是指形神不得分離,二者是“名殊而體一”,是既有區別又有聯繫的不可分離的統一體。

而且范縝把形看做神的基礎,神隨形存,神隨形謝,在形神不可分離的統一體中,形體是第一性,精神是第二性。這在人類認識史上,第一次確立了唯物主義形神一元論,是荀子以來唯物主義形神關係的重大發展。

“形神相即”的觀點,是和佛教神學“形神相異”、“形神非一”觀點直接對立的。佛教認為神可以脫離形而獨立存在,這是神不滅論的出發點。為了徹底擊破論敵,范縝從物質與精神關係中概括出“質用”範疇,在中國哲學史上第一次提出了“形質神用”的學說。他以質與用的關係,來說明形體和精神的關係。他認為,實體(質)具有作用,是不依靠作用而存在的;作用是實體的表現,是依附實體而存在的。具體從形體與精神來說,形體是精神賴以產生的本體,精神是形體的作用和功能,精神和形體之間的關係,是相互依存又相互區別的對立統一關係。因此,作為本體的形體死亡了,作為作用和功能的精神也必然隨之消滅。為了說明形質神用的關係,范縝用了刃利喻形神的新比喻,比較科學地說明了形體與精神的特徵和兩者之間的辯證統一關係。

范縝這種形神一體、質用不同的觀點,克服了以前的唯物主義者把形神視為“精粗一氣”的缺陷,在形神關係問題上作出了最重大的貢獻。

第二段,從“問曰:‘刃之與利’”至“物之理也。”在這裡,佛教徒用“質同”、“用異”的詭辯來反對“形質神用”的觀點。范縝對此以特定的形質產生特定作用的觀點作了辯證分析:“人之質,質有知也;木之質,質無知也。人之質,非木質也;木之質,非人質也。”這肯定了物的多樣性及不同的質表現有不同的作用。木的質不能產生精神作用,活人的質才有精神作用,精神現象是活人的形體(質)所特有的屬性,並不是所有物質都具有精神作用。因此,不能因為人有知而木無知,就證明“知”與“質”沒有聯繫,世界上沒有脫離物質而存在的精神和靈魂。有什麼樣的質,就有什麼樣的用,質發生變化,用也發生變化。人死了,形質起了質的變化,所以死人的骨骼如同木頭的質那樣,也不會有精神作用,正象活著的花木能結果而枯木凋謝一樣。枯死的樹不能再變為活樹,死人也決不能再變為活人。質死而不可復生,精神作用也是滅而不再存在的。這是從變化的觀點出發,更具體地闡發了“形質神用”這一命題。

第三段,從“問曰:‘形即是神者’”至“則吾未知也”。在這段,范縝針對佛教徒“慮體無本”、“形神異”的神學思想,提出了“心為慮本”的重要觀點。他認為,人的精神現象可分為“知”和“慮”,即知覺和思維兩部分。這兩者有程度上的差別,“淺則為知,深則為慮”,但它們沒有本質的不同,“知即是慮”,知覺和思維同是精神現象的組成部分,他反對把“知”和“慮”割裂開來。但如何解釋知覺與思維的差別呢?范縝認為,知覺和思維的區別,是由人的各部分生理器官決定的。手、耳等感覺器官決定了感知作用;心臟這種思維器官決定了人的思維作用。生理器官不同,它所產生的精神作用也就不同,精神必須依賴於生理器官。這表明,所謂“形神相即”,是和這個器官相即;所謂“形質神用”,說的是這個器官的質,把神再一次歸結為人體某個特殊器官的功能,給人們研究精神活動指出了一個正確方向。但他把心臟看成是思維器官,這是歷史的局限。又由於他不了解思維是社會的產物,更不懂得物質器官本身也是社會的產物,所以他用生理現象去說明社會現象,解釋人的社會差別,得出了“聖凡不同器”的錯誤結論。

第四段,從“問曰:‘知此神滅’”至“用此道也”。上述各段,范縝通過對神不滅論的批判,闡述了神滅的理論。那么知道了神滅的道理有什麼意義和作用呢?范縝在本段通過對佛教罪狀的具體揭露,對此問題作了回答,並提出廢除佛教,崇尚自然的主張及理想社會,表明了他的反佛教的理論是建立在樸素唯物主義自然觀基礎之上的。

立論由來

《神滅論》節選

《神滅論》節選 佛法自東漢時傳入中國後,具有真信的人,固由於對佛法理論的契會,不信的人,卻也各持有他們反對的理由。在晉時即已有用神滅的理論來攻系佛教生死輪迴之說的,慧遠法師還作過形盡神不滅的反駁,他說:請為論者驗之以實,火之傳於薪,猶神之傳於形,火之傳異薪,猶神之傳異形,前薪非後薪,則知指窮之術妙,前形非後形,則悟情數之感深。惑者見形朽於一生,便以為神情俱喪,猶睹火窮於一木,謂終期都盡耳。此曲從養生之談,非遠尋其類者也。及至齊梁之際,范縝更著神滅論,他主要的論點是說:形者神之質,神者形之用。......神之於質,猶利之於刀,形之於用,猶刀之於利。利之名,非刀也。刀之名,非利也。然而舍利無刀,舍刀無利,未聞刀沒而利存,豈容形亡而神在。梁書范縝傳云:初縝在齊世,嘗侍竟陸王蕭子良,子良精信釋教,而縝盛稱無佛。此論出,朝野喧譁,子良集僧難之而不能屈。這個故事,胡適在其命題為不朽的一篇文中,曾對范縝的立論讚揚過一番,他說:‘宋朝的司馬光也說:形既朽滅,神亦飄散,雖有剉舂磨,亦無所施!但是司馬光說的形既朽滅,神亦飄散,還不免把形與神看作兩件事,不如范縝說的更透切。范縝說人的神靈,即是形體的作用,形體便是神靈的形質,正如刀子的形質,刀子的利鈍是作用,有刀子才有利鈍,沒有刀子便沒有利鈍,人有形體,方才有作用,這個作用,叫做靈魂。若沒有形體,便沒有作用了,也沒有靈魂了。近世唯物派的學者也說:人的靈魂,並不是什麼無形體獨立存在的物事,不過是神經作用的總名,靈魂的種種作用,都即是腦部各部份的機能作用,若有某部被損傷,某部作用即是廢止。人幼年時,腦部不曾完全發達,神經作用也不能完全。老年人腦部漸漸衰耗,神經作用也漸漸衰耗。這種議論的大旨,與范縝所說神者形之用正相同,但是有許多人總捨不得把靈魂打銷了,所以咬住說:靈魂另是一種神秘玄妙的物事,並不是神經作用,這個神秘玄妙的物事,究竟是什麼,他們也說不出來,只覺得總該有這么一種物事。既是神秘玄妙,自然不能用科學試驗來證明他,也不能用科學試驗來駁倒他。既然如此,只好用實驗主義的方法,看這種學說實際的效果如何,以為評判的標準。依此標準看來,信神不滅論的固然也有好人,信神滅論的也未必全是壞人。即如司馬光、范縝、赫胥黎一類的人,說不信靈魂不滅的話,何嘗沒有高尚的道德。更進一層說:有些人因為迷信天堂、天國、地獄、末日裁判、方才修德行善,這種修行完全是自私的,也說不得是真正道德,總而言之:靈魂不滅的問題,於人生行為上實在沒有什麼重大影響,既沒有實際的影響,簡直可說是不成問題。

主要內容

1、“形神相即”

范縝首先肯定形神不可分離。他說:“神即形也,形即神也。是以形存則神存,形謝則神滅也。”“即”是不分離的意思。認為形和神之間的關係是“名殊而體一”,即形和神是既有區別又有聯繫的統一體。由此得出的結論是形體存在,精神才存在;形體消亡,精神也就消亡了。這是范縝主張神滅的第一條理由。

2、“形質神用”

為了進一步論證形神關係,范縝又提出了“形質神用”這個前人沒有提出過的嶄新命題。他說:“形者神之質,神者形之用。”所謂“質”,就是實體、本質的意思;“用”是指功用、作用。引申之,“質”指主體,“用”指主體的派生物。所謂“形質神用”,就是說形是實體,是神的主體;神是形的作用,是由形派生出來的東西。神既然是形派生出來的,只是形的作用,那么它決不能脫離形這個主體而單獨存在。

為了進一步說明精神必須依賴於形體的道理,范縝用了一個十分通俗的“刃”、“利”之喻,他說:“神之於質,猶利之於刃;形之於用,猶刃之於利。利之名非刃也,刃之名非利也。然而舍利無刃,舍刃無利。未聞刃沒而利存,豈容形亡而神在?”應該說,這個比喻是很恰當的,它既說明了形神是不可分離的,又正確地處理了物質實體和它的屬性的關係。

3、不同的質有不同的用

針對范縝“形質神用”的觀點,有神論者用“質同”“用異”的詭辯來反駁,他們說:“木之質,無知也;人之質,有知也。人既有如木之質,而有異木之知,豈非木有其一,人有其二耶?”(樹木的實體沒有知覺,人的實體有知覺;人有和樹木一樣的實體,又有樹木所沒有的知覺,豈不是說樹木只有一種特性,而人有兩種特性嗎?)

范縝回答說:“今人之質,質有知也。木之質,質無知也。人之質非木質也,木之質非人質也。安在有如木之質而復有異木之知?”范縝把人質和木質作了區別,人的質不同於木的質。人質有知,木質無知。他強調了有知和無知是由不同的物質實體決定的,從而肯定了不同的質有不同的作用,精神是人這種物質實體特有的功能。

但是,對方又發難說:既然只有人的形體才有知覺作用,那么人死後形體還存在,就應當還有知覺,可見靈魂並不隨形體死亡而消滅。對此,范縝回答道:

活人的質和死人的質是不同的,生者的形體變為死者的骨骼,是有質的變化的。但變化也有程式,突然發生的,消失得也快;漸漸生長的,消失得也慢,這是事物本身的規律。人是漸漸生長的,所以人死後形體消失得很慢。但儘管如此,死人的形體和活人的形體還是有質的區別的,這就好象活的花木能開花結果,而死的枯樹不能開花結果一樣。樹木是先活後枯,枯樹不能再變成活樹,人也是這樣,活人要死,死了就不能再活了。所以說活人的質和死人的質是不一樣的。死者的骨骼有如同木頭那樣的質,所以與木頭一樣,沒有知覺;活著的人之所以有不同於木頭的知覺,那是因活人的質與木頭的質是不同的。這裡范縝進一步把精神歸結為活人的形體所特有的屬性。

4、人的生理器官是精神活動的基礎

有神論者又問:手也是形體,那么是不是有精神,可思慮呢?

范縝回答時,把精神作用分為兩類,一類是能感覺痛癢的“知”(即知覺、感覺),一類是能判斷是非的“慮”(即思維),並指出它們在程度上有深淺的不同,“淺則為知,深則為慮”,但“知”和“慮”都是人的形體的統一的精神活動的兩個方面。然而“人體唯一,神何得二”?他認為,“知”和“慮”所以有差別,是因為它們依靠的人體器官不同,手能知痛癢,但不能判斷是非,而“是非之慮,心器所主”。這裡范縝強調了人的生理器官是精神活動的基礎。

四大論點

一,“形神相即”

“形即神也,神即形也。”所謂“形”是形體,“神”是精神,“即”就是密不可分。范縝認為,精神與形體不可分離,形體存在,精神才存在;形體衰亡,精神也就歸於消滅。在范縝看來,形體和精神是既有區別、又有聯繫的不能分離的統一體,即兩者“名殊而體一”,或曰“形神不二”。

二,“形質神用”

“形者神之質,神者形之用,是則形稱其質,神言其用,形之與神,不得相異也。”即認為形體是精神的質體,精神是形體的作用;兩者不能分離。他打了一個恰如其分的比喻說:“神之於質,猶利之於刃;形之於用,猶刃之於利。利之名非刃也,刃之名非利也;然而舍利無刃,舍刃無利,未聞刃沒而利存,豈容形亡而神在?”這就是說,精神與肉體之間的關係,就好像刀刃與刀刃的鋒利之間的關係,鋒利指的不是刀刃,刀刃指的也不是鋒利。然而,離開刀刃也就無所謂鋒利,離開了鋒利也就無所謂刀刃。既然從未聽說過刀刃沒有了而鋒利還存在的,怎么能說肉體死亡後而精神還能存在呢?這就有力地證明了精神對形體的不可分割的依賴關係。范縝對“質”和“用”的範疇也給予了深入淺出的論證。他提出,不同的“質”有不同的“用”,而且精神作用只是活人的特有屬性,宣揚佛教的人以樹木和人為例,說人和樹木同是質體,但人有知覺,樹木則沒有,可見樹木只有一種性質,人有兩種性質,所以人的精神可以離開形體而獨立存在。范縝反駁說:“人之質,質有知也;木之質,質無知也。人之質非木質也;木之質非人質也。安有如木之質而復有異木之知?”所以,質的不同,決定了人的“有知”和木的“無知”,即特定的質體具有其特定的

作用,不可混為一談。同時,范縝還從發展、變化的觀點闡述了質與用、形與神之間不可分割的關係。他駁斥了佛教徒對“生形”與“死形”、“榮木”與“枯木”之間區別的故意混淆,說:“生形之非死形,死形之非生形,區已革矣!”人從生到死,木從榮到枯,形體發生了根本的變化,所以質的作用也隨之而變化。所以,隨著人的死亡,精神活動也停止消失了。

三,“有欻有漸,物之理也。”

范縝辯證地認為物體的變化有其內在的規律性。如人的生死,必是先生後死;木的榮枯,必是先榮後枯,順序不可顛倒。他還認為,事物的變化有突變和漸變兩種形式。突然發生的事物,如暴風驟雨,必然突然消失;逐漸發生的,如動植物,必然逐漸消滅。

四,神有其分

范縝在對形神關係作深入探討時,還把人的精神活動分為互相連線的兩個階段,把人的生理器官看作是精神活動的物質基礎。所謂精神活動的兩個階段,即一是“痛癢之知”(感覺),二是“是非之知”(思維);兩者的區別是“淺則為知,深則為慮”;兩者又是屬於一個人的精神活動的整體之中,即“手足雖異,總為一人;是非痛癢,雖變有異,亦總為一神矣。”他認為,口、眼、耳、鼻、手足擔負著不同的感知職能;但由於科學水平的限制,他還不了解大腦的作用,錯誤地認為“是非之慮”由“心器所主”。

評價

錢鍾書《管錐編·全梁文卷四五》:“范縝《神滅論》。按精思明辨,解難如斧破竹,析意如鋸攻木,王充、嵇康以後,始見斯人。范氏詞無枝葉,王遜其簡潔,嵇遜其曉暢,故當出一頭地耳。”

影響

為了肅清《神滅論》的影響,梁武帝下了一道《答臣下神滅論》的敕書,讓王公大臣們傳閱《神滅論》,然後寫文章批駁范縝;同時,統治集團又動員了王公、權貴、僧侶六十多人,發表了七十多篇文章來圍攻范縝。

但是,不管是華而不實的文人還是確實有真才實學的學者,他們的文章都在范縝完善的《神滅論》之前一敗塗地。當時范縝號稱“辯摧眾口,日服千人”,一時聲名鵲起,不僅沒有被駁倒,反而加快了《神滅論》的傳播,使其影響更為深遠。

在口誅筆伐的同時,竟陵王蕭子良又以高官厚祿引誘范縝放棄自己的觀點。蕭子良的幕僚引誘范縝說 “神滅既自非理,而卿堅持之,恐傷名教。以卿之大美,何患不至中書郎,而故乖剌為此,可便毀棄之。”范縝聞聽大笑,“使范縝賣論取官,已至令仆矣,何但中書郎邪?”

雖然范縝的《神滅論》在當時是對國教的不敬,但是,梁武帝在范縝辯論勝利之後並沒有因此處罰范縝,仍然保留了范縝的一切官職,而且沒有禁止《神滅論》的傳播。

范縝的《神滅論》是中國古代唯物主義思想的代表著作,雖然有一定的時代局限性,例如用儒家的唯心觀點來批駁佛教的唯心觀點,但是仍然是一部思想深刻、邏輯嚴謹的偉大作品。