作者

宋 蘇轍

詩詞正文

江中石屏灩澦堆,鱉靈夏禹不能摧。

深根百丈無敢近,落日紛紛鳧雁來。

何人磊落不畏死,為我赤腳登崔嵬。

上有古碑刻奇篆,當使盡讀磨蒼苔。

此碑若見必有怪,恐至絕頂遭風雷。

基本介紹

灩澦堆,俗稱燕窩石,古代又名猶豫石。北宋《太平寰宇記》上說:“灩澦堆又名猶豫,言舟灩澦堆子取途不決水脈也。”秋冬水枯,它顯露江心,長約30米,寬約20米,高約40米,好似一頭巨獸橫截江流。秋冬之時,下水船可順勢而過;上水船則因水位太低,極易觸礁。故有“灩澦大如象,瞿塘不可上”之說。夏季洪水暴發,一江怒水直奔灩澦堆,狂瀾騰空而起,渦流千轉百回,形成“灩澦回瀾”的奇觀,這時的灩澦堆已大部浸入水下,行船下水,如箭離弦,分厘之差,就會船沉人亡,故必切切記住:“灩澦大如馬,瞿塘不可下。”當灩澦堆露出水面部分如牛、袱、龜、鱉一般大小時,那就更需十分警惕了。古代船民為消災避禍,有投牛祭江的風俗。

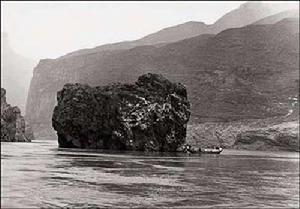

灩澦堆 張祖道1956年攝,刊載於2002年《中國攝影》雜誌

灩澦堆 張祖道1956年攝,刊載於2002年《中國攝影》雜誌杜甫在《灩澦堆》中寫道:“巨石水中央,江寒出水長。沉牛答雲雨,如馬戒舟航。”“沉牛”就是祭江。現在,由於流水的沖刷,白帝城腳下,已經形成一處河灣,成為天然的避風港,短途船隻就在此停泊。

灩澦堆雖為夔門雄姿更添景色,但在航運上畢竟是一大障礙,因此已於1958年冬炸除,“灩澦回瀾”成了歷史的陳跡。[1]

為徹底避險灩澦堆的洶灘惡水,疏通長江航道,三峽航道部門組織力量將這堆礁石炸掉,夔門前沒有了灩澦堆,行船至此不再膽戰心驚,但後人至此,卻不免有些嘆惋。市社科院專家鄧平認為,峽江有灩澦之阻,自古有之,它已深深融於三峽自然和人文生態之中,川江先民亦對其有畏也有情,灩澦堆耐人尋味的故事不會被人們忘卻。[2]

其他相關

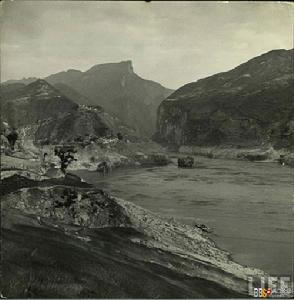

美國《生活》雜誌攝影師德米特里·凱塞爾(Dmitri Kessel)深入三峽庫區,凱塞爾所拍三峽夔門,確在峽口之處玩盡拍攝角度。重慶社會科學院專家鄧平評析,凱塞爾的這組夔門老照片,既有“仰止”夔門,展現群山阻隔所形成“大江蜿蜒東、眾水奔夔門”的壯美河道,又有見以白帝城為視覺中心的夔門景觀,多樣角度為世人呈現出完整、立體的三峽夔門。 攝影師德米特里·凱塞爾拍攝的灩澦堆

《生活》攝影師德米特里·凱塞爾拍攝的灩澦堆

《生活》攝影師德米特里·凱塞爾拍攝的灩澦堆夔門峽口之中,一堆礁石愕然而立,阻隔過往船隻的去路。鄧平指出,這座礁石(見右圖)應該就是峽江中有名的灩澦堆,他並出示攝影家張祖道1956年在夔門前拍攝的一幅灩澦堆老照片來進行了比較。灩澦堆絕非等閒之輩,它揚名久矣,在峽江的歷史資料中多有記載。若將夔門峽口比作出入川江的咽喉,灩澦則是卡在這咽喉之中的一塊骨頭。它為川江船工所敬畏,也為古今文人所讚嘆。

有資料對其有生動的描述:“眾水會涪萬,瞿塘爭一門”,湍急的江流洶湧呼嘯,從峽口的白鹽山和赤甲山兩山夾縫中一記勁射,一舉破關。可更為驚險的是,早在東漢年間,三峽一線夾縫的入口處就設下一支伏兵,這就是卡三峽咽喉,鎮一江怒水的灩澦堆。

灩澦堆立於波濤洶湧的江流之中,從水下潛浮出上半截身軀,似披堅執銳,欲喝退江流。江水前浪奮力向這頑石撲來,後浪推進著呼嘯而至,拍打出漫天浪花。據記載,當江水朝灩澦堆撲面而來,剎那間,灩澦堆前,波浪滔天,水霧蒸騰,漩渦飛轉,地動山搖,十里可聞雷鳴之聲,形成舉世罕見的“灩澦回瀾”的奇觀。

“十五日至瞿塘峽口,水平如席,獨灩澦堆水疾石險,搖擼者汗手死心,皆面無人色。每舟入峽數里,後舟方敢始發,一舟平安則簸旗以招後舟……。”《吳船錄》中記載了古代船隻過灩澦的情景。當年人們行船至此,不得不擔憂這道“生死關”。 [2]