簡介

提出《東方公約》的國家----法國

提出《東方公約》的國家----法國條約與外交

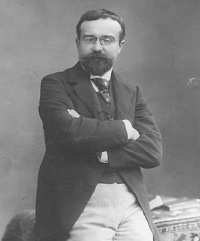

法國是德國的近鄰和宿敵,希特勒的反法宣傳和毀約擴軍行動同樣引起法國公眾的警惕和恐懼。1934年2月法國現實主義政治家巴爾都出任外交部長,在其他內閣成員的推動下,形成“大聯盟”的外交方針。巴爾都外交方針包含以下四點內容。

(1)對德國的毀約擴軍行動採取強硬立場,不承認其合法性;

(2)堅決維護國際聯盟,維護歐洲現存的國際秩序和領土邊界;

(3)加強法國的歐陸同盟體系;

(4)創建一個由若干區域性防禦公約和互助條約構成的歐洲集體安全體系。

在巴爾都的外交構想中,區域性互助公約體系是連線法國及其盟國和英、蘇、意等大國的橋樑,它主要由《東方公約》、《法蘇互助條約》、《地中海公約》和《洛加諾公約》構成,並必須有主要歐洲大國參加。但是這時候,英國的外交政策還處於從“扶德抑法”向“扶法抑德”的轉變之中,義大利在地中海、多瑙河流域和非洲等地都同法國有利益衝突,尤其是在維護還是修改凡爾賽體系這個根本問題上,法意兩國的態度截然相左。而蘇聯對建立歐洲集體安全體系的熱情很高。因此,巴爾都把對蘇談判作為推行“大聯盟”外交的起點,並把聯合蘇聯放到比較重要的位置上。

經過兩個月的磋商1934年6月巴爾都正式向蘇聯和英國提出《東方公約》草案。草案建議簽訂兩個互相聯成一個體系的協定,前者為嚴格意義上的《東方公約》,即蘇聯、德國、波蘭、捷克斯洛伐克、愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞和立陶宛之間的互助公約,後者是以蘇聯參加《洛加諾公約》和法國參加《東方公約》為基礎的《法蘇互助條約》。

條約與《蘇法互助條約》

《東方公約》-----蘇法互助

《東方公約》-----蘇法互助德國蓄意進行破壞,始則叫囂《東方公約》意在“包圍”德國,當蘇、法兩國表示不反對德國參加後,它又聲稱在軍備平等的權利恢復之前,拒絕參加任何國際安全體系。此外,它搶先於1934年1月同波蘭簽訂為期10年的《德波互不侵犯條約》,同時聲稱願意同所有的鄰國締結這種雙邊互不侵犯條約,以此來破壞區域性多邊條約的簽訂。波蘭自從分別同蘇聯和德國簽訂互不侵犯條約後,自以為掌握了保持中東歐“均勢”的砝碼,只要自己在蘇、德之間維持“等距離外交”,就足以維護本國的安全。因此它不願意先於德國加人《東方公約》。德、波兩國拒絕參加,使《東方公約》難以締結。

1934年10月,巴爾都在馬賽歡迎南斯拉夫國王亞歷山大一世時,同後者一起被法西斯僱傭者刺死。繼任外長賴伐爾在推行“大聯盟”外交時,把義大利放在主要位置上,進一步給《東方公約》蒙上陰影。

在多邊條約不可能締結的情況下,蘇法兩國於1935年5月2日簽訂了雙邊的《蘇法互助條約》,規定一方遭到歐洲國家的無端侵略時,另一方應立即提供援助。“歐洲國家”一詞表明法國不承擔援助蘇聯抗擊日本侵略的義務,蘇聯為了不放過每一個制止侵略的機會,作了讓步。兩周后,又簽訂了《蘇捷互助條約》,內容與蘇法條約相同。這兩個條約本來可以在反對德國侵略方面發揮作用,但是法國沒有履行條約義務的誠意,反而把它們視為“滑稽劇”和“備用手段”,遲遲不參加預定的三國軍事談判,同時企圖利用條約加強自己的地位,來改善同德國的關係。德國重新武裝萊因區後,法國又追隨英國推行綏靖政策,致使條約根本沒有發揮應有的作用。

法國是德國的近鄰和宿敵,希特勒的反法宣傳和毀約擴軍行動引起法國公眾的警惕和恐懼,並推動法國現實主義政治家巴爾都於1934年2月出任外交部長。

條約與巴爾都

《東方公約》---巴爾都

《東方公約》---巴爾都巴爾都外交方針的總精神是:加強法國的歐陸同盟體系,創建一個歐洲集體安全體系(以大國為主,由區域性防禦公約和互助條約構成),堅決維護國際聯盟,用以抵制德國的毀約行動。

巴爾都外交活動的中心工作,是提議並促進締結《東方公約》。擬議中的公約草案建議簽訂兩個互相聯成一個體系的協定,前者為嚴格意義上的東方公約,即蘇聯、德國、以及兩國之間的東歐國家,包括波羅的海四國、波蘭、捷克斯洛伐克之間的互助公約,後者是法蘇互助條約,其基礎是蘇聯參加東方公約和法國參加東方公約。

為了促進《東方公約》的締結,做了很多工作,這些工作包括:

a、加強同英國的關係;

b、加強同東歐小國的關係,推動它們參加東方洛加諾公約,以保持東西兩頭夾擊德國的現狀;

c、加強同蘇聯的關係,在原來簽訂互不侵犯條約的基礎上談判簽訂互助條約,同時在國際聯盟內聯合30個國家,聯名要求蘇聯參加國聯。

巴爾都的努力遭到德國的破壞。德國:

a、宣布自己不參加《東方公約》;

b、通過波蘭來阻止公約的締結。波蘭是擬議中的東方公約的重要參加國,希特勒上台前曾經準備對德國發動預防性戰爭,為此,派了使者到法國尋求支持,但是當時法國政府的答覆是“我們不會前進一步”。正當波蘭躊躇不決時,德國向它發出友好的聲音,於是在1934年1月,兩國簽訂德波《和平解決爭端協定》,為期10年。波蘭雖然非常貧窮落後,又緊挨著德國,但是一向以大國自居,自從分別同蘇聯和德國簽訂互不侵犯條約後,自以為站到了翹翹板的中心點上,只要在兩國之間維持“等距離外交”,“離莫斯科不比離柏林近一英寸”,就足以維護本國的安全,因此反對在德國之前參加《東方公約》。波蘭的態度使《東方公約》更難締結。

c、參與刺殺巴爾都。法國為了密切自己同東南歐國家的關係,邀請南斯拉夫國王亞歷山大一世訪問法國。1934年10月,國王乘船在馬賽上岸,巴爾都親自前往迎接,一名暗殺分子衝出歡迎的人群,跳上汽車踏板,用自動手槍連續發射,車上的人全部中彈,國王當場死去,巴爾都因為失血過多不久也死去。兇手被截住打死,他是南斯拉夫克羅埃西亞秘密會社的成員,克羅埃西亞人不滿於塞爾維亞人的高壓統治,策劃暗殺活動,匈牙利、義大利、德國,從不同的目的出發,分別插手了這件事。

巴爾都遇刺後,由賴伐爾繼任法國外長,法國外交由此發生2個變化:由強硬轉向軟弱;在推行大聯盟政策時,由以爭取蘇聯為主轉向以爭取義大利為主。