詞目

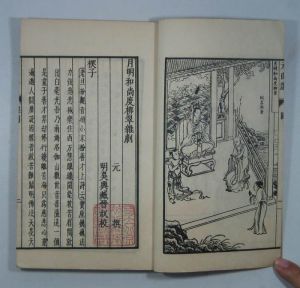

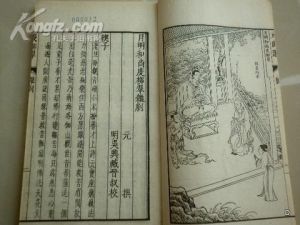

《月明和尚度柳翠》,也稱《度柳翠》。類屬

元代雜劇情節

月明和尚度柳翠

月明和尚度柳翠南海觀世音菩薩淨瓶內的楊柳枝因偶污微塵,被罰往人間,在杭州作風塵妓女,名為柳翠。三十年後羅漢月明尊者化成風魔和尚,經過三次說法,使柳翠醒悟,同時坐化升天。金院本有《月明法曲》、《淨瓶兒》二本,內容應與此劇有關。《度柳翠》雜劇現存的息機子本、《元曲選》本和《柳枝集》本均未錄作者姓名,至清李調元在《劇話》卷下始提出其作者為李壽卿,後姚燮《今樂考證》亦主此說,並作了進一步的考證,到王國維《曲律》卷二把《度柳翠》雜劇列在李壽卿名下,遂為定論。李壽卿為元初雜劇作家,《錄鬼簿》記他為“太原人,將仕郎,除縣丞”,並且和紀君祥、鄭廷玉同時,作有雜劇十本,基本上是歷史劇和佛道劇。

結構

月明和尚度柳翠

月明和尚度柳翠《度柳翠》雜劇的結構也呈現獨特的二元性。在人物這個層面,主體情節結構採用元代流行的神仙道化劇的結構模式,以構成戲劇衝突。雖然包括柳翠在內的其他一些人物的形象並不鮮明,但他們合起來卻也生動地反映了元代的市井生活,使劇本在宣揚禪理的同時並不失濃郁的生活氣息,可以取得較好的演出效果。在文字這個層面,《度柳翠》雜劇通過月與柳意象的不同組合引起的禪意變化來推進情節,如第一折長老三次念經,都安排在月明和尚和柳翠話頭轉換之際,這樣可以使演員和觀眾稍為鬆弛一下,既巧妙又自然,可以看出作者的匠心。《度柳翠》雜劇的這種結構方式,我們可以稱為“內禪外道”式,是和作者的創作意旨相適應的,這也是我們不能把它看作和神仙道化劇同一機杼的度脫劇的原因所在。

思想

月明和尚度柳翠

月明和尚度柳翠從作品的題材來看,元雜劇與宋元說唱藝術一脈相承,承遞著市民文學的薪傳。它的整體散發出一種與傳統士文化相去甚遠的濃郁的市民文化氣息。追求愛情與婚姻自主,反映普通市井細民的生活,是它的主流。而大量度脫劇的出現又表現了元代市井細民精神的另一面,即由卑俗淺近的神道信仰所產生的一種普遍的度脫希望。元代度脫劇都採用基本相同的情節模式,在這個模式里蘊含了作為雜劇觀眾的市民階層的心理折光。元雜劇整體上表現出市民文化的品格。

藝術

《度柳翠》雜劇的情節結構和元代盛行的神仙道化劇基本相同,因此一些論著把它看作與神仙道化劇同一機杼的度脫劇。但《度柳翠》雜劇在具體說法過程中,大量引用禪宗語錄,“曲詞隨處插入月與柳的緣語以說法,極其巧妙”。因而它所蘊含的意旨與神仙道化劇有一定的距離,不能簡單地把它歸屬於一般的度脫劇。我們必須選取適當的角度來理解《度柳翠》雜劇所表現的特徵並闡釋它的文化內涵。淵源

月明和尚度柳翠

月明和尚度柳翠“月明度柳翠”的傳說在民間廣為流傳,目前能見到的關於這個傳說的最早文字記錄是成書於明嘉靖年間的田汝成的《西湖遊覽志》,該書卷十三載有這個傳說的詳細情節,其大略是:柳宣教任杭州府尹,因玉通和尚未赴庭參,乃使營妓吳紅蓮誘玉通破戒,並寫詩羞辱,玉通和尚慚怩而死。轉世為柳宣教之女柳翠,後淪為妓女,好佛法,喜施與,造柳翠橋,鑿柳翠井,後經清了說法,言下大悟,沐浴端化。其後徐渭《翠鄉夢》、吳士科《紅蓮案》諸雜劇和《古今小說》卷二九《月明和尚度柳翠》的情節都本於《西湖遊覽志》的記載。明清兩代一些民間節日活動也有由這個傳說編成的節目,如《金瓶梅詞話》第十五回寫元宵花燈就有“和尚燈,月明與柳翠相連”,《帝京景物略》、《陶庵夢憶》諸書記載的“跳大頭和尚”。元雜劇《度柳翠》的情節與明清眾多的“月明度柳翠”系列作品很不相同,這個傳說在宋元流行的情況,目前尚無文獻足以徵引,故不得而知。從《度柳翠》雜劇涉及的地名來看,如“抱鑒營街”、“蒿亭山顯孝寺”,與《西湖遊覽志》中的“抱劍營”、“皋亭山顯孝寺”應是同一地方。李壽卿在創作《度柳翠》雜劇時所本的傳說是否和《西湖遊覽志》的記載相同,尚難遽定。但從《度柳翠》雜劇的情節來看,似乎不能把它和明清兩代的“月明度柳翠”的系列作品相提並論,看作是同一題材的作品。

文字禪

月明和尚度柳翠

月明和尚度柳翠“文字禪”是最典型的宋代禪風並對後代產生了巨大的影響。所謂文字禪就是通過語言文字的中介來參禪的風氣,也就是慧洪所指出的“心之妙不可以語言傳,而可以語言見”(《臨濟宗旨》)。臨濟僧人善昭首先開創這種風氣,他所創製的“頌古”即以韻文對公案進行讚譽性解釋的語錄體裁對當時的禪宗界產生了重大的影響。雲門僧人重顯把頌古推向頂峰,他所作的《頌古百則》,在講解公案時善於融入情感,又喜引經據典,因而顯得富贍華麗,文詞可讀。後來的禪僧紛紛仿效,推動禪宗走上舞文弄墨、著意於文字華麗一途。楊歧派僧人克勤對重顯《頌古百則》進行注釋,創作了《碧岩集》,把公案、頌古和佛教經論結合起來,開創了解釋公案和頌古的完備形式,對後世產生了較大的影響。尤其在元代,北方禪僧又多把它作為經典,並進行仿效,如曹洞僧人行秀的《從容庵錄》,在文字考證、引用典籍、背離公案等方面比《碧岩集》走得更遠,進一步把禪學引向考據學和詮釋學。舉凡宋元兩代,著名的僧人都有較高的詩文修養,著名的文人都喜參禪,文人和僧人過從甚密。從不立文字到文字禪,這種禪宗風氣的轉變標誌著禪宗由唐代的農禪變為宋代的士大夫禪,表明禪宗進一步向中國主流文化靠攏。

月明和尚度柳翠

月明和尚度柳翠文字禪的興盛,使禪與文學的相互滲透進入自覺狀態。從李壽卿現存的作品可以覘知他是具有較高詩文修養並且熟諳禪宗的作家,他的《度柳翠》雜劇正是把文字禪風引入雜劇創作的產物。在這本雜劇中,存在一個“禪—文字—人物”的轉換層次,因而,《度柳翠》雜劇是禪的戲曲載體。

禪宗思想的核心是“即心是佛”,修禪者悟得本心即可成佛。《度柳翠》雜劇在“禪—文字”這個層面主要就表達這個意旨。劇名“月明和尚度柳翠”中的“月明”所指的禪意與船子和尚偈“滿船空載月明歸”中的“月明”一致,即明澈圓潔的本心,佛教經典中多有此喻;“柳翠”指色相,即世間暫有的幻象。“月明和尚度柳翠”,就是用明澈圓潔的本心去照見世間暫有的幻象,從而證悟得道。“曲詞隨處插入月與柳的緣語以說法”都是圍繞這個意旨展開的,作者尤其突出“月明”的禪意,劇中多次出現“你是什麼和尚?我是月明和尚”的問答,以表明證悟本心的重要。在楔子[仙呂賞花時]一曲中“這月明曾碾破銀河萬里空”和[麼篇]中“這月曾照興廢古今同”更把“月明”一詞的意象賦予跨越天地、橫亘古今的永恆意義,這正是禪宗追求的終極境界。此外,作者在雜劇中使用的一些偈頌、語錄如楔子中的“心地甚分明,月在垂楊上”、第二折“雲來雲去,虛空本淨;花開花謝,田地常存”、第四折開頭月明和尚上堂闡發佛法的一段話是佛果克勤的上堂語錄、第四折末的《金剛經》偈,也都是圍繞“月明”的禪意來安排的,由此亦可看出作者的匠心。所以《度柳翠》雜劇的意旨,用“月明”一詞足以概括。

在“文字—人物”這個層面,作者塑造了一個“風魔和尚”的形象,月明和尚是顯孝寺“香積廚下燒火的腌臢和尚”,吃酒吃肉,瘋言瘋語,卻“原來是個真僧”,和長老、行者這樣貪財的僧人形成了鮮明的對比。“風魔和尚”是禪宗中的特殊類型,代表一種人生態度和精神氣質。如臨濟宗的開山祖師之一普化和尚在當時就被人目為“風漢”,他瘋癲佯狂,語言無度。《度柳翠》雜劇中的月明和尚在升天前叫柳翠“擊響雲板,唱兩句《雨淋鈴》:“今宵酒醒何處,楊柳岸曉風殘月。”月明和尚的這些特徵和宋代的法明上座的事跡頗類似。

柳翠井巷與柳翠女

柳翠井巷與柳翠女

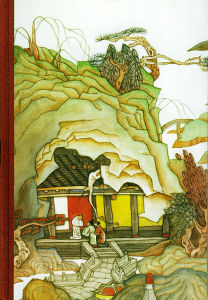

柳翠井巷與柳翠女柳翠井巷,南起河坊街東段,北至保佑橋東弄,是一條南北走向的小巷,因巷內有柳翠井而得名。據傳,柳翠是南宋紹興年間(1131-1162)住在杭州抱劍營街的一名歌妓。她色藝雙絕,名滿京城,而且“好佛法,西施與,造橋萬松嶺下,名柳翠橋,鑿井營中,名柳翠井”。

關於柳翠的傳奇故事,800多年來,一直在杭州人民中間廣為流傳。早在南宋時,說話人已編成腳本在臨安(杭州)城裡說講。元代劇作家王實甫為此編寫了“月明度妓”戲劇。明清時期,關於柳翠的傳說更為廣泛,街談巷議,多種多樣:

有的說柳翠女原系南海觀音淨瓶內的一片楊枝葉,偶污微塵,罰往人世,轉入輪迴,在杭州抱劍營街,積女牆下為妓女,三十年後填滿宿債,觀音菩薩令第十尊羅漢月明尊者,落實點化還元,同登佛會;有的說柳翠女與富戶璘相交甚密,柳翠的父親死後,她向牛璘乞鈔一千貫,請了皋亭山顯孝寺僧十眾,為亡父作佛事,而寺眾能誦經的只有九人,不得已以廚下燒火瘋和尚補之。這和尚即月明羅漢化身。後來月明多次至柳家,為柳翠講法,勸她出家。柳翠頓下醒悟,遂剃髮為尼,不久坐化,歸葬於皋亭山下。月明羅漢也乘雲而去。

明代田汝成所撰的《西湖遊覽志》卷十三中,對於柳翠的傳說記述得更為詳細。明末作家馮夢龍根據眾多傳說,編寫了《月明和尚度柳翠》的故事。收入《今古小說》中。另外,清代雍正年間(1723-1735)編纂的《西湖志》、康熙年間(1662-1722)出的《湖壖雜記》以及翟灝編撰的《通俗篇》等文人筆記,都記載了柳翠井巷、柳翠橋弄等地名一代代地稱呼至今。