劇情簡介

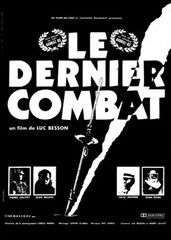

《最後的戰鬥》

《最後的戰鬥》遙遠的幾十年後,過度發達的科技讓地球苦不堪言。由於人類濫用地球資源進行核試驗、生化試驗,導致全球自然生態系統崩潰,一些長眠地下的怪獸紛紛甦醒,長相畸形、力大無窮的怪獸們是大自然的終極反撲,大肆破壞人類家園。未來世界因為核戰污染,導致人類出現了基因突變的變種人。恐怖怪獸的威脅讓人類放下彼此恩怨,決心攜手保衛家園。於是保衛地球免於怪獸蹂躪的辦法,帥哥遍地的地球防衛軍,與美女如雲的M機關便因此成立,擔負守衛地球與人類文明的重責大任出馬對抗怪獸。一年前與哥吉拉的決戰,機龍受損程度37%,失去了右腕及終極武器絕對零度炮。維修組員中條義人在八王子基地負責修復機龍的工作。某日中條在他叔叔信一的別墅家渡假時,嬰兒島的小美人精靈竟然出現在他們眼前。小美人給他們一個忠告:人類用哥吉拉骸骨製造出機龍是個嚴重的錯誤,如果出動機龍,哥斯拉就會變成人類的敵人。於是信一設法說服老友也是身為總理大臣的五十嵐,希望能中止機龍的計畫。然後在一個風和日麗的日子,天空出現了巨大的不明飛行物體,原來是“X星人”。他們帶來征服怪物的法寶,卻把人類逐一改造。人類為了擊退怪獸們和外星人,只得請怪獸之王--“哥斯拉”出馬,在世界範圍內拯救地球!

電影背景

在1992年的《龍戰四海》中,魔斯拉離開前,兩位妖精小美人曾說:“在20世紀的最後一年,會有隕石撞擊地球,到時魔斯拉會再次醒來拯救地球。”而本片中基多拉的出場便是化身隕石降落地球,魔斯拉也甦醒了的。

精彩看點

火紅的眼睛、漆黑的皮膚———日本怪獸“哥斯拉”的形象相信許多人並不陌生。50年的叱吒風雲,哥斯拉留下了很多光榮的一頁。這部《最後的戰爭》出爐之際也是怪獸哥斯拉系列影片誕生50周年的日子。第一部怪獸哥斯拉影片於1954年在日本上映,是核試驗的產物。那時,美國正在南太平洋進行核試驗。兩年後,這部電影被引入美國影院。在《哥斯拉:最後的戰鬥》這部影片中,怪獸與整個世界的那些舊敵鬥爭。影片還創造了一個新怪獸X。製片方表示,《最後的戰鬥》是由演員穿著橡皮衣服扮演的最後一部哥斯拉影片。《哥斯拉:最後的戰鬥》首次把故事的舞台從日本放大到了整個地球,其中包括中國上海、法國巴黎、美國紐約等世界各大城市。其中,哥斯拉與另一頭怪獸“火龍”在東方明珠塔頂、黃浦江邊、淮海路上空激戰的場面將令中國觀眾感到特別驚奇。本片是是50年怪獸系列片的集大成者,將出現十幾個怪獸同時搏鬥的壯觀場面。而搏鬥場景更是包括了上海、紐約、悉尼和巴黎等世界著名城市。藉助電影CG技術,塑造前所未有的衝擊力,速度感和顛覆性的場面;為PS2版本《潛龍諜影》負責人物設定的個性插畫師新川洋司傾情加盟、電玩精英加盟製作,創造超炫海底戰艦機體和地球自衛軍等搶眼造型;由曾執導過《百人斬少女》的日本實力派導演北村龍平執導,超人氣歌組TOKIO出演男女主角!相信一定不會讓廣大觀眾失望。

相關影評

本片是呂克·貝松的電影處女作,也是貝松風格最強烈的作品。全片沒有一句對白,影像也全是灰暗慘澹的黑白調子,情節離奇,時間背景模糊,完全是一個核戰之後的殘破世界。對24歲的貝松來說,對視覺感覺和影像效果的追求要高於對深層次理念的挖掘。可以說,這只是一部承載著視覺任務的影片,對於這個突兀的世界、不是未來也不是過去的世界的描繪。貝松傾注了自己年輕的才華和豐盛的想像力,一切都迥然不同,一切都能自圓其說,但一切又都暗含寓意。當影片完成時,因宣傳無門,於是貝松帶著這部影片參加瑞士阿沃基影展,一舉拿下評審特別大獎及影評人獎,因而打開他的國際知名度。也正因此片,貝松曾經一度被奉為法國年輕導演的開路先鋒。

導演介紹

呂克·貝松 Luc Besson

呂克·貝松 Luc Besson呂克·貝松LucBesson

性別:男

星座:雙魚座

出生日期:1959-03-18

出生地:Paris,France

職業:導演/編劇/演員/製片/攝影/剪輯/選角導演/副導演

更多中文名:路·比桑/盧貝松

官方網站:http://www.luc-besson.com/

呂克·貝松生於法國巴黎,幼年的理想是做一名潛水運動員和航海家。但是17歲時的一次潛水事故打破了他的童年夢想。貝松很快調整了自己人生的目標。決心做一名電影製片人,於是19歲那年來到美國洛杉磯,學習了3個月的電影製作課程。並開始拍攝一些試驗短片。1983年,貝松的電影處女作《最後的戰鬥》問世,這部多次獲獎的黑白、寬銀幕的無聲科幻片,據說是23歲的他用3法郎六蘇拍成的。呂克·貝松似乎向世人證明了,在法國即使沒有受過專業的電影教育,找不到投資,依舊可以拍出與眾不同的電影。

《捷運》和《碧海藍天》為呂克·貝松在國內和國際贏得了聲譽。雖然當年的法國凱撒獎有點吝嗇地僅僅將“最佳錄音”和“最佳音樂”獎授予《碧海藍天》.但是貝松卻公開表示這部影片是其導演生涯中最為得意的作品。畢竟,這部作品傾注了貝松少年時的激情和夢想,貝松終於可以用他的攝影機捕捉他童年時代所看到的海洋的光影和生命。

80年代的法國有所謂BBC年輕導演之說,即專指Beinex、Besson、Carax(貝內克斯、貝松、卡拉克斯)。這三位新銳導演儘管有很多相同與不同,但其最大的共同點卻是對藍色莫名其妙的偏愛。從貝內克斯1980年拍的《女歌星》開始,藍色就充滿了銀慕,卡拉卡斯則拍了《卑賤的血統》;而貝松的《碧海藍天》更是從片名到內容都藍色的調子。貝松苦心孤詣營造的對大海的嚮往和浪漫情懷自然是無人能比,其精彩的水下攝影恐怕令《鋼琴課》和《鐵達尼號》的導演也受益匪淺。

《尼基塔》與《殺手萊昂》是呂克·貝松由藝術影片向商業影片的成功過渡。《殺手萊昂》奪得了當年凱撒獎最佳影片獎,貝松則榮獲最佳導演獎。自90年代以來,法國藝術電影的繁榮將法國商業電影推到了一種尷尬的境地,在法國以外的地方,拍藝術電影是需要很大勇氣的,因為你要面臨著嚴峻的生存問題,在法國則不同,如果一個電影藝術家要去拍迎合大眾口味的商業電影,則似乎要更大的勇氣。呂克·貝松就是這樣一位“不合時宜”的導演。

呂克·貝松是當代法國電影影壇最受矚目且爭議最大的導演。儘管《第五元素》在商業上的成功使得法國最大的電影公司高蒙公司的營業額翻了一翻,但是貝松在國內卻常常被說成是向好萊塢電影投降的反面典型。為此,苦悶的貝松常常要飄浮過海去好萊塢尋覓知音。貝松最終用《第五元素》和《聖女貞德》證明了娛樂大片不是好萊塢的專利,法國人不僅能製造低成本、小製作的藝術電影,還能生產在全球盈利的商業巨片,一個法國人可以在美國的地盤上“與他們相抗衡”。

最受好評的5部作品:

《這個殺手不太冷》1994;《家園 》2009;《碧海藍天 》1988 ;《亞特蘭提斯 》1991 ;《奪命女殺手 》 1997