《拜倫詩選》

《拜倫詩選》拜倫是一名在文學體裁上涉足廣泛的詩人,他的詩作包括短篇抒情詩、長篇詩體小說、敘事詩、長篇諷刺詩和詩劇等,《拜倫詩選》收入了除詩劇以外各種類型的詩作,可分為短詩、長詩選段和長詩3個部分。

1,短詩部分內容多為悼亡、懷古和愛情及身世的慨嘆,另外還包括了一些政治詩。《只要再克制一下》是其中的一首佳作。對女性的描寫是拜倫的抒情詩中另一個常見的題材。他筆下的女性總是具有動人的形態和神態,並與大自然的美融為一體。如《她走在美的光彩中》:

2,《詩選》第二部分是長詩選段,主要摘自拜倫的兩部代表作《恰爾德·哈洛爾德遊記》和《唐璜》。前者足代表詩人詩藝成熟的第一部重要作品。開頭兩章寫於歐洲大陸旅行時,1812年一出版便使拜倫蜚聲詩壇,按詩人自己的說法是一夜醒來就成了“詩壇上的拿破崙”。《唐璜》是拜倫最後一部長篇作品,儘管未能完成,但仍然是拜倫一一生中豐碑似的作品。它內容豐富、氣勢宏偉,因其犀利的批判鋒芏而被譽為“諷刺現代社會的積弊”的百科全書。第三章中“哀希臘”部分可以獨立成篇,氣勢悲牡、音節鏗鏘,充滿慷慨激昂的情感。

3,《詩選》最後一部分包括了《科林斯的圍攻》《錫雍的囚徒》《貝波》《審判的幻景》和《青銅世紀》五首長詩。《貝波》講述的是威尼斯的狂歡節中,一個久別家鄉的丈夫回到家中,卻發現妻子另尋新歡,最後以一杯咖啡解決糾紛的故事。筆凋亦裝亦諧,將狂歡節的熱鬧氣氛和人們在愛情、婚姻上的輕浮風尚渲染得淋漓盡致。《青銅世紀》諷刺並揭發了1822年召開的“神聖同盟”會議。

背景

《拜倫詩選》

《拜倫詩選》喬治·戈登·拜倫(GeorgeGordonByron)(1788.1.22-1824.4.19),是英國浪漫主義文學的傑出代表。出生於倫敦破落的貴族家庭,10歲繼承男爵爵位。他曾在哈羅中學和劍橋大學讀書,深受啟蒙主義的薰陶。成年以後,正逢歐洲各國民主、民族革命運動蓬勃興起。反對專制壓迫、支持人民革命的進步思想,使他接近英國的工人運動,並成為19世紀初歐洲革命運動中爭取民主自由和民族解放的一名戰士。

拜倫從學生時代開始寫詩,第2部詩集《閒暇的時刻》 (1807)出版後受到《愛丁堡評論》的攻擊,詩人乃答之以《英國詩人和蘇格蘭評論家》(1809)一詩,初次顯露了他卓越的才華和諷刺的鋒芒。1812年發表的《恰爾德·哈羅爾德遊記》(第1、2章)是他的成名作。1816年,拜倫因私生活受到上流社會的排斥,憤而移居義大利。在義大利,他寫了《恰爾德·哈羅爾德遊記》的第3、4兩章(1816、1818年)。這部抒情敘事長詩和未完成的巨著《唐璜》是他最著名的代表作。本詩選是收錄其詩歌最全面的版本。

拜倫還寫了一系列長篇敘事詩,如《異教徒》(1813)、《海盜》(1814)和7部詩劇,如《曼弗雷德》(1817)、《該隱》(1821),以及許多抒情詩和諷刺詩,如《審判的幻景》(1822)。

1823年初,希臘抗土鬥爭高漲,拜倫放下正在寫作的《唐璜》,毅然前往希臘,參加希臘志士爭取自由、獨立的武裝鬥爭,1824年4月19日死於希臘軍中。他的詩歌在歐洲和中國都有很大的影響。

內容精要

拜倫是一名在文學體裁上涉足廣泛的詩人,他的詩作包括短篇抒情詩、長篇詩體小說、敘事詩、長篇諷刺詩和詩劇等,《拜倫詩選》收入了除詩劇以外各種類型的詩作,可分為短詩、長詩選段和長詩3個部分。短詩部分內容多為悼亡、懷古和愛情及身世的慨嘆,另外還包括了一些政治詩。 《只要再克制一下》是其中的一首佳作。18l1年拜倫回到英國後重訪過去的戀人賽莎,才知昔日的芳容已付黃土,在深深的哀愁和遺憾中,詩人想要借縱酒悲歌來麻木寂寞悲痛的心,然而,懷想起旅途中對賽莎魂牽夢繫的思念,他觸物傷情,難忍悲涼: 給我拿酒來吧,給我擺上筵席, 人本來不適於孤獨地生存; 我將作一個無心的浪蕩子弟, 隨大家歡笑,不要和人共悲慟。 在美好的日子裡我不是如此, 我原不會這樣,如果不是你 逝去了,把我孤獨地留下度日; 你化為虛無——一切也失去了意義。這首詩情思纏綿、哀婉淒楚,哀極而樂的淒涼和起伏波動的情感把失去戀人的苦痛、無盡的懷念和不渝的忠誠表現得分外感人。對女性的描寫是拜倫的抒情詩中另一個常見的題材。他筆下的女性總是具有動人的形態和神態,並與大自然的美融為一體。如《她走在美的光彩中》 : 她走在美的光彩中,像夜晚 皎潔無雲而且繁里滿天: 明與暗的最美妙的色澤 在她的儀容和秋波里呈現: …………… ▲她走在美的光彩中《詩選》第二部分是長詩選段,主要摘自拜倫的兩部代表作《恰爾德·哈洛爾德遊記》和《唐璜》 。前者足代表詩人詩藝成熟的第一部重要作品。開頭兩章寫於歐洲大陸旅行時,1812年一出版便使拜倫蜚聲詩壇,按詩人自己的說法是一夜醒來就成了“詩壇上的拿破崙”。《唐璜》是拜倫最後一部長篇作品,儘管未能完成,但仍然是拜倫一一生中豐碑似的作品。它內容豐富、氣勢宏偉,因其犀利的批判鋒芏而被譽為“諷刺現代社會的積弊”的百科全書。第三章中“哀希臘”部分可以獨立成篇,氣勢悲牡、音節鏗鏘,充滿慷慨激昂的情感。《詩選》最後一部分包括了《科林斯的圍攻》《錫雍的囚徒》《貝波》《審判的幻景》和《青銅世紀》五首長詩。《貝波》講述的是威尼斯的狂歡節中,一個久別家鄉的丈夫回到家中,卻發現妻子另尋新歡,最後以一杯咖啡解決糾紛的故事。筆凋亦裝亦諧,將狂歡節的熱鬧氣氛和人們在愛情、婚姻上的輕浮風尚渲染得淋漓盡致。《青銅世紀》諷刺並揭發了1822年召開的“神聖同盟”會議。值得一提的是,拜倫的詩作中有許多以東方為背景或以東方故事為題材的詩篇,如《海盜》《異教徒》《阿比杜斯的新娘》《恰爾德·哈洛爾德遊記》等,它們都充滿了東方情調和富有浪漫氣息的華美想像與激情,而這得益於長期的漂泊生活帶給他的廣闊的視野。知名篇章《恰爾德·哈洛爾德遊記》第3章第113一114節是閃爍著思想和意志光輝的一段詩章。詩人借主人公之口宣洩了自己不與世俗同流合污的決心和對真、善、美的祈盼。反覆、排比的詩句和澎湃的激情使之充滿巨大的震撼力。我沒有愛過這世界 我沒有愛過這世界,它對我也一樣; 我沒有阿諛過它寓臭的呼吸,也不曾 忍從地屈膝,膜拜它的各種偶像; 我沒有在臉上堆著笑,更沒有高聲 叫嚷著,崇拜一種回音;紛紜的世人 不能把我看敝他們一夥;我站在人群中 卻不屬於他們;也沒有把頭腦放進 那並非而又算作他們的思想的屍衣中, 一齊列隊行進,因此寸被壓抑而致溫頤。 我沒有愛過這世界,它對我也一樣—— 怛是,儘管彼此敵視,讓我們方方便便 分手吧;雖然我自己不曾看到,在這世上 我相信或許育不騙人的希望,真實的語言, 也許還有些美德,它們的確懷有仁心, 並不給失敗的人安排陷阱;我還這樣想: 當人們傷心的時候,有些人真的在傷心, 有那么一兩個,幾乎就是所表現的那樣—— 我還認為:善不只是空話,幸福並不只是夢想。

拜倫一生為民主、自由、民族解放的理想而鬥爭,而且努力創作,他的作品具有重大的歷史進步意義和藝術價值,他未完成的長篇詩體小說《唐璜》,是一部氣勢宏偉,意境開闊,見解高超,藝術卓越的敘事長詩,在英國以至歐洲的文學史上都是罕見的。

拜倫從學生時代開始寫詩,第2部詩集《閒暇的時刻》(1807)出版後受到《愛丁堡評論》的攻擊,詩人乃答之以《英國詩人和蘇格蘭評論家》(1809)一詩,初次顯露了他卓越的才華和諷刺的鋒芒。1812年發表的《恰爾德·哈羅爾德遊記》(第1、2章)是他的成名作。1816年,拜倫因私生活受到上流社會的排斥,憤而移居義大利。在義大利,他寫了《恰爾德·哈羅爾德遊記》的第3、4兩章(1816、1818年)。這部抒情敘事長詩和未完成的巨著《唐璜》是他最著名的代表作。

拜倫還寫了一系列長篇敘事詩,如《異教徒》(1813)、《海盜》(1814)和7部詩劇,如《曼弗雷德》(1817)、《該隱》(1821),以及許多抒情詩和諷刺詩,如《審判的幻景》(TheVisionofJudgement,1822)。

1823年初,希臘抗土鬥爭高漲,拜倫放下正在寫作的《唐璜》,毅然前往希臘,參加希臘志士爭取自由、獨立的武裝鬥爭,1824年4月19日死於希臘軍中。他的詩歌在歐洲和中國都有很大的影響。

1.Thepublicationin1812ofthefirsttwocantosofChildeHarold’sPilgrimage,broughtByronfame.拜倫早期代表作是長篇敘事詩《恰爾德.哈羅德遊記》第一,第二章(1812)。

2.InGeneva,hewrotethethirdcantoofChildeHaroldandthenarrativepoemThePrisonerofChillon.在日內瓦,拜倫寫下了《哈羅德遊記》第三章及敘事詩《齊倫的囚犯》。

3.heproducedtheversedramaManfred,thefirsttwocantosofDonJuan.他創作了詩劇《曼弗雷德》 ,《唐璜》的前兩章。

4.DonJuanisByron’smasterpiece,agreatcomicepicoftheearly19thcentury.他的代表作《唐璜》是19世紀初期的著名諷刺史詩。

5.ByroninvestsinJuanthemoralpositiveslikecourage,generosityandfrankness,arevirtuesneglectedbythemodernsociety.拜倫在唐璜身上開發出勇敢,慷慨,誠懇直白等優點。

6.thepoet’strueintentionis,bymakinguseofJuan’sadventures,topresentapanoramicviewofdifferenttypesofsociety.詩人的創作意旨在於通過唐璜的遊歷來體現不同的社會情形。

7.Byron’ssatireontheEnglishsocietyinthelaterpartofthepoemcanbecomparedwithPope’s;andhissatireismuchlesspersonalthanthatofPope’s,forByronishereattackingnotapersonalenemybutthewholehypocriticalsociety.拜倫在詩的末尾對英國社會的諷刺與蒲柏相媲美,有過之而無不及,因為拜倫諷刺的不是個人恩怨,而是整個社會的虛偽。

8.AsaleadingRomanticist,Byron’schiefcontributionishiscreationofthe“Byronichero,”aproud,mysteriousrebelfigureofnobleorigin.SuchaheroappearsfirstinChildeHarold’sPilgrimage,andthenfurtherdevelopedinlaterworkssuchastheOrientedTales,Manfred,andDanJuanindifferentguises.作為浪漫主義的代表詩人,拜倫的主要貢獻在於他創造了“拜倫式英雄”,高傲,神秘,反叛卻帶有貴族血統。這種拜倫式英雄出現在《哈羅德遊記》,《東方故事集》,《曼弗雷德》及《唐璜》等多部作品中。

9.ActuallyByronhasenrichedEuropeanpoetrywithanabundanceofideas,images,artisticformsandinnovations.拜倫以豐富的思想,想像力,藝術形式和創新歐洲的詩歌得到了發展

閱讀指導

拜倫的一生始終被無盡的迫害和流言所追逐,這是他投向人群的目光是陰鬱的、憤懣的。因此,他的作品大多洋溢著反抗的精神和磅礴的激情,並且閃現出眾多“拜倫式的英雄”——他們高傲堅強而又孤獨、憂邰的心境和氣質,一如詩人本人。這集中地體現在他的一組“東方敘事詩”里,如書中所選的《阿比杜斯的新娘》《海盜》等詩篇。在這些詩中,集中了眾多的拜倫式的英雄形象。他們中有流浪漢、造反者乃至強盜。他們以各自的方式向虛偽的貴族和資產階級控制下的法律、道德和宗教挑戰,為爭取自由、幸福和個性解放而拚死鬥爭;在《恰爾德·哈洛爾德遊記》中,拜倫歌頌了西班牙人民反抗拿破崙侵略者的鬥爭,並刻畫了一系列感人的英雄人物形象,同時,對紙醉金迷的庸庸眾生進行了辛辣的嘲諷。可以說,拜倫自始至終都是“人類自由的歌者”。但是,許多人批評拜倫詩中有脫離民眾的個人英雄主義和嘲諷一切的悲觀主義情緒。偉大的俄國文藝批評家別林斯基挺身而出為他辯護,他說:“拜倫以乾百萬人的苦痛為懷,他熱愛人類,但他鄙視、痛恨那些雖然和他在一起但使他感覺孤獨的人們。”這應是對這位特立獨行的詩人最中肯的評價。

拜倫可以說足最充分地利用筆墨為武器與黑暗和專製作鬥爭的詩人。同時,他的抒情詩:《雅典的少女》、《今天我度過了二十六歲》、《樂章》等等,也以它對形象美的捕捉和強烈的感情而成為不朽的名篇。他的詩歌所顯露出的無窮的力量、大膽的想像、美好的自然景色、尖銳而機智的諷刺、動人的詞句以及他對人類自由的真減的熱情,使他擁有一代又一代人的景仰和熱愛。

閱讀建議

同為19世紀浪漫主義詩人,拜倫和雪萊的詩歌風格有著明顯的不同。後者將人類的未來寄託於普遍的愛,從而詩中充滿幻想和憧憬,顯得甜美、溫和。拜倫則感於喚醒人心的艱難而採用批判和嘲諷的方式,抒發自己內心的痛楚和憤懣,在閱讀時應注意體會。

妙語佳句

《拜倫詩選》

《拜倫詩選》我的日子飄落在黃葉里,/愛情的花和果都已消失;/只剩下漬傷,悔恨和悲哀/還為我保持!(《今天我度過了三十六歲》)

善不只是空話,/幸福並不只是夢想。(《恰爾德·哈洛爾德遊記》)

作者簡介

喬治·戈登·拜倫(1788-1824)是蘇格蘭貴族。1788年1月23日出生於倫敦。他天生跛一足,並對此很敏感。十

拜倫

拜倫從1809-1811,拜倫出國作東方的旅行,是為了要“看看人類,而不是只方書本上讀到他們”,還為了掃除“一個島民懷著狹隘的偏見守在家門的有害後果”。在旅途中,他開始寫作《恰爾德。哈洛爾德遊記》和其他詩篇,並在心中醞釀未來的東方故事詩。《恰爾德。哈洛爾德遊記》的第一、二章在1812年2月問世,轟動了文壇,使拜倫一躍成為倫敦社交界的明星。然而這並沒有使他和英國的貴族資產階級妥協。他自早年就自到這個社會及其統治階級的頑固、虛偽、邪惡及偏見,他的詩一直是對這一切的抗議。

1811-1816年,拜倫一直在生活在不斷的感情鏇渦中。在他到處受歡迎的社交生活中,逢場作戲的愛情俯拾即是,一個年青的貴族詩人的風流韻事自然更為人津津樂道。拜倫在1813年向一位安娜·密爾班克小姐求婚,於1815年1月和她結了婚。這是拜倫一生中所鑄的最大的錯誤。拜倫夫人是一個見解褊狹的、深為其階級的偽善所宥的人,完全不能理解拜倫的事業和觀點。婚後一年,便帶著初生一個多月的女兒回到自己家中,拒絕與拜倫同居,從而使流言紛起。以此為契機,英國統治階級對它的叛逆者拜倫進行了最瘋狂的報復,以圖毀滅這個膽敢在政治上與它為敵的詩人。這時期的痛苦感受,也使他寫出象《普羅米修斯》那樣的詩,表示向他的壓迫者反抗到底的決心。

拜倫在1916年4月永遠離開了英國,一個傳記作者說他“被趕出了國土,錢帶和心靈都破了產,他離去了,永不在回;但他離去後,卻在若恩河的激流之旁找到新的靈感,在義大利的天空下寫出了使他的名字永垂不朽的作品。”

1816年,拜倫居住在瑞士,在日內瓦結識了另一個流亡的詩人雪萊,對英國發動統治的憎恨和對詩歌的同好使他們結成了密友。

拜倫在旅居國外期間,陸續寫成《恰爾德哈洛爾德遊記》(1816-1817)、故事詩《錫雍的囚徒》(1816)、歷史悲劇《曼弗雷德》(1817)、長詩《青銅世紀》(1923)等。巨著《唐璜》是拜倫最重要的一組詩,半莊半諧、夾敘夾議,有現實主義的內容,又有奇突、輕鬆而諷刺的筆凋。第一、二章匿名發表後,立即引起巨大的反響。英國維護資產階級體面的報刊群起而攻之,指責它對宗教和道德進攻,是“對體面、善良感情和維護社會所必須的行為準則的譏諷”,“令每個正常的頭腦厭惡”,等等。

但同時,它也受到高度的讚揚。作家瓦爾特·司各特說《唐璜》“象莎士比亞一樣地包羅萬象,他囊括了人生的每個題目,撥動了神聖的琴上的每一根弦,彈出最細小以至最強烈最震動心靈的調子。”詩人歌德說,“《唐璜》是徹底的天才的作品--憤世到了不顧一切的辛辣程度,溫柔到了優美感情的最纖細動人的地步……”。《唐璜》寫完第十六章,拜倫已準備獻身於希臘的民族解放運動了。

這是詩人一生最後的、也是最光輝的一業。他既憎恨發動的“神聖同盟”對歐洲各民族的壓迫,也憎恨土爾其對希臘的統治。1824年,拜倫忙於戰備工作,不幸遇雨受寒,一病不起,4月9日逝世。他的死使希臘人民深感悲痛,全國誌哀二十一天。

譯者簡寫

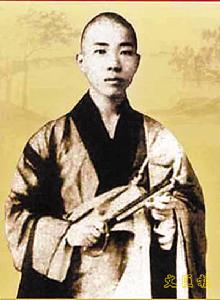

1 蘇曼殊

蘇曼殊

蘇曼殊蘇曼殊(1884~1918年),近代作家、詩人、翻譯家,廣東香山(今廣東中山)人。原名戩,字子谷,學名元瑛(亦作玄瑛),法名博經,法號曼殊,筆名印禪、蘇湜。光緒十年(公元1884年)生於日本橫濱,父親是廣東茶商,母親是日本人。

1903年蘇曼殊留學日本,曾在東京早稻田大學預科,成城學校等處就讀,並利用假期到泰國、斯里蘭卡等國遊歷,在日本期間,參加過中國留學生的愛國組織革命團體青年會和拒俄義勇隊,傾向於民主革命。學成後回國,任上海《國民日報》的翻譯,不久即於惠州出家為僧。1907年赴日組織亞洲和親會,公然反抗帝國主義,後與魯迅等人合辦雜誌《新生》,但未成功,此後遠赴爪哇。辛亥革命後歸國,對現實悲觀失望。

1918年5月2日,蘇曼殊在上海病逝,年僅34歲。

晚清時節,譯風大盛,而因中國是詩歌帝國,二則詩歌文體翻譯較難,當時譯詩並不多,譯入最多的是拜倫等的西方浪漫主義詩作。蘇曼殊在西方浪漫主義詩歌譯介上可謂獨步譯林,因此,RamonWoon(翁聆雨)、Irvingy(羅郁正)合撰的PoetsandPoetryofChina'sLastEmpire,以嚴復、林紓、蘇曼殊為清末三大翻譯專家。

1906年後,在詩壇、畫壇及佛教界名聲大騷的蘇曼殊進入文學譯介高產期,先後出版四個詩歌譯集,全首刊海外:英譯漢詩集《文學因緣》,1908年東京博文館印刷,上海群益書社翻印時改名為《漢英文學因緣》。它是近現代以來中國最早的中英詩歌合集,蒐集英譯漢詩非常廣泛,包括Candlin、JamesLegge(理雅各)所譯《詩經》全部和伯夷、叔齊、百里奚、箕子等的大量詩作,還收集了MiddleKingdom、FrancisDavis的譯本,“以證異同”;Giles翻譯的李白、杜甫、班固、王昌齡、張籍、文天祥的名篇,Mercer的《採茶詩》等;另有諸篇取於群集,沒有傳譯者姓名。1911年東京神田印刷所出版了蘇曼殊的《潮音》之後湖畔詩社翻印,上海創造社出版部寄售。《潮音》主體第一部分為英漢詩曲互譯,第二部分為英吉利閨秀詩選。該選本收漢譯英詩又收英譯漢詩、收曼殊自己譯作又收他人譯作、收中國人譯詩又收外國人譯詩。蘇曼殊為《潮音》作序兩篇,一英文,一漢文,後序收入1914年《拜倫詩選》時又被稱為《〈拜倫詩選〉自序》。兩篇序高度評價拜倫和雪萊,特別是論述詩歌翻譯的理論問題,表現了蘇曼殊的文學審美觀,頗有研究價值。1914年,曼殊將一些西譯漢詩和自己的漢譯西詩,由東京三秀舍合集為《漢英三昧集》,泰東書局翻印時改為《英漢三昧集》。

《蘇曼殊全集》

《蘇曼殊全集》曼殊最重要的翻譯詩歌集就是《拜倫詩選》。這是我國翻譯史上第一本外國詩歌翻譯集,蘇曼殊也因之成為將拜倫、雪萊詩翻譯到中國來的第一人。這本詩集包括《哀希臘》、《贊大海》、 《去國行》 等四十多首抒情詩傑作,確實是石破天驚的創舉。《拜倫詩選》有三個問題需要釐清。第一、《拜倫詩選》的出版情況歷來是曼殊研究一大公案。蘇曼殊生活在那樣一個動盪不安的時代,他一生又過著托缽遊歷、動定不居的生活,況且作品多發行於國外,他創作的大量文稿和畫作都不得存世,今存最早《拜倫詩選》版本為1914年出版,署“日本東京三秀舍印刷,梁綺莊發行”。此書底頁註:“戊申(1908年)九月十五日初版發行,壬子(1912年)五月初三日再版發行,甲寅(1914年)八月十七日再版發行。”但前兩版的本子從未發現,故柳亞子、柳無忌懷疑是否有過1908、1912年本。《〈拜倫詩選〉自序》篇尾曼殊注為“光緒三十二年”即1906年,柳亞子在《蘇曼殊新傳考證》中認為曼殊所云“光緒三十二年”(1906)當為“宣統元年”(1909)之誤,“戊申”(1908)當為“己酉”(1909)之誤,“但不知玄瑛於此書編成及出版之年歲,何以一誤再誤,殊不可解,豈此中別有玄虛耶?恨不能起地下問之矣。”馬以君則據之斷定:《拜倫詩選》“當時出版未遂,1911年併入《潮音》,……後於1914年9月,《拜倫詩選》以單行本問世。”(馬以君編《蘇曼殊文集》P300,花城出版社1991。)鑒於柳亞子和馬以君均為推論,而1914年版書底頁“注”為唯一確證的材料,本人仍以1908年版為確有。

第二,關於蘇曼殊開始翻譯拜倫詩時間,歷來爭執頗多。《〈拜倫詩選〉自序》篇尾曼殊注為“光緒三十二年”即1906年,有研究者認為蘇譯拜倫在1906年已經完成了《去國行》、 《贊大海》 、 《哀希臘》 ,缺少成書時的《星耶峰耶俱無生》,“曼殊再粗心也不可能將‘宣統元年’誤為‘光緒三十二年’”,“細讀曼殊《自序》”,可知“柳亞子忽略了成書所需要的‘過程’以及成書與出版之間的間隔,將成書與出版的時間都輕率地定在1909年,並因此更改蘇曼殊其他活動和著述的時間,這是有違歷史真實的。”(余傑《狂飆中的拜倫之歌》,載《魯迅研究月刊》1999年第9期。)此言不差,不過該“細讀”並沒給出充分證據證明被“更改”的活動和時間指什麼。楊仁山開設秪垣精舍在1907年,蘇在1908年10月5日於杭州《致劉三》中寫有“茲金陵開設梵文學堂,今接仁山居士信,約瑛速去”和11日所寫在秪垣精舍情況,查對《〈潮音〉自序》中言:“去秋,白零(柏林)大學教授法蘭居士游秣陵,會衲於秪垣精舍。”“比自秣陵遄歸將母,病起胸膈,濡筆譯拜倫《去國行》、《贊大海》、《哀希臘》三篇”,可見,1906年已經譯完上述三篇是不合史實的。黃侃說:“(曼殊)景仰拜倫為人,好誦其詩。余居東夷日,適與同寓舍,暇日輒翻拜倫詩以消遣。”(《鐫秋華室說詩》,見柳亞子編《蘇曼殊全集》(五)P237。)考黃侃居日時間,可知蘇曼殊翻譯拜倫的詩大約始於1907、1908年居日本時。現在可資為證的是1908年編選的《文學因緣》和在《民報》發表的《娑羅海濱遁跡記》中已有其所譯《星耶峰耶俱無生》。

第三、《留別雅典女郎》的譯者問題。陳子展《中國近代文學之變遷》論曼殊譯詩時說:“我愛看他譯的《留別雅典女郎》,我尤愛他譯的《去國行》。”施蟄存編選的《中國近代文學大系翻譯文學集》(上海書店1991)內錄署名蘇曼殊譯拜倫詩6首,亦含《留別雅典女郎》。現在許多引者均以這兩位學者的說法為據,實屬以訛傳訛。該詩並非曼殊譯作,在1908年蘇曼殊出版的《文學因緣》內即署譯者為“盛唐山民”,《〈文學因緣〉自序》中又明言“《留別雅典女郎》四章,則故友譯自《Byron集》中。”故友即葛循叔,是蘇同鄉(《蘇曼殊文集》P298注36),陳獨秀《存歿六絕句》寫到“曼殊善畫工虛寫,循叔耽玄有異聞”。1909年曼殊將《留別雅典女郎》編入《拜倫詩選》,1914年版本沒有說明譯者,當為施蟄存等誤選的原因。

蘇曼殊不僅首先系統地向中國譯介拜倫,值得稱道的是他還譯介了西方其他浪漫主義詩人如彭斯、雪萊、豪易特、歌德等的詩作,範圍之廣無人比肩,特別是《拜倫詩選》等的出版拓寬了晚清翻譯文學的路子,使讀者能在廣闊的視野上了解西方詩歌,影響深遠。魯迅在日本準備創辦《新生》時曾邀約已負盛名的蘇曼殊作為同人,雖在後來的《雜憶》中有不贊成蘇譯筆“古奧”之意,但聯繫上下文,實際上他強調的是曼殊譯詩對他的影響:“就自己而論,也還記得怎樣讀了他的詩而心神俱往;……可惜我不懂英文,所看的都是譯本。……蘇曼殊先生也譯過幾首,那時他還沒有做詩‘寄調箏人’,因此與Byron也還有緣。”而且,他還清楚地記得曼殊把譯詩編入“綠面金簽的《文學因緣》中”。民國時文學史家張定璜在《蘇曼殊與Byron及Shelly》中評價:“蘇曼殊還遺下了一個不太容易認的,但確實不太小的功績給中國文學。是他介紹了那位《留別雅典女郎》的詩人Byron給我們,是他開初引導了我們去進一個另外的新鮮生命的世界。在曼殊後不必說,在曼殊前儘管也有曾經談歐洲文學的人。我要說的只是,唯有曼殊才真正教了我們不但知道並且會悟,第一次會悟,非此地原來有的,異鄉的風味。……唯有曼殊可以創造拜倫詩。”1923年,楊鴻烈在《蘇曼殊傳》中說:“中國這幾十年介紹歐洲詩歌成績非常之壞!……現在白話詩盛行,……但介紹歐美詩歌是目前最迫切的事,我希望大家在譯詩上面都要以曼殊的信條為信條。”這些文字給予曼殊譯詩的高度評價,代表了當時知識青年的共同感受。從1902年梁啓超在《新中國未來記》中首開譯介拜倫之風,到蘇曼殊系統翻譯其詩和1907年魯迅在《摩羅詩力說》中從理論上闡發拜倫的“摩羅”精神,再到1924年《小說月報》發行“詩人拜倫的百年祭”專號,拜倫以其現代個人的情感表達成為這個古老國度的“靈之音”,成為青年追摹的精神偶像。

日本學者藤井省三在《魯迅比較研究》之《魯迅與拜倫》一章中,以對拜倫的接受為主線,給予蘇曼殊高度評價,認為“魯迅與蘇曼殊切開了近代文學地平線”,此言當為知人之論。

2 查良錚

查良錚

查良錚 查良錚(穆旦)作品

查良錚(穆旦)作品其後二十年間,查良錚繼續以介紹優秀外國詩歌為己任.長夜孤燈,他在翻譯拜倫巨著 《唐璜》 的同時,又增補修訂了普希金抒情詩共四百餘首,總為一集.譯詩本是一樁吃力而難得討好的工作,譯普希金的詩就更加如此了.譯詩是不可能十全十美的.幸好查良錚精通俄語,熟諳俄羅斯文學,尤其難得是,譯者本人也是一位卓越的抒情詩人.自然,這並不是說,這些譯詩必然是"無懈可擊"的.假如譯者今天還在人世,他一定會歡迎朋友們對譯文提出這樣那樣 的意見,進行商榷.為了使譯者生前經過多年錘鍊而譯出的這本詩集能夠完整地同讀者見面,我們在整理遺稿的時候,無意妄加改動.我們希望把這本詩集作為查良錚留下的寶貴文學遺產的一部分,呈獻給他畢生熱愛的祖國和人民.相信深情的讀者自會作出公正的論斷的.