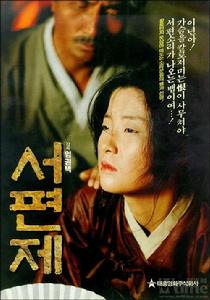

導演:林權澤 Kwon-taek Im

《悲歌一曲》

《悲歌一曲》主演:金明坤 Myung-gon Kim

吳貞孩 Jung-hae Oh

Kyu-chul Kim ...

國家/地區: 韓國

對白語言:韓語

上映日期:1993年4月10日 韓國

類型:劇情/歌舞

片長:112 min

劇情介紹

“潘索里”演唱藝人裕鳳來到男孩東戶所在的村莊唱堂會,歌聲將東戶守寡的母親深深打動,二人互生好感終招來村人非議。為此,裕鳳帶著東戶母子和養女松華開始了流浪生涯。不久,東戶母親難產而死,裕鳳開始教松華和東戶唱“潘索里”和擊鼓。勤奮的松華終於掌握了“潘索里”演唱技巧,東戶則由於用心不夠經常受到訓斥。幾年以後,二人逐漸成為遠近有名的一對“潘索里”歌手和鼓手。由於裕鳳的要求過於嚴格,東戶離家出走,這讓松華非常傷心,無心再唱“潘索里”。裕鳳無計可施,竟然讓松華喝下盲藥。失明的松華沒有痛哭,並對裕鳳說願意繼續唱“潘索里”。裕鳳決定教她唱難度很大的《獄中歌》——悲歌一曲。由於身體太虛,松華總唱不好。裕鳳情急偷了村民的雞,被村民發現後一頓毒打終於死去。多年以後,東戶得知了松華失明的訊息,並受人指點找到了松華的棲身之地。他自稱是專程來聽松華演唱的,二人相對而坐。伴著東戶激昂的鼓點,松華悲愴地唱起了《獄中歌》。第二天一早,東戶悄然離去,他不知道松華已經從那熟悉的鼓點中猜出了他……

演員介紹

《悲歌一曲》

《悲歌一曲》幕後製作

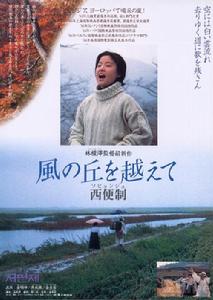

被稱為“韓國電影教父”的林權澤作為韓國電影元老級的人物,他的地位就如黑澤明之於日本電影,阿巴斯之於伊朗電影一樣。他以一顆對韓國的赤忱之心,創作出的作品都蘊含著對韓國文化的熱愛,並以美輪美奐的影響為世人展現出歷史悠久的韓國民俗景觀,通過歷史故事和人物來引發現代人對韓國的歷史和現實生活進行反思。 《悲歌一曲》是第一部為中國觀眾所認識的韓國電影,這部影片在1993年首屆上海國際電影節上,一舉奪取了最佳導演和最佳女演員兩頂桂冠,為中國影迷留下了深刻的印象。影片中表達了導演對於傳統藝術在現代社會不斷走向沒落的無奈,譜寫了一曲沉重悽美的民族藝術的輓歌。

“潘索里”是朝鮮的一種民間傳統說唱表演藝術,因演唱技巧艱深不易掌握,所以會演唱的人很少。加上受外來文化的侵襲,當時一些“潘索里”藝人紛紛改唱洋歌。裕鳳作為一個熱愛並一心想把“潘索里”說唱藝術傳承下去的藝人,在影片中的形象非常飽滿,真實可信,令人肅然起敬。松華與東戶彼此思念卻互不相認,苦苦尋覓又悄然分手,令人扼腕嘆息。影片中的人物與環境十分協調,達到了情景交融的境界。

《悲歌一曲》

《悲歌一曲》相關評論

比起導演最富盛名的《醉畫仙》 ,這部電影更加注重了對藝術與人性的探討,而《醉畫仙》則把很多筆墨加之於歷史這較沉重的一面,不免讓人想到中國的《霸王別姬》 。《悲歌一曲》這部影片,歷史總會免不去幾分混亂與浮躁,只有真實的藝術本身才能賦予電影畫面以流動和永恆的美感,其實也並不是說其中沒有牽涉到歷史抑或是現實政治的問題,只是它基本上以父女兩人之於和歌藝術為主線進行構造的,電影的時空在主人公之一……同和的追溯下轉換,但我們明顯看出全片幾乎都是同樣的色調——溫和或高調。而到了《醉畫仙》,導演就運用了豐富的環境與氣象畫面去烘托畫家不同時期與不同遭遇下的心理。

松發憂傷的和歌再也無法消失於腦海,她提嗓吟唱的是春香還是沉清的故事,它猶如史詩一般,有無言而悲愴的力量,更何況發自一個在哀傷中成長的弱女子的心懷。每一個鏡頭都有唯美的色彩,但也深深隱含著他們曲折無盡的命運,春夏秋冬,他們行走著,想想看,藝術不就是這樣的嗎,追求者只有不斷地向著自己的方向前行,其實是連方向都無法得知,你需要的就是付出一生,永遠也沒有得知的可能,天堂在不知者與求索者的理念之中,然而上帝是不會給他指路的。

也許就像卡夫卡所說耐心是應付任何情況的巧妙辦法。人們必須和一切事物一起共振,熱衷於一切事物,同時又必須平靜耐心。不能彎曲,不能折裂。只能克服,始於自我克服的克服。人不能逃避這一點。逃離這一點就是崩潰。人們必須耐心地吸收一切,耐心的成長。膽怯的自我界限只有用愛才能突破。人們必須在我們周圍沙沙作響的枯萎死亡的樹葉背後看見嫩綠鮮亮的春綠,耐心等待。耐心是實現一切夢想的唯一的、真正的基礎。