作品簡介

《弟子職》

《弟子職》《弟子職》選自《管子》卷十九,為第五十九篇,所講的是弟子所應遵守的常則。

《弟子職》是研究古代禮儀和教育的重要文獻,保存於《管子》。《漢書·藝文志》著錄於”孝經類”,朱熹將其編入《儀禮經傳通解》,並加以註解。《弟子職》與《曲禮》、《少儀》等有不少相通之處,但不能由此斷定其為漢儒作品,它應該是管子學派教學時的弟子守則。全文總計九章,首章兼言學業與德行,可視為總則。其餘八章,分言早作執事、受業應客、侍食、就餐、灑掃、執燭、服侍先生寢息與複習功課諸項規則,都是具體要求。且於童子進德修業事師之規,無不詳備。

管仲(春秋) 撰

管仲(?—前645),春秋齊國潁上(潁水之濱)人,名夷吾,字仲。相齊桓公,使桓公成為春秋五霸之首。

《弟子職》,《漢志》著錄,明定為管仲作。但據後代學者考證,《管子》一書並非管仲所作,應是戰國時齊國稷下學者託名管仲所作,其中且有漢代附益者。現存《管子》七十六篇,包括《弟子職》,在《雜篇》第十。

《弟子職》記弟子事師、受業、饌饋、灑掃、執燭坐作、進退之禮,類近今之“學生守則”。清代洪亮吉認為“乃古塾師相傳以教弟子者”,清代莊述祖也認為是“古者家塾教弟子之法”。《弟子職》是一份非常真實、非常完整、非常寶貴的研究中國歷史特別是中國教育史的文獻。

鄭康成注二《禮》兩次引用《弟子職》中的“飯是為卒,左酒右漿”,許叔重著《說文解字》也曾引用《弟子職》。鄭、許二人是當時、是後代、直到現代仍具有巨大影響並深受尊敬的學術大師。《弟子職》在漢代就已經受到鄭、許這樣的大師的重視,也足以說明了《弟子職》“真古書也” (孫同元語)。

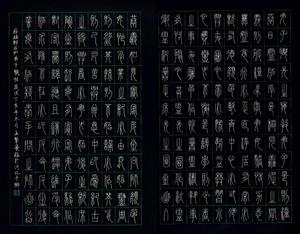

《弟子職》是鄧石如去世前一年,六十二歲時所書。就其自身而言,亦最成熟。無論運筆結字,已到人書俱

鄧石如所書《弟子職》

鄧石如所書《弟子職》 不過其中也有些字,如〖乃〗等,不合篆法,有私意作古之嫌。所以學鄧,先須學古文字國小,才有期於大方之家也。

作用及影響

《弟子職》述弟子受業、應客、坐作、灑掃、饌饋儀節。比較全面地論述稷下學宮中學生的學習、生活規則和紀律,詳細規定了在各種場合下弟子(學生)對先生(老師)的舉止行為和語言的規範要求。堪稱我國古代乃至世界上最早的學生守則。《弟子職》是研究古代禮儀和教育的重要文獻,保存於《管子》。《漢書·藝文志》著錄於"孝經類",朱熹將其編入《儀禮經傳通解》,並加以註解。《弟子職》與《曲禮》、《少儀》等有不少相通之處,但不能由此斷定其為漢儒作品,它應該是管子學派教學時的弟子守則。

內容

先生施教,弟子是則。溫恭自虛,所受是極。見善從之,聞義則服。溫柔孝悌,毋驕恃力。志毋虛邪,行必正直。游居有常,必就有德。顏色整齊,中心必式。夙興夜寐,衣帶必飭。朝益暮習,小心翼翼。一此不解,是謂學則。

少者之事,夜寐蚤作。既拚盥漱,執事有恪,攝衣共盥,先生乃作。沃盥徹盥,汛拚正席,先生乃坐。出入恭敬,如見賓客。危坐鄉師,顏色毋怍。

受業之紀,必由長始;一周則然,其餘則否。始誦必作,其次則已。凡言與行,思中以為紀。古之將興者,必由此始。後至就席,狹坐則起。若有賓客,弟子駿作。對客無讓,應且遂行。趨進受命,所求雖不在,必以反命,反坐復業。若有所疑,捧手問之。師出皆起。

至於食時,先生將食,弟子饌饋。攝衽盥漱,跪坐而饋。置醬錯食,陳膳毋悖。凡置彼食,鳥獸魚鱉,必先菜羹。羹胾中別,胾在醬前,其設要方。飯是為卒,左酒右醬。告具而退,捧手而立。三飯二斗,左執虛豆,右執挾匕,周還而貳,唯嗛之視,同嗛以齒。周則有始,柄尺不跪,是謂貳紀。先生已食,弟子乃徹,趨走進漱,拚前斂祭。

先生有命,弟子乃食。以齒相要,坐必盡席。飯必捧擥,羹不以手。亦有據膝,毋有隱肘。既食乃飽,循咡覆手。振衽掃席,已食者作。摳衣而降,鏇而鄉席,各徹其饋,如於賓客。既徹並器,乃還而立。

凡拚之道,實水於盤,攘臂袂及肘,堂上則播灑,室中握手。執箕膺揲,厥中有帚。入戶而立,其儀不忒。執帚下箕,倚於戶側。凡拚之紀,必由奧始,俯仰磬折,拚毋有徹。拚前而退,聚於戶內,坐板排之,以葉適己,實帚於箕。先生若作,乃興而辭。坐執而立,遂出棄之。既拚反立,是協是稽,暮食復禮。

昏將舉火,執燭隅坐。錯總之法,橫於坐所。櫛之遠近,乃承厥火,居句如矩,蒸間容蒸,然者處下,捧椀以為緒。右手執燭,左手正櫛,有墮代燭,交坐毋倍尊者。乃取厥櫛,遂出是去。

先生將息,弟子皆起。敬奉枕席,問何所趾。俶衽則請,有常有否。

先生既息,各就其友,相切相磋,各長其儀。周則復始,是謂弟子之紀。

參考譯文

先生施予教誨,弟子遵照實行,若是保持謙恭虛心的態度,受到的教益自能達到最大的限度。見到好的,就跟著去做,聽到是正確的,就努力實行。堅持溫柔孝悌,不可驕橫而自恃勇力。思想不可虛偽邪惡,品行必須正直。出外居家,都要有個常則,必須接近有才德的人。外表要嚴肅莊重,內心必須合乎法式。早起晚睡,衣帶必須注意整治;天天增長新知,時時加以溫習,小心翼翼地對待學業。專一於此而不懈怠,這就是求學的準則。

少年學子所當做的,應是晚睡早起。起床清掃座位而後洗漱,做事要謹慎恭敬。輕揭衣襟,備好洗漱用具,等待老師起來。服侍老師洗漱,收拾洗漱用具,灑掃屋室,端正講席,而後服侍老師入座。出入老師面前,都要畢恭畢敬,如同拜見賓客。聽講應當直身而坐,面向老師,容顏端莊,不可隨意改變。

弟子從師學習的次序,一定要從年長的開始;第一輪是這樣進行,其餘就不必如是。首次誦讀必須起立,以後則可作罷。凡屬言語、行為,都要想著以中和之道為綱紀。古時想要有所成就的人,必定都是從這一點開始的。同窗後到入座,近座的人,要起身相讓。倘有賓客到來,弟子要迅速起身。對待客人不可冷淡,要一面應對,一面行動,急速進去向老師請示。來賓所找的人,即使不在,去找的人,也必須回來報告,而後返回座位繼續學習。倘有疑難,便當拱手提出問題。老師離開課堂,學生都應起立。

到了飯時,老師將要吃飯,弟子先把飯食送上。挽袖洗漱之後,跪坐把飯菜進奉給師長。置醬擺菜,陳列膳食,不可違背規矩。一般上菜的程式,是送上鳥獸魚鱉之前,必先送上蔬菜羹湯。羹湯與肉食相間擺置,肉擺在醬的前面,擺設的形式要方正。飯要上在最後,左右再放酒和醬。飯菜上全而後退下,拱手站立一旁。一般是三碗飯和二斗酒。弟子左手端著空碗,右手握著箸匙,巡迴添加酒飯,用心注意杯碗將空的情況。若是多人空了杯碗,就要按年齡分別先後添加。周而後始,用柄長一尺的飯勺添飯,就不要跪著送上。這些就是添加酒飯的規矩。老師吃食之後,弟子便當撤去食具,還要急忙送進漱具,然後清掃席前,收拾祭品、祭器。

老師下令之後,弟子便可以進餐。按年齡入座,座席要儘量靠前。飯須用手捧撮,菜羹不能直接用手撮揀。可以雙手憑據膝頭,但不可以俯伏兩肘。已經吃完吃飽,要用手揩拭嘴邊。輕抖衣襟,搬開坐墊,吃完起身,提衣離席。不久又要回到席前,各自撤下剩餘食物,如同為賓客撤席一般。撤席之後,收拾好食器,回去垂手而立關於灑掃的方法:是將清水裝入盤中,把衣袖從手臂挽到肘部,堂上可以揚手播灑,室中只宜掬水澆灑。手提撮箕時,要把箕舌對著自身,撮箕中要放上掃帚。進門時要站立片刻,禮節方面不要有所差失。拿起掃帚,就要同時放下撮箕,撮箕應靠在門側。灑掃的順序是,必須從西南角開始。灑掃時,要低頭彎腰,不要觸動屋內陳設。由前往後,邊掃邊退,把垃圾聚到門角。蹲下來用木板把垃圾排進撮箕,並注意將箕舌面向自己,把掃帚放進撮箕。老師倘若此時出來有事,便當起身上前告止。再蹲下去拿著箕帚站起來,然後出門倒掉垃圾。灑掃完畢之後,回來垂手而立。這些,就算合乎規範。進晚餐時,仍然要遵守早餐時的禮儀。

黃昏時候,便要點燃火炬,弟子握執,坐在屋室的一角。安置柴薪的方法,是把柴薪橫擺在所坐的地方,根據火炬剩餘的長短,不斷加以接續,將新添的火炬如法放置在燃燒處。束薪之間,要留有一束的空隙。燃燒的束薪放在底下,還要捧碗來貯存火炬余灰。右手握持火炬,左手修整餘燼。有誰疲倦了,就由另外的人接替舉炬,輪番換坐,不可背向老師。最後收取餘燼,出門倒掉。

老師準備寢息,弟子都應起立服侍。恭敬地捧上枕席,問明老師腳伸何處。第一次鋪床布席需問清楚,有了定規,就不必再問。

先生寢息之後,弟子應當邀請自己的朋友,互相切磋商討,發揮各自所學的義理。

將以上各項周而復始地堅持下去,這就是弟子的規矩。

難讀字音

《弟子職》

《弟子職》解(xiè): 通「懈。」鬆懈怠惰。

拚(fēn): 掃除。

恪(kè): 謹慎而恭敬。

怍(zuò): 改變。

饌(zhuàn): 飯食。

饋(kuì): 為人送食。

胾(zì): 大塊肉。

嗛(qiàn): 食盡。

擥(lǎn): 撮持也。

咡(èr): 口旁。

揲(shè): 箕舌。

借鑑意義

《弟子職》朱熹曾謂:此篇“言童子入學受業事師之法”,“全似《曲禮》”。郭沫若認為“當是齊稷下學宮之學則”。《弟子職》記弟子事師、受業、撰饋、灑掃、執燭坐作、進退之禮,是我國古代教育史上第一個詳明而完備的“學生守則”。它以四言對仗的形式編寫成章,便於記誦,總結了稷下學宮管理的有益經驗,反映了戰國時期教育的部分史實。《弟子職》重視對學生的各個方面的教育。

在道德修養上,則要求學生“溫柔孝悌,毋教恃力,志毋虛邪,行必正直”,以使他們形成良好的道德品質和學風,並以此來促進他們的學業發展。尤其重視學生的常規教育,培養學生懂規矩、知禮節。如何給老師上菜、添飯,自己如何吃飯以及執燭、就寢等,規定的詳盡具體,利於學生素質的提高。總之,《弟子職》反映了當時事事為課程內容、處處是課堂、時時是學習時機的思想,把學習貫穿於課堂管理、待人接物、灑掃應對、飲食起居等平常生活中的一舉一動中。

《弟子職》篇中所強調的學生日常行為守則,對學生的要求相當全面、具體而嚴格,甚至有些苛刻。它隱含為統治階級培養具有禮義廉恥等道德規範且對君主有絕對順從的吏民的政治目的。今天看來,一些觀念卻有著明顯的奴役性,甚至有著片面性或嚴重錯誤,絕不能照搬過來使用。但我們如能一分為二,用客觀公平的歷史的眼光去考查、去分析,認真的吸取古人思想之精華,去其糟粕,去偽存真,去粗存精,那么《弟子職》所闡述的培養學生的基本行為規範、尊師重教的教育思想仍有不少東西值得我們去借鑑、繼承和發展。

2:價值中國 http://www.chinavalue.net/wiki/showcontent.aspx?titleid=490193:綠色建材網 http://www.6jc.cn/guji/Article/8245_8305.html