《在懸崖上》

《在懸崖上》刊於《鴨綠江》雜誌 1956年第9期,鄧友梅先生1956年發表短篇小說《在懸崖上》,從此,在文壇上嶄露頭角,也正是因為這部作品,鄧友梅於1957年被打成右派,直到1978年才徹底平反。作品以深刻細膩的筆觸揭示出三位青年男女在愛情婚姻的波瀾中複雜的內心世界。這在犯年代強調抒寫所謂團隊精神的大我之情、一味貶斥小我的中國文壇是難得的好作品。

作者簡介

鄧友梅

鄧友梅鄧友梅,男,原籍山東省平原縣,1931年出生於天津,上過4年國小,久居北京。1941年回山東故里,當新四軍交通員。爾後被抓到日本做華工,服苦役。1945年抗日戰爭勝利後歸國,隨即參加解放軍華東野戰軍,先後當過通訊員、文工團員和見習記者。50年代開始文學創作。1951年在當代著名作家趙樹理關心下,發表第一篇小說《成長》。1952年進入文學講習所,在當代著名作家張天翼輔導下學習兩年。1957年前,陸續發表《在懸崖上》、《沂州道上》、《“抹灰大王”認師》等作品,其中《在懸崖上》獲1956年《鴨綠江》優秀小說獎。1957年被錯劃為右派,粉碎“四人幫”後才重新執筆。從1978年至今,陸續發表《我們的軍長》、《別了,瀨戶內海》、《話說陶然亭》、《尋找畫兒韓》、《追趕隊伍的女兵》、《那五》、《煙壺》、《“四海居”軼話》、《索七的後人》等中短篇小說,其中《我們的軍長》、《話說陶然亭》分別獲1978年和1979年全國優秀短篇小說獎,《追趕隊伍的女兵》和《那五》分別獲1979年和1982年全國優秀中篇小說獎,《煙壺》獲1984年《中篇小說選刊》優秀中篇小說獎。現任中國作協書記處書記、中國作協理事、北京市文聯書記處書記、北京市作協分會常務理事。

內容概要

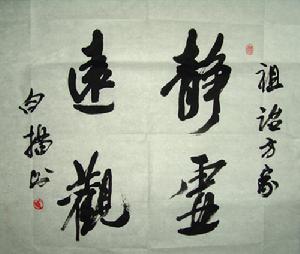

鄧友梅真跡

鄧友梅真跡夏夜,誰也睡不著,大家輪流談自己的戀愛生活。設計院來的一位技術員在我們的催促下,嘆了口氣,說起來了——前年,我大學畢業,到二工地當技術員。頭一天去工地會計室辦事,女會計的熱情給我留下極好的印象。在隨後的交往中,我漸漸愛上了她。當我提出要求時,她溫柔地說:“我比你大兩三歲呢。”我急道:“我愛的是你這個人,年齡有什麼相干?”此後,她對我更親切了。這年秋天,我們結婚了。婚後,我們感情很好。後來,我調到設計院工作,兩人每周只能見一次面,每個星期天都成了我們的節日。她那質樸的性格也不知不覺影響著我,當我接受任務設計一幢辦公樓時,一改我平素追求表面華麗的設計作風,結果這套設計得到了上級表揚。這時期,我工作和生活都很愉快。後來,我走起了彎路。秋天,設計院來了一個才從藝術學院畢業的、作雕塑師的姑娘加麗亞。她一身時髦的裝束,出眾的容貌,很快就使“加麗亞”三字粘到小伙子們的嘴唇上了,單身漢們都爭著向她獻殷勤。中秋節,機關組織游頤和園。加麗亞上車後,主動和我坐一起,我倆越談越投機,還一同劃了船。從此,我們成了好朋友。我們常常一塊看電影,聽音樂。一次看電影回來,遇著一對男女,男的顯得年輕,女的顯得大四五歲,加麗亞認為這兩人不相稱。我認為她這是暗示我倆“很相稱”,接著我就想起妻子年齡比自己大,也沒加麗亞“帥”,內心有些掃興。在一次機關周末舞會上,我把妻子介紹給加麗亞,我感到妻子在加麗亞面前顯得呆板,沒有風度。我和加麗亞跳罷舞,再請妻子跳,她說累,我只好耐著性陪她回家。躺在床上,我想,如果身邊躺的是加麗亞,這些不愉快不就沒了嗎?一連幾個星期我沒去舞場。一個周末,我禁不住加麗亞的激將,與她一同去了舞場,我們旋風似地轉過整個大廳,快樂極了。當夜,我躺在床上,想起了舞會,想起了加麗亞,想起了人們投來的羨慕的眼光。我看了一眼結婚照,第一次發現我們的年齡差別是這樣明顯。許多圍繞著加麗亞的青年逐漸自動散開了,人們說她:“輕浮,在感情上打游擊。”我想,這是男孩子們吃不著葡萄就說酸。我們更密切了,還互稱兄妹。一次散步時,加麗亞自言自語說道:姑娘,這兩字多響亮啊,也許將來有個人能使我不得不用這黃金似的名字去換他的愛情。我心裡發熱,認為她在暗示著我。冬天,加麗亞總是戴一頂哥薩克式羊皮帽,我很喜歡。加麗亞知道後,買了一頂送我。回到家,我說帽子是自己買的。妻子剛給我買了頂長絨帽,因而責怪我太浪費。我們為此又生了氣,吵了嘴。此後,我們幾乎沒有一個星期不吵架!我產生了離婚的念頭,卻又下不了狠心。機關里,人們已經在說我和加麗亞的閒話了,團組織也給我提了意見。我想收斂一些,可加麗亞說:我跟你沒有不能見人的事,我就不怕別人誣衊。說罷,她見我的圍巾破了,就把自己的圍巾解下圍在我的脖子上。圍巾帶著她的體溫和芳香,使我發醉。組織上交給我設計一個醫院的任務,我的設計顯得很豪華。圖紙受到了批評。科長約我談話,批評了我的設計圖,也批評了我的生活作風,還告訴我加麗亞在美術學院曾因為作風不好受過處分。我認為,科長這是為了打通我的思想,有意說她的壞話。如今上下全注意這事了,我決心不再拖延,跟妻子一刀兩斷。我去找加麗亞,想先試探一下。正打算開口,一個常和加麗亞跳舞的男青年也來找加麗亞。我只好告辭,加麗亞將她塑的我戴著哥薩克式皮帽的半身像送我。塑像肚子裡有張紙條,寫道:“人還像,只是不知他的心是怎么樣的!星期天下午三點,我去北海,你來不?”我看後,一股暖流從心底衝上腦袋,呼吸都困難了,抽筆在一邊寫道:“加麗亞,加麗亞,你就要看到我的心了!”回到家,我覺得妻子有些異樣,但沒有心情去關懷。第二天,妻子說她下午有事要回娘家。她兩眼紅腫得厲害。我說:“正好,我下午三點有個會。”接著,我向她提出了離婚的問題。妻子聽後沒有吵鬧,她表示不會拖,然後平靜地走了。下午三點,我在北海見了加麗亞,向她求愛。她表示不想因為嫁人而輕易告別當姑娘的生活。我氣喘著說,“加麗亞,我為你才離的婚……”她哭了,說我把離婚的罪往她身上加,使同事們更有了打擊她的藉口。說罷,她跑走了。我悔恨交加,想起了妻子往日對我的種種恩愛,感到自己是一個無情、狠毒的自私小人。走到機關的大門外,門房交給我一個布包,說是我妻子留下的。包里有妻子的一封長信,她寫道:昨天上午檢查身體,發現懷孕了,想到最近我們共同生活得不好,這樣下去,對不起我們當初的願望,更對不起這小寶寶,決心今後更加關心和體貼你。可無意中發現你和加麗亞寫的紙條,感到打擊太大了。於是決定回天津家中住一段,想到要和你分手,就感到渾身戰慄,但決不為此祈求憐惜!看罷信,我模糊地覺得她還可以饒恕我,急忙奔往火車站。——技術員沒有談他與妻重建愛情的經過。他說,講起來話就長了。他邀請大家假日去家裡作客,他說:“耳聞不如一見哪!”

作品鑑賞

鄧友梅

鄧友梅小說以第一人稱“我”的口吻,講述了一個戀愛故事:設計院的技術員與工地會計員自由戀愛,結了婚,夫妻生活十分美滿。設計院分來一名年輕的女雕塑師加麗亞,技術員見異思遷,戀上了加麗亞,幾乎導致家庭的破裂,而他對加麗亞的追求也遭到了拒絕。技術員悔恨交加,與妻子重修於好。從藝術上來看,應當說這篇小說不是一個完整的作品,它的結尾顯得過於“行色匆匆”;而小說所著力表現的:以“我”的輕浮、薄情、虛榮反襯妻子的質樸、善良和純潔,卻因妻子形象的單薄和蒼白而顯得並不成功。但是,小說有兩個閃光的亮點,足以給整篇作品增輝。其一,“我”見異思遷的過程娓娓道來,脈絡十分清晰。“我”的婚後生活美滿而愉快——加麗亞來到了設計院,“我”欣賞她的相貌和風度——游頤和園,“我”和加麗亞熱烈交談,一同划船,成為好朋友——“我”與加麗亞同看電影、聽音樂,開始感到妻子年齡比“我”大,也沒加麗亞“帥”——機關舞會上,妻子在加麗亞面前,我感到她顯得那么呆板,沒有風度——周末,“我”與加麗亞忘情地跳舞,回到家開始與妻子吵嘴,並第一次感到“我結婚得太匆促了”——“我”和加麗亞互視知音,兄妹相稱,每天晚會後一同散步、溜冰——“我”對妻子愈來愈冷冰冰,回家也成了“我”最大的痛苦,“我”決心與妻子一刀兩斷。如果說作品對“我”與妻子從相識、相愛到結婚的描寫顯得十分粗糙的話,那么,作品將“我”與羅子從感情上的裂痕到瀕臨破裂的過程卻描寫得精細入微,生動地再現了“我”對妻子由愛到不愛的心理過程,成功地塑造了一個在婚姻生活上見異思遷的藝術形象。其二,個性鮮明、真實的加麗亞。“我”是小說的主角,作品中的“我”是作者進行道德批判的對象;作為“我”的反襯,作品竭力表現“我”的妻子的種種美德,她是作者力圖要歌頌的對象;那么,加麗亞則在作者筆下扮演著一個“第三者”的角色,她成為“我”的勾引者,受到了作者對“我”幾乎同樣的道德批判。然而,正是這個“第三者”,卻是小說三個主要人物中個性最為鮮明、真實,藝術刻畫最為成功的一個形象,與加麗亞相比,“我”和妻子的藝術形象都黯然失色。剛從藝術學院畢業的加麗亞,她年輕、美麗、熱情、浪漫、喜愛幻想、充滿朝氣,很快她的名字就粘到了小伙子們的嘴唇上,都爭相向她獻殷勤。加麗亞珍惜青春,也憧憬愛情,但又不願意過早地被婚姻束縛在家庭生活之中。追求她的小伙子們,一個個希望落空了。於是,年輕人指責她輕浮,領導在背後揭她的“老底”,她與技術員的交往也招來了同事們的閒話。她感到苦惱,感到委屈,感到“做人真難”,她不無辨解地說:“長得漂亮點又成了罪過了,人們圍你、追你,你心腸好點,和他們親熱些,人們說你感情廉價!你不理他,他鬧情緒了,又說不負責任!難道,這一切都能怨我嗎?”當技術員感到人言可畏,試圖收斂一些,她不無勇氣地說:“我跟你有什麼不能見人的事?我就不怕別人誣衊我,你怕受連累不要接近我好了!”當技術員自作多情地向她求愛時,她斷然地予以拒絕,並申言絕不可將技術員家庭破裂的罪責強加於自己頭上。總之,她的音容笑貌,她的言談舉止,她的思想趣旨都給人們留下了深刻的印象,使人感到這是一個個性鮮明、真實的藝術形象。在百花初放的1956年裡,初涉文壇的鄧友梅以這篇小說脫穎而出,顯示了他的藝術才華,也使他一舉成名。儘管小說有種種不足,但它的成功之處,正在於這篇作品在探討青年婚姻愛情上道德觀的同時,塑造了一、二個性格鮮明、真實的藝術形象。這樣鮮明、真實的藝術形象,對於當時已經蔓延的公式化、概念化的創作傾向,無疑是一個挑戰。作品沒有迴避人物思想和感情固有的矛盾和波瀾,因而與現實生活更加貼近,人們讀之也更加親切。