大事記

宋改革江西鹽法

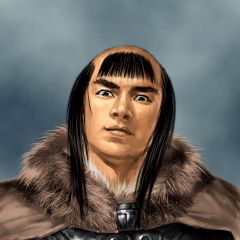

宋仁宗

宋仁宗在此之前,江西鹽法曾經歷過多次變革;最初,江西、湖南地區完全由官府壟斷食鹽專賣,宋政府組織人力、物力漕運淮南地區所產食鹽到這兩個地區販賣。但官鹽質量低劣,鹽價昂貴;因而江西等地百姓寧願買私人偷販而來的鹽。廣東沿海地區老百姓大多以煮鹽為業,牟取暴利,因而江西等地鹽販常偷運廣東鹽到江西地區販賣,鹽販偷運活動越來越猖獗。這些私鹽販大多是無賴子弟,官府追捕他們,他們便鋌而走險,起來反抗。針對這些情況,宋政府著手改革江西地區鹽法。至皇祐五年 (1053),朝廷派屯田員外郎施元長前往江西、廣東等地調查官府賣鹽情況。宋仁宗嘉祐年間,連州《今廣西連縣)知州曾奉先建議朝廷允許商人在虔、汀二州販賣廣南路所產食鹽,鹽商所到之處,由官府設定關卡徵收商稅。嘉祐七年(1062)二月,屯田員外郎蔡挺被任命為提點江南西路刑獄,負責改革江西鹽法。蔡挺上任伊始,即下令當地者百姓交出全部武器,並將這些私藏的兵器交給巡捕私鹽販的吏人、士兵,規定:凡是鹽販所販鹽不足二十斤,販夫不到五人,而且鹽販又不隨身攜帶武器者,官府不予追捕,只勒令他們交納商稅。蔡挺將淮南地區官府的運鹽船隊分成十二綱,每綱二十五隻船,直接將鹽運到目的地才能將鹽卸下,如果綱船所載超過官府所規定押運的數量,剩餘的鹽全部由官府平價購買,然後將錢發給押運綱船的吏人、士兵,這樣就減少了押運食鹽人員偷盜食鹽的現象,食鹽質量也有所提高(吏人、士兵不敢再往鹽中摻合砂石),蔡挺還下令降低官鹽價格。經過蔡挺的整頓,江西地區每年賣鹽比原來增加三百萬斤。

宋沙汰陝西廂禁軍

嘉祐七年(1062)二月,陝西路轉運副使薛向上書言事,他指出陝西路廂軍、禁軍總數達二十五萬人之多,而這些士兵中年邁體弱、身患疾病、玩弄雕蟲小技者占總人數的一半以上,因而薛向建議在陝西地區斥退那些不能上前線打仗、又不能為國家服徭役的士兵,並由朝廷下達明文:將領無端役使士兵者以違法論處。宋仁宗完全採納了薛向的這些建議,淘汰了陝西地區大量廂禁軍。

遼朝伐木於宋境

嘉祐七年(1062)、遼清寧八年六月,遼朝派人在宋朝領土內砍伐木材,長達十餘里。宋朝地方官擔心引起邊患,不敢阻止遼朝的無理行為。單州團練使劉永年認為,如果不對這種行為加以制止,遼朝會得寸進尺,後患無窮。他派人到遼朝砍伐的木材堆里放火,焚毀了全部堆積的木材,然後將此事上報中央,宋仁宗對劉永年的舉動大加讚賞。遼朝地方官司派使者致書代州(今山西代縣),強烈要求捉拿縱火犯,劉永年對遼朝使者說:縱火犯固然有罪,但這是在宋朝境內,與遼朝無關。駁得遼朝使者啞口無言。遼朝也自知理虧,不敢再到宋朝領土砍伐木材了。為此,宋仁宗提拔劉永年為代州知州。

西夏攻董氈

遼朝為了對付西夏,將契丹宗室公主嫁給唃廝囉的兒子董氈,過了一段時間,遼朝統治者又準備將公主迎回遼朝,董氈堅決不同意。其後遼朝統治者派遣使者到青唐(今青海西寧)去遊說契丹公主,董氈一怒之下,斬殺了遼朝使者,並將遼朝公主打入冷宮。遼朝與唃廝囉斷絕了一切關係。西夏主諒祚得知此事後,於奲都六年(1062)、嘉祐七年八月,向唃廝囉發動進攻。雙方在青唐遭遇,結果西夏軍隊大敗。諒祚擔心唃廝囉乘機反攻,派人在古渭州旁邊修築了一座巨大城堡以防禦唃廝囉的入侵。

宋仁宗立太子

自從宋仁宗任命趙宗實力泰州防禦使、知宗正寺後,儘管任命書屢次下達,但趙宗實屢次拒絕上任。嘉祐七年(1062)八月,宋仁宗派人去召見趙宗實,但他藉口生病,不入皇宮。韓琦與歐陽修私下商量:既然已任命趙宗實為知宗正寺,朝野內外必然知道他已為宋仁宗皇帝兒子了,乾脆請求宋仁宗儘快名正言順地將他立為皇太子。韓琦將這個意見轉達給宋仁宗,宋仁宗表示同意。王矽草擬了冊立太子的詔書,大意是:趙宗實是皇兄濮安懿王之子,少年時曾收養在宮中,十分賢明,敬告宗廟社稷,冊立趙宗實為皇太子。

李瑋娶充國公主

嘉祐七年(1062)二月,李瑋娶兗國公主為妻,但公主視他為奴僕,夫婦間關係極為緊張。兗國公主苦悶之餘,便同自己帶去的宦官梁杯吉飲酒作樂,被李瑋的母親發現。公主怒不可遏,毆打了婆婆楊氏,還惡人先告狀,深夜敲開皇宮大門,向宋仁宗訴苦。但朝中大臣眾口一辭,都責怪兗國公主不恪守婦道。宋仁宗不得已懲罰了宦官梁懷吉。兗國公主尋死覓活,多次上吊自殺,還揚言要放火燒毀李瑋家的府第,以此要挾宋仁宗,要求宋仁宗釋放梁懷吉等人。宋仁宗迫不得已,只好下令釋放梁懷吉等人。在群臣的壓力下,宋仁宗將兗國公主貶為沂國公主,李瑋也被貶。

西夏毅宗李諒祚

西夏毅宗李諒祚諒祚求書

嘉祐七年(1062)、夏奲都六年四月,夏國主諒祚上表宋仁宗,要求索取宋太宗御筆所抄寫的詩稿、隸書等等,準備專門興建一座圖書館珍藏這些御筆手跡。還派遣使臣進獻良馬五十匹,換取《九經》、《唐史》、《冊府元龜》以及其它書籍。宋仁宗下詔賞賜諒祚一部《九經》,其餘的要求一律不予滿足,同時歸還所獻馬匹。李諒祚還要求與宋仁宗聯姻,宋仁宗以從前曾賜給夏國主姓氏(趙姓)為藉口,不同意這門親事。

岑水坑戶反抗官府

岑水(廣東曲江縣境)銅礦豐富,當地老百姓大量冶煉銅礦,而官府強買坑戶銅,只給冶銅戶一紙憑據,並不兌現,官府總計拖欠坑戶錢數以萬計。嘉祐七年(1062)十月,當地老百姓大量冶鑄私銅,暗中交易,不再賣給官府。坑戶還與江西地區的私鹽販聯合起來,共同反抗官府的統治。官府派兵捕捉,但並未瓦解岑水坑戶的反抗鬥爭。宋仁宗任命蔡抗為廣東轉運使,負責彈壓坑戶的反抗,蔡抗上任後,上書朝廷:坑戶都是專業性的,沒有其它生活來源,只有依靠冶煉銅度日,但官府徵收他們的銅而不給錢,坑戶生活無著,必然起來反抗。因此,蔡抗下令凡是坑戶將銅賣給官府,官府必須立即給錢,因而當地冶銅戶將銅賣給官府。與此同時,蔡抗還與其兄蔡挺一道嚴懲江西地區的私鹽販,逐漸瓦解了坑戶與鹽販之間的統一陣線,岑水坑戶的反抗鬥爭平息下來。

張洞奏裁僧侶

嘉祐年間(1056——1062),參知政事高若訥、樞密副使吳育薦舉張洞頗有文采,被宋仁宗任命為館閣校理、判祠部。張洞上書宋仁宗,認為當時全國戶口日益增加,老百姓出家當和尚、尼姑者日漸增多,至宋仁宗至和元年(1054),朝廷又頒布命令,增加剃度僧尼的比例,原來每路三百名僧尼才能剃度一名,至和元年卻規定每一百名僧尼即可剃度一名;加之文武官員、宦官的功德墳寺逐年增多,因而剃度的僧尼越來越多。因而他建議一方面減少文武官僚的功德寺,有些功德寺完全可以按照自古以來的慣例由國家派遣一些農戶去看守墳墓,禁止他人在墳地周圍樵採、狩獵;另外,祠部帳目上已有三十餘萬僧侶,應該予以裁減。宋仁宗採納了他的建議,下令裁減全國僧尼的三分之一,這是宋代裁減僧侶規模最大的一次。

逝世

中國北宋官員包拯逝世

包拯,中國北宋官員

包拯,中國北宋官員包拯(999年4月11日—1062年5月24日)字希仁,廬州合肥人(今安徽合肥),中國北宋官員,以清廉公正聞名於世。曾任龍圖閣學士,人稱包龍圖;又曾任天章閣待制,人稱包待制,卒謚孝肅, 贈吏部尚書。 而其廉潔公正、不攀附權貴,故有“包青天”及“包公”之名。其黑面形象,亦被稱為“包黑子”、“包黑炭”。包拯為北宋仁宗天聖五年(1027年)申科進士甲科,初任建昌知縣,後任天長知縣,頗有政績。任滿後,調任知端州(廣東肇慶)。回京任監察御史里行,又改監察御史,為“言事官”,對處事不當,行事不法的官僚,都可以進行彈劾。皇祐二年(1050)至三年間,包拯知諫院,曾三次彈劾外戚張堯佐,審清妖人冷青冒充皇子的詐欺案,震動朝野。嘉祐二年(1057)三月,包拯任開封府尹,至嘉祐三年六月離任,前後只有一年有餘。但在這短短的時間內,把號稱難治的開封府,治理得井井有條。敢於懲治權貴們的不法行為,堅決抑制開封府吏的驕橫之勢,並能夠及時懲辦誣賴刁民。 嘉祐六年(1061),他進入“二府”成為北宋最高決策機關成員(樞密副使)後,衣著飲食和器具依然“如布衣時”,是古代中國清官的典型代表,民間諺語有云:“關節不到,有閻羅包老。”為人嚴正,殊少笑容,時人以黃河清,比包拯笑。曾與包拯同朝為官的歐陽修、司馬光,乃至後世如朱熹、劉敞等對包拯皆有正面評價。