簡介

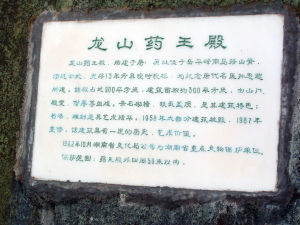

龍山藥王殿

龍山藥王殿聖水仙井

聖水仙井

聖水仙井歷史故事

龍山藥王殿

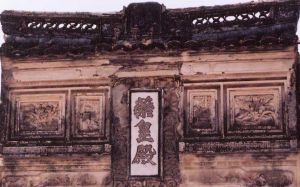

龍山藥王殿孫思邈一登上龍山,就為這裡漫山遍野的藥材和美麗景色所吸引,他定居在龍山腳下一個村莊裡,每天上山嘗百草,採藥方,潛心研究藥學,為周圍百姓除病解痛。一日,他上山採藥,路遇一家出殯,一老嫗悲痛欲絕。孫細觀靈柩,見棺下尚有鮮血滲出,忙問老婦,死者何人何因。婦傷心地答道:“是我那苦命的女兒啊,沒想到碰上難產!”孫又問:“死去多長時間了?”答“才幾個時辰。”孫沉思片刻,對老婦說:“老婆婆,從棺木里滲出的血看,你女兒還有一絲救活的希望。”老婦喜出望外,忙叫打開棺木。只見孫取出銀針,對準穴位扎去。少婦緩緩睜開眼帘,甦醒過來,接著嬰兒也“哇哇”落地。從此“藥王”的名字傳遍龍山內外;他居住的竹籬茅舍門庭若市,前來求醫問診者絡繹不絕。藥王則不分貧富貴賤,有求必應,免費治療,深受民眾愛戴。藥王逝世後,龍山鄉親為紀念這位濟世救民的神醫,有錢的出錢,有力的出力,在藥王熬藥煉丹之處修建了一座藥王殿,年年月月前往進香朝拜。 由於山高風巨,殿舍多次被毀,但屢毀屢建,歷經宋元明清四朝而不絕,現存建築為1774年所翻建,建築面積達900m2,由條石、方石構造、牆面依稀可見字刻、圖畫等雕刻圖文。屋頂採用大鐵瓦覆蓋,其製作工藝別具一格。

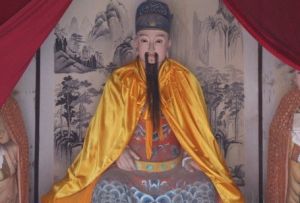

藥王簡介

藥王孫思邈

藥王孫思邈孫思邈一生隱修的地方甚多。據說曾在五台山隱居過,為了紀念他,後人遂將五台山稱為藥王山。唐初“四傑”之一的盧照鄰曾經評道:“邈道合古今,學彈數術。高談正一,則古之蒙莊子;深入不二,則今之維持詰耳。其推步甲乙,度量乾坤,則洛下閎,安期生之儔也。”及明末清初時有《藥王救苦忠孝寶卷》,講孫思邈救助白蛇,後得道成為藥王的故事。