製作方法

各種顏色的麥糕

各種顏色的麥糕麥糕的製作流程與饅頭類似,區別在於饅頭為“一酵“,而麥糕則是“兩酵”,主要如下:

初次發麵

(1)、將發酵粉倒入溫水中,攪拌使其混合後靜置10分鐘左右;

(2)、麵粉放入盆中,在麵粉中間挖一個小洞,逐漸的加入發酵粉和溫水的混合物並攪拌麵粉至絮狀;

(3)、和好的面揉光,盆地撒上一層薄薄的乾麵粉,把揉好的麵團放在盆中,用一塊濕布蓋上,放置溫暖處(30度左右)進行發酵;

(4)、發酵時間以半小時為宜;

(5)、大約1小時後,麵團發至兩倍大,用手抓起一塊面,內部組織呈蜂窩狀,醒發完成。

製作與再發

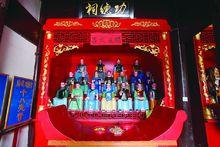

麥糕製作大賽

麥糕製作大賽(1)、發好的麵團在案板上用力揉二十分鐘左右,揉至表面光滑、手感酥軟且有粘性為止,並儘量使麵團內部無起泡。

(2)、揉好的面搓成圓柱,用刀等分的切成小塊。

(3)、取一大塊竹板或木板,洗淨後蓋上濕布,將切好的麵團按列置於板上,放置二十分鐘左右,使其再次發酵變大。

蒸煮

(1)、麥糕一般選擇用蒸籠蒸煮。

(2)、在蒸煮麥糕前首先要進行消毒,將空蒸籠放在沸水上蒸煮3到5分鐘,煮至蒸籠冒熱氣為宜。

(3)、將蒸煮好的麥糕放入蒸籠蒸煮,蒸煮一般20到25分鐘後即可食用。

(4)、蒸煮過程中切忌中途打開蒸籠蓋查看,以免籠內熱氣流出破壞麥糕蒸煮流程。

傳說典故

“滅蝗將軍”劉猛

“滅蝗將軍”劉猛

“滅蝗將軍”劉猛大塘地區所信奉的“割馬將軍”,即“滅蝗將軍”劉猛,其神像現供奉於大塘中站村紅廟內。劉猛系寧波本地神祇,傳說很久以前,有一戶劉姓農戶帶著他們的八歲男兒劉猛從山東逃難至寧波“三北”地區,租田耕種。不久妻子亡故,父親續弦娶妻;後母十分兇悍,動輒打罵劉猛,還經常逼他到野外拾柴、挖野菜。小劉猛在外挖野菜采野果,腹中飢餓時便吃些野菜野果充飢。有一年鬧蝗災,田中五穀被蝗蟲啃噬殆盡,劉猛餓得無可奈何之下便抓來一隻蝗蟲扯去蟲足一口吃了,覺得味道很是鮮美,於是便到處尋覓蝗蟲充飢;附近的蝗蟲吃光,就到更遠的地方找來吃;本村的蝗蟲吃光,便去別村找來吃;久而久之,就成了“滅蝗專業戶”。

後來,被他吃掉蝗蟲的地方因為沒了蟲害,莊稼都得到了豐收,而小劉猛卻因為吃蝗蟲太多而中毒致死。農戶感激他滅蝗有功,遂在當地建廟宇供奉其神像,年年進貢香火。 大塘有一農民曾在“三北”打工,聽聞“滅蝗將軍”非常靈驗,為保家鄉五穀豐登、蟲害不侵,便在一天夜裡偷偷潛入廟中將“滅蝗將軍”神像盜出,用麻袋裝裹運回大塘鎮潮廟中供奉,據傳神像運回大塘那天剛好是農曆五月廿七,於是在大塘,“五月廿七”就成了“滅蝗將軍”劉猛的誕辰日。大塘民眾為了紀念“滅蝗將軍”劉猛為民除害和“十八先賢”開墾圍塘的功績,祈禱風調雨順、不受蟲災,在每年的五月廿六到五月廿八都會開展隆重的廟會活動。

“十八先賢”

十八仙賢

十八仙賢據原大塘鄉史記載,清嘉慶6年前(公元1801年)的大塘除幾座小山丘外,還是潮來一片汪洋、潮去萬畝灘涂。1801年,當時的寧波五鄉溪富戶張賢均作客曉塘黃埠,見此遂萌發圍墾之意,便約辛茂林、黃衍美等來自平陽、樂清、溫嶺、寧波、寧海、象山等地的十八名富戶聚集到此,湊成18股東,經過多次實地勘驗、考察,出錢出米組織2000多勞力日夜勞作進行圍墾造田。相傳在他們做下決定的當日,先賢們大擺祭禮禱告天地,求神靈指引;果然在當日圍塘方向發現一行彎彎曲曲、清晰可見的牛蹄足印,傳說是天上金牛下凡指引圍墾人,“十八先賢”遂按金牛所留足跡圍塘墾荒,歷經6年而完成大塘里塘岸的圍墾工程。而最早被發現牛蹄印之處後遂被定名為“金牛港”。

里塘岸竣工後,又過了15年,“十八先賢”及其後人在塘岸外,又圍起了從逸口山到礁橫的新塘,先後歷時20餘載,終於在農曆五月二十七這一天海堤龍口合攏,圍出了1.5萬餘畝平田。從此大塘也從一塊鹽鹼地變成了風水寶地,為了慶祝這一天,各家各戶紛紛做麥糕以表喜慶。為紀念十八先賢,大塘民眾在每年農曆五月廿七都自發舉行廟會。

麥糕會

農曆“五月廿七”是象山縣大塘人民的傳統節日,每到此時,大塘人都會舉行舞龍獅、游車燈、做麥糕、看社戲等各種活動,並宴請親朋好友,藉以緬懷先祖功績,保佑來年風調雨順、五穀豐登。

麥糕“新鮮”出籠

麥糕“新鮮”出籠“吃麥糕、逛廟會、看社戲”,透著濃郁獨特的民俗文化風情。象山定塘鎮大塘區域的特色民俗文化,已有200多年歷史。據原大塘鄉史記載,清嘉慶6年(公元1801年)的大塘除幾座小山丘外,還是潮來一片汪洋、潮去萬畝灘涂。當時,寧波五鄉溪富戶張賢均做客曉塘黃埠,見此遂萌發圍墾之意。他約辛茂林等人湊成18個股東,出錢出米,組織2000多人日夜勞作,歷時20餘年,終於圍成了1.5萬餘畝平田。

為紀念十八先賢,大塘民眾在每年農曆五月廿七都自發舉行廟會。

大塘廟會期間,大塘人家家戶戶都會發麥糕、包粽子,故又稱“麥糕會”,同時,每戶人家都會殺雞宰鴨置辦豐盛的酒席宴請鄉鄰。由於大塘廟會以滅蝗將軍劉猛為主要祭祀神,所以也稱“蚱蜢會”。

大塘麥糕節

大塘麥糕節2011年6月27日下午,隨著一籠籠熱氣騰騰的麥糕出籠,以“吃麥糕、逛廟會、看社戲”等為主要內容的定塘鎮大塘原生態特色民俗文化系列活動拉開帷幕,活動現場吸引了來自定塘鎮內外近千名民眾,現場品嘗各色麥糕,共度大塘民俗文化節。

2011年農曆五月廿七日清晨,大塘鎮潮廟(俗稱“紅廟”)前早就擠滿了人群,鞭炮聲、鑼鼓聲此起彼伏。“十八先賢”和“蚱蜢將軍”造像從大塘鎮潮廟出發,行遍全島12個自然村,所到之處,村民都虔誠迎接,同時為大家準備茶水糕點,消渴解飢。照例,在各村都要進行舞龍獅、游車燈,村民興高采烈地在龍燈下鑽過,希求沾一點喜氣、得一份吉祥,現場歡快而熱鬧。

生活越來越紅火,但不變的是淳樸,是感恩。如今的大塘廟會,透著濃郁獨特的民俗風情,不僅僅是祭奠先祖的活動,還成為大塘人歡聚、會友、慶祝豐收的大舞台。

2011年定塘鎮以“唱響昔日紅歌,品游魅力定塘”為主題,以“民宿—民食—民游”為主線,借力大塘“五月廿七”民俗文化節,通過舉辦定塘鄉村一日游、露天文藝晚會、第二屆大塘麥糕比賽、大塘廟會行會等活動,向外展現定塘的優美環境和淳樸民風,打響“文化定塘、生態定塘、魅力定塘”品牌。