歷史

由來

旅順鴻臚井展覽館示意圖

旅順鴻臚井展覽館示意圖旅順口東岸的黃金山下,有唐代遺井兩口、刻石一方。因為井地位於黃金山麓,當地人便稱這井為“金井”。黃金山過去稱黃山,黃山下的井稱“黃井”,亦有稱黃金山為“黃井島”的。由“黃井”逐漸讀成“黃金”,山便成了“黃金山”,井便稱作“金井”。

這井系唐代崔忻所鑿,因為崔忻的官職是鴻臚卿,即朝廷里掌管接待各族賓客的官職,便把這井稱作“鴻臚井”。公元698年(唐聖曆元年),中國東北邊疆的韃靼族首領大祚榮,在上京(今黑龍江寧安縣東京城)築都建立震國,後改名為渤海國,使用漢文,按唐制管理國家。705年(唐神龍元年),唐中宗派御史張行岌去招撫,大祚榮即歸附。713年(唐開元元年),唐玄宗派中郎將、鴻臚卿崔忻再次出使渤海國,加強與其友好關係。

崔忻從唐朝都城出發到山東登州乘船從海上經過都里鎮(今旅順口),再從都里鎮乘船到鴨綠江口,然後溯江而上至渤海都城,與渤海王子的歸程是同一條路。

唐開元二年(714年)五月,崔忻在完成冊封使命後,按原路返回長安,途經都里鎮時,為紀念這次冊封盛事,於馬石山下鑿井兩口、刻石一塊,永為證驗。這是按照唐朝的慣例,朝廷命官持節冊封,均要留實物證驗,或立碑紀事或建閣(亭)敘要。當時鑿的兩口井,一在黃金山北麓,至今遺蹟尚存,刻石原來就在這口井旁;一在黃金山南麓,後來被沙俄軍隊占領旅大時在黃金山上修築軍事工事所破壞,已無跡可查。

清末重現

鴻臚井和刻石在黃金山麓經歷了一千一百多年的悠久歲月,不曾被人重視,直到清末光緒乙未(1895年)冬,才被清山東登萊青兵備道福建貴池人劉含芳所重視。

光緒六年以後,劉含芳以後補道員身份與按察使周馥到旅順口督建北洋海軍船塢、訓練水雷營。

光緒十六年(1890年)由李鴻章推薦龔照璵到旅順任營務處長,劉含芳遂調任山東登萊青兵備道。

光緒二十一年(1895年)冬,由於三國干涉還遼,清軍接收旅大,劉含芳隨宋慶復來旅順口。這時他倍加重視鴻臚井和刻石,修一石亭將井覆蓋,又在刻石文字左側添刻小字五行記之。這五行小字的原文是:

此石在金州旅順海口黃金山陰,其大如駝,開元二年至今一千一百八十二年,其井已湮,其石尚存。

光緒乙未冬,前任山東登萊青兵備道貴池劉含芳作石亭覆之,並記。

此碑在日俄戰爭時埋入土中。

被日本所盜

1911年,富岡定恭在“唐鴻臚井刻石”的原有位置上,重新刻石立碑。

1911年,富岡定恭在“唐鴻臚井刻石”的原有位置上,重新刻石立碑。1905年日軍占領旅順口。1908年,碑被日本海軍士兵發現,日本鎮守府司令長官中將富岡定恭見此珍寶,立即下令將此刻石劫走,用船運往日本,藏於宮內省懷天府,至今尚未歸還。日本人為了掩蓋強盜行徑,於1911年12月在水井的原址附近立了一個碑,碑的正面刻有“鴻臚卿之遺蹟”,背面刻有碑文:“唐開元二年。鴻臚卿崔忻,奉朝命使北韃靼過途旅順,鑿井兩口以紀念。唐開元距今實一千三百有餘年,余蒞任於此地。親考查崔公事績,恐湮沒遺蹟,樹石刻字以俘後世爾雲。明治四十四年十二月,海軍×將從二位勛一等功四級男爵富岡定恭志。”

富岡定恭對盜走石碑諱莫如深,隻字不提,立一塊水泥碑用含糊其詞的話代之。 中華唐鴻臚井刻石是日本從中國掠奪的最具分量的文物之一,現藏於日本皇宮。

外形特徵

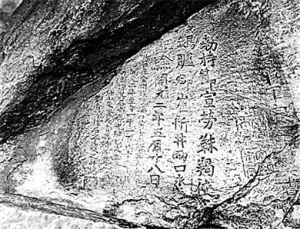

鴻臚井刻石正面橫寬300厘米,厚200厘米,刻石最高處至基底180厘米。刻石左上角,分3行自上往下自右向左書寫29字:“敕持節宣勞靺鞨使鴻臚卿崔忻井兩口永為記驗開元二年五月十八日”。

歷經了一千多年的風雨,鴻臚井中的井和刻石一直暴露在野外。由於刻石巨大,因此,清光緒二十一年(公元1895年),清當局建議對刻石進行保護。前任山東登萊青兵備道、安徽貴池人劉含芳派人依刻石建一石亭,以保護鴻臚井刻石,碑亭於次年8月建成,取名唐碑亭。

文物價值

“唐鴻臚井刻石”拓片之一。

“唐鴻臚井刻石”拓片之一。東北唐朝以前的《高句麗好大王碑》、《毋丘儉丸都紀功碑》、《義州萬佛堂後魏造像記》三刻石,歷來為世人所艷稱者,僅次於這三刻石的便是旅順黃金山下唐代鴻臚井刻石了。其書法遒勁剛健,可供欣賞。但更重要的是,鴻臚井及其刻石,不僅證明旅順口在唐朝時就是中原與東北的海上交通要道,而且是唐王朝與渤海郡親密關係的信物。遺憾的是,人們已無法見到這一珍貴的文物了,只能從旅順歷史博物館裡見到這一刻石的拓片。

旅順歷史文化學會的學者們認為,從鴻臚井的史實可以看出,鴻臚井遺蹟是中國東北地區隸屬中國中央政府的印證;也是滿、漢兩族先民們接觸、融合的第一塊“里程碑”;是研究唐史、東北地方史、渤海國史、滿族史、大連地方史等極為珍貴的文物資料。

吉林大學“東北歷史與疆域研究中心”主任魏存成表示,有關渤海政權的碑誌刻石,迄今主要發現四塊,即鴻臚井刻石、張建章墓誌、貞惠公主墓誌和貞孝公主墓志,它們都是研究渤海考古和歷史的珍貴實物材料。其中時間最早的是鴻臚井刻石,它與相關文獻互相印證,直接記錄了渤海政權剛剛建立後的定位、定名,正式開啟了渤海政權與唐王朝的密切友好關係。

同時,鴻臚井有力地糾正了某些國外學者曲解渤海國與唐王朝之間關係的錯誤說法,有些外國學者稱渤海是與唐王朝完全對等的獨立國家,否認渤海隸屬和臣服於唐的歷史事實,稱唐朝廷從未冊封過渤海王,而渤海王也從未接受過冊封,從未履行其藩封的各項義務。由於鴻臚井的存在,這些觀點不攻自破。

損壞程度

現存在日本皇宮的唐鴻臚井碑及碑亭

現存在日本皇宮的唐鴻臚井碑及碑亭由於鴻臚井刻石和碑亭1908年就被劫掠至日本,多年來,中國學者無緣見其真面目,只是從日本學者渡邊諒的文字中了解刻石及碑亭的狀況。

1967年5月20日,67歲的渡邊諒有幸進入皇宮對刻石進行了仔細考察,從日本方面照片上看出,碑亭被劫掠至日本的過程中,四根立柱已遭到損壞,中間均有明顯斷痕。

田曉潮先生認為,由於刻石及碑亭是鴻臚井中重要的組成部分,它的毀壞是所有關心和關注此遺蹟的人心中的至痛。

根據史實,日本海軍中將富岡定恭當時是將刻石及碑亭分開運走的。因此有人推斷,石亭四個立柱中間斷痕是為取出刻石而人為切斷的,刻石和碑亭運到日本後再組合而成。

中方追討

中華唐鴻臚井刻石

中華唐鴻臚井刻石2014年12月,中國民間對日索賠聯合會文物追討部部長王錦思等三位民間人士到達日本東京,計畫23日前往日本皇室,遞交要求歸還中華唐鴻臚井刻石的信函。這天恰好是日皇明仁的生日。

2014年8月,中國民間對日索賠聯合會通過日本駐華大使木寺昌人,致函日皇明仁和日本政府,要求日本迅速歸還所掠中國文物“中華唐鴻臚井刻石”。這是中國民間首次向日本皇室追討文物。4個多月時間過去了,日本皇室只公開表示收到信件,但一直未對是否歸還予以答覆。

中國民間對日索賠聯合會會長助理孟惠忠介紹,之所以選擇在這個時間趕赴日本,一方面,2014年恰好是中華唐鴻臚井刻石建立1300周年,另一方面,日皇明仁將在12月23日慶祝81歲誕辰,應該讓他知道他家裡還存放著從中國掠奪去的文物。

屆時,王錦思等人將在日本皇宮宮牆外,慶祝中華唐鴻臚井刻石1300歲生日,並特意從國內帶來十三樣“生日禮物”——中華唐鴻臚井刻石曾放置的遼寧旅順的海水、岩石、楓葉、貝殼、魚乾,以及具有中國特色的面制壽桃、一副繪畫、四個橫幅,以表達中國人民渴望國寶回歸的迫切心情。這次趕赴日本,除了與日本皇宮交涉外,王錦思等人還將蒐集有關中華唐鴻臚井刻石等方面的證據。