歷史階段

大地灣魚紋均為魚的側視圖,惟獨胸鰭的畫法例外。胸鰭本在身體兩側,從側面只能觀察到一側的胸鰭,大地灣先民卻改為上下對稱的一對胸鰭;無論魚紋如何變化,尾鰭的畫法始終不彎。從魚鰭的畫法來分析,表現的魚類屬於淡水魚。顯而易見,地處內陸地區的仰韶先民只能描繪他們日常熟悉的魚類形象。根據器形和紋飾的不同特點,將大地灣魚紋劃分為五個發展階段。

第一階段:具有濃厚寫實風格的魚紋,此時的陶盆形制均為圜底侈口,因口沿部系用泥片重疊加厚,可稱之為疊唇盆。魚紋形象生動,尤其是橢圓形的眼睛以及位於眼眶偏上部的眼珠,將魚表現得活靈活現。魚鰭不全,無背、腹鰭。但口、眼、鰓、身、尾俱全,魚的形象一目了然。

第二階段:器形仍為疊唇盆。魚頭部分開始變長且圖案化,複雜多變的畫法使得魚頭細部令人費解.大多以直邊和弧邊構成的近三角紋填充頭部,魚身則變得更為完美,大多數魚紋的胸、腹、背、尾鰭樣樣俱全。產生這種變化的原因以及魚頭各類線條所體現的具體含義,學術界尚無一致意見。但可以肯定的是,抽象化的畫法自此開始引入魚紋之中。

第三階段:魚紋仍然僅在疊唇盆上使用,但盆的口徑逐漸增大,腹也變淺了。這一階段最為顯著的變化和特點是,魚頭部分變得極為簡單而抽象,僅由上下相對的兩條弧形紋組成,既扁且長。龜鰭的畫法則由斜三角紋變為直三角紋,畫法更為規整。

第四階段:使用魚紋的器形由疊唇盆改變為卷沿盆,這類盆仍然為圜底,但口沿外卷,因此稱為卷沿盆。它們是當時日常生活中大量使用的陶器之一,經常出土於房址和窖穴中。這時的魚紋整體簡化為一種十分穩定的圖案。胸、腹、臀鰭三者合一,與拉長的背鰭上下相對,尾鰭前部出現隔斷線。魚的上下兩部分完全對稱,線條變得流暢柔美。在編號為F1的房址中,出土了兩件口徑超過50厘米的魚紋大盆,曾多次作為彩陶精品送到境外展覽;

第五階段:仍使用在卷沿盆上,此時的盆口部由侈口改為直口,卷沿愈甚。該階段已跨人仰韶文化中期。大地灣雖未發現此段的完整器物,但根據大地灣出土的殘器可以推測復原後的器形和紋飾。參考屬於同一時期甘肅合水、陝西岐山王家嘴遺址出土的同類器,我們的推測與復原是符合器形、紋飾發展規律的。魚紋更為簡化,頭部以一圓點表示,魚身簡化為四條弧線,上下魚鰭皆略去不畫,僅保留較為誇張、舒展的尾鰭。

自仰韶中期以後,魚紋逐漸消失。不過,有的學者將馬家窯文化中出現的由圓點引出弧線的圖案視為鳥紋或魚紋,這些圖案與仰韶魚紋相比過於抽象,具有很強的不確定性。其實,馬家窯文化的圓點弧線鳥紋更像水中遊動的蝌蚪。

寓意

傳統寓意紋樣。《史記·周本紀》上說周有鳥、魚之瑞。又《太平御覽》卷九百三十五引《風俗通》曰:“伯魚之生,適用鐀孔子魚者,嘉以為瑞,故名鯉,字伯魚。”說明魚在古人的心目中,也是一種瑞。漢代畫像石中,魚紋大多為鯉魚,並常常與龍、鳳同處一畫。同時,魚具有生殖繁盛、多子多孫的祝福含義。

作品

魚紋

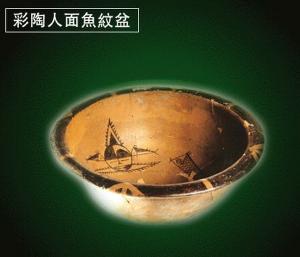

魚紋人面魚紋彩陶盆於20世紀50年代在西安半坡村出土。當時,發掘共發現7件繪有人面紋的陶器,有兩件較為完整(其他5件為器物殘片),其中一件就是人面魚紋盆。