概況

魚山鄉黃金梨種植

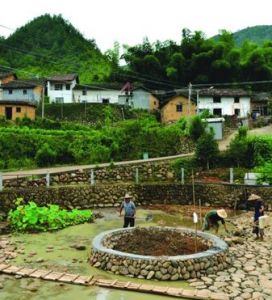

魚山鄉黃金梨種植城鎮建設

該鄉在環境整治中,以環境整治、建築整飾、完善配套設施等為主要內容,該鄉大劉、周井、單莊、魚山等10餘個村累計投入10萬多元,有針對性地拆除破舊棚屋、清理房前屋後,體現了魚山特有的文化、區域特點,打造安心舒心的生活家園。該鄉還提出並實施了“以點帶面、連線聯片、規模創建”,重點抓好了銅魚路、單王路等交通要道的沿路村莊,把沿路村莊建成文明生態村,形成“線”,重點發揮示範村帶動效應,盡力把示範村周圍村莊建成文明生態村,形成“片”,使文明生態村呈現出“點、線、片、面”梯次推進、規模創建的局面。魚山鄉基本實現了“街道柏油化、生活節能化、村莊生態化、設施配套化”。

特色產業

魚山鄉京欣品種西瓜

魚山鄉京欣品種西瓜該鄉魚山、南橋等村圍繞魚山旅遊區開發,培植髮展了池藕、水稻1260多畝,不僅為當地旅遊增添了亮點,僅藕、大米人均收入490元。安平、東魏等村的民眾有多年的大棚西瓜種植經驗,京欣品種西瓜銷往北京、天津、石家莊等多個大中城市。

魚山鄉黨委、政府通過大力實施“一村一品、一鄉一特”品牌興農戰略,不斷拓寬富民新路子,助推新農村建設進程。瓜菜村、林果村、養殖村等一大批各具特色的專業村占到全鄉行政村總數的五成以上,一大批品牌農產品銷往各地,成為該鄉農民增收的主渠道。

該鄉緊緊抓住一些傳統農產品品牌不斷挖掘,向更高檔次、更大規模拓展。該鄉魚山、南橋等村的池藕、大米,王古莊、張莊等村的豐水梨、冬棗,趙窪、安平店等村的西瓜、蔬菜等一批特色農產品成為該鄉的品牌農產品,這些品牌農產品專業村的人均純收入比全鄉人均純收入高出400多元。

魚山鄉大辣椒產業給農民生活帶來的實惠。鄭集村是魚山鄉發展大棚瓜菜種植的專業村之一,瓜菜產業已經成為該村的第一產業,80%以上的農戶從事大棚瓜菜生產,現有大棚80多個、100餘畝,棚均收入達6500多元,瓜菜產業收入占民眾收入的60%以上。從2007年始,該鄉緊緊依託科技,不斷加大科技培訓力度,在組織部分菜農到壽光蔬菜市場和基地參觀取經的同時,還藉助農民遠程教育網路,給民眾提供最新的蔬菜管理技術和市場信息,使單棚效益在原有基礎上提高了5%以上。

人文氛圍

魚山鄉農民科技培訓

魚山鄉農民科技培訓“民富”體現在該鄉農民收入上。該鄉統籌城鄉發展,不斷鞏固大棚西瓜、蔬菜種植、果品生產及畜牧養殖規模,帶動民眾打好時間差、念好市場經,依靠特色產業增收。該鄉還以蔬菜科技示範園為載體,開展農戶科技培訓工程,累計培訓農民6000餘人,使85%以上的農民掌握了1--2門實用技術。全鄉實現農民人均純收入3798元,比2006年增長7.9%。

“村美”體現在環境綜合整治上。該鄉充分藉助環境綜合整治這次活動,因村制宜實施了“四個一批”分類建設標準,即“依託城鎮聚集一批,依託示範村帶動一批,依託中心村轉化一批,依託創建活動提升一批”。結合“十星級文明戶”、“文明家庭”等評選活動的開展,逐步改變了農村髒亂差的衛生狀況,說文明話、辦文明事、做文明人蔚然成風。

“風氣正”則體現在讓民眾享有更多的知情權上。為增加村級工作的透明度,讓更多的民眾參與村級事務管理,該鄉實行了機關幹部包村責任制和村級事務“雙向決策”民主機制。同時,該鄉村村設立了黨務、政務、財務公開欄,定期公布相關政策信息和決定,讓民眾明白,還幹部清白。風氣正則氣順心齊,越來越多的民眾開始享受到創建活動帶來的成果。

魚山文化

魚山鄉

魚山鄉整合旅遊資源,打造旅遊品牌,突出魚山旅遊文化特徵。2006年,縣級制訂“兩區一園”規劃,其中,魚山生態農業綜合開發示範區項目成為重點,該鄉充分藉助得天獨厚的旅遊資源,著力打好綜合“文化牌”,充分挖掘曹植和魚山的文化內涵,利用曹植墓、隋碑樓、聞梵處、碑林等一批文化景點,辦好文化旅遊節,逐步拓展文化旅遊項目,打造文化魚山新品牌。“梵唄牌”,魚山是梵唄佛教音樂的發源地,曹植是創始者,“梵唄”已經被列為省非物質文化遺產。通過舉辦梵唄文化節,把佛教文化、產業資源、自然資源和社會資源更好地融合起來,聚足人氣,力圖復興優秀的傳統文化遺產,展示魚山自然文化遺產資源的價值,進一步打響魚山文化品牌。第三是打“綠色牌”。在生態農業觀光區項目的帶動下,引導魚山周圍的幹部民眾繼續種植楊樹、蔬菜、水果、綠化樹木,修建休閒、娛樂、餐飲為一體的各類設施,嘗試開發建設“小遊園”,“採摘游”、“大棚觀光游”等新農村景點,展示新農村建設成果,豐富鄉村民眾文化生活,提高魚山旅遊經濟的品位。

人文與生態環境相結合,人與自然和諧統一,是魚山鄉可持續發展的又一特色。該鄉在大力推進旅遊綜合開發的同時,不為眼前利益所動,為保護自然生態環境,規劃出大姜、曹廟、沙窩等6處林業生產基地,並把生態農業與觀光農業有機結合起來,通過經濟結構調整,鞏固開發了魚山池藕、王古莊豐水梨、南橋大米、黃金梨等特色農產品,形成了集中連片的優質農產品產業帶,據統計,全鄉農民收入的三成來自當地特色經濟作物,產業鏈的延伸在為百姓帶來更多收益的同時,也大大增加了文化旅遊的品牌含金量。

旅遊資源

曹植墓

曹植墓曹植墓古墓葬。位於東阿縣魚山西麓,坐東朝西。建於魏太和七年(233)。曹植墓依山營穴,封土為冢。南臨魚山八景之一的“星落隕石”,北傍曹植讀書之地羊茂平台。墓頂懸崖峭壁,灌木蔥鬱。1700餘年來,古墓滄桑,歷經磨難。據記載,早年:“兆塋崩淪,茂響英聲,遠而不絕。”隋建《曹植墓神道碑銘》載:北齊皇建年間,曹植的第十一世孫曹永洛奏請孝昭帝恩準,在魚山“復興靈廟”、“雕鏤真容”。又據《東阿縣誌·古蹟志》載:“元時以王為東阿城隍,後令宮欽改正其訛,別祠王於邑城。其後城遷祠廢。明隆慶間,縣令田樂建祠於墓下,有屋三楹,未設廟貌”。因經年久遠,古建築均已湮沒不彰,目前只剩幾幢古碑。古碑中隋開皇十三年(593)所立的神道碑甚為珍貴。該碑高2.57米,寬1.03米,厚0.21米。碑頂呈半圓形,石料較粗,為灰白色岩石質,有額無題字,但龕中,粗鏤造像,因年代久遠,造像面容已毀,只剩殘跡。額背淺雕盤龍,尚清晰可辨。碑文22行,每行42字、43字不等,共931字,漫漶脫落57字,現存874字。此碑早年曾湮沒在大清河(今黃河)中,到清代始撈出,還置於墓前,並建碑樓保護。另外還有2方石刻也較為珍貴。其一是明傳碑,字跡剝蝕嚴重,僅能辨認碑冠“魏陳思王傳碑”6個小篆體大字標題。另一方是大明弘治八年山東按察司洽陽九皋子用章草狂書的一首七律詩,詩曰:“人才三國數誰良,子建於曹獨有光。七步詩成名蓋世,千年冢陷骨聞香。魚山西麓斜陽老,膠水東阿衰草荒。今日我來尋掩處,精靈安妥花傍徨。”墓前現還存有清代題詩碑和民國時期墓碑一幢,保存良好。

梵音洞

梵音洞在魚山上有一處赫然醒目:梵音洞,在聞梵處的下方,魚山西麓半山腰處,有一個足有兩間房屋大小的石洞,洞口鐫刻著“梵音洞”三個字,相傳當年曹植在魚山頂上聽到的梵樂就是從這個山洞中傳出的。現在夜深人靜之時,有緣之人在洞中仍然可以隱隱約約聽到梵樂之音。魚山聞梵,也幾成為魚山一大景觀。

魚山

魚山坐落於東阿縣城東南20公里處的黃河北岸。屬泰山西來余脈。海拔82.1米,占地80餘公頃。相傳,因其形似甲魚,或曰古建魚姑廟于山頂,故名魚山。因漢武帝所作《瓠子歌》中有“吾山平兮鉅野溢”之句,又名吾山。春秋時屬齊。魏晉時建有一座神女祠,供奉神女成公智瓊。西晉文士張華根據魏嘉平年間,濟北郡從事掾弦超與神女智瓊在魚山的一段戀情故事,寫下了著名的《神女賦》。唐代大詩人王維登魚山訪古,作《魚山神女歌祠》。明清之時,魚山上建有“吾山書院”。三國時建安文學的傑出代表人物曹植曾受封東阿王,卒後,葬於魚山西麓。曹植墓為國家級重點保護文物。墓的四周有子建祠、曹植墓碑、七步路、羊茂台、洗硯池、聞梵處、梵音洞、摩崖刻字、魚姑廟、觀河亭、仙人足印、穿陽洞、浴仙池、龍山文化遺址、中日兩魚山友好紀念碑和歷代碑刻等古蹟。魚山腳下即是滾滾黃河,隔河面對連綿群山。