簡介

概況

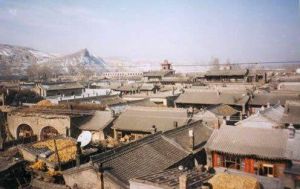

高家堡古城

高家堡古城遠古遺存

境內有史可考的文化遺址眾多,文明開化歷史久遠,是黃河文明的重要組成部分。據2005年國家文物局《中國文物地圖集》公布,本鎮已知文物資源26處。鎮南的寨山峁細石器遺址,鎮北的神樹溝、桑樹渠、桑樹塔仰韶文化龍山文化帶遺址均有大量的灰陶、彩陶、磨製石器和陶窯址發現。文物調查表明,其遺址保有相對完整,文物出土數量大、品位高,是不可多得的古文化遺存,極具保護價值。鎮東石峁龍山文化遺址發現於1976年,總面積90萬平方米,出土有大量的石器、陶器、玉器、並有原始村落、民居、石棺墓葬、陶瓮葬、祭祀場所、灰窖等遺蹟遺址發現。其中的石祖、玉璇璣、玉人頭像引起考古界的極大轟動,學術性爭鳴至今不息。石峁玉器以玲瓏剔透、精妙輕薄著稱。自清末以來,特別是近幾年,散落民間和流失海外的不可勝數。附近村民在民國饑荒年份升玉易斗米、籠垛馱賣的事實至今叫人嘆惜。文化大革命中,省文物考古隊戴應新曾對該遺址進行有限的搶救性勘挖,所得文物以玉器為多,一次就裝運三大木箱。現藏於省、市、縣的國家級石峁文物不下幾百件。1983年,該遺址列為省級重點文物保護單位,2006年升列國家重點文物保護單位。有關專家實地考察後認為,石峁遺址具有獨特的文化內涵,極具保護和研究價值。如果各方面的工作能切實展開,這一文化就完全可以獨立命名為石峁文化,而不是籠統的龍山文化。

古代城址

該鎮自古即為中原農耕文化與北方遊牧文化的碰撞交融帶,行政建置屢多興廢,政權歸屬交織易位。縱貫南北的禿尾河古稱圁水、吐渾河、杜胡川水,漢置圁陽、圁陰、鴻門、白土四縣,鎮境屬圁陽縣地。鎮北喇嘛河、瑤灣,鎮東石峁、土王山、疊翠山等處均有秦漢或唐宋古城遺址,陶器、瓦當、石器、玉器屢有出土,對於研究古代疆域、建置、軍事、風俗具有重要價值。橫切東西的永利河古稱神銜水,很長時間內一直是漢民族與北方遊牧民族的界河,傍河突起的石峁、土王山一帶有綿延五六千年的文明發展史和豐富的文化遺存。唐貞觀四年(630),回紇鐵勒十一部請降內附。次年詔令於石峁置幽陵都督府,廣建城寨,安置降胡。唐肅宗乾元元年(758),帝許幼女寧國公主下嫁回紇可汗磨延啜,封其為英武威遠毗伽闕可汗,於鎮東石峁為其敕建英寧府。此遺址清末尚存石坊,鐫“英寧府”三字。乾元五年(763),罷撤英寧府,改置公主邑司,號宅門墕堡,後為寧國公主葬所。時至今日,當地老百姓仍習稱此處為女王城和女王墓。宋至元,先後建置飛鴉川寨、彌川寨、彌川堡、彌川巡檢司於鎮東。其遺址殘墟廣布於鎮東南黃土塬區。

境內及周鄰地區的古代遺蹟還有:南10餘公里處的北周開光城遺址,虎頭峁石窟遺址及柳巷的漢畫像石墓葬,鎮東南點軍崖秦王點兵遺蹟,鎮東奧莊子明長城磚窯遺址,鎮北暗門峁明長城易馬城遺址,涼水井磚砌空心敵樓,墩梁、西寺內外障城及烽火台遺址,鎮東邱家園子八卦墓遺址,鎮東土王山懸棺葬石窟遺址,鎮北灰窯山李氏祖塋石雕碑林遺址,麻堰塔水利遺址,西寺 禿尾河魚龍變化大橋遺址(石壁存清末陝北名儒方鏡堂題刻“化險為夷”榜書)等。這些遺址遺蹟的文化內涵和待解之謎各具特色,如紅字溝的摩崖石刻有擘窠大字四,道光縣誌稱其非籀非篆,如畫如影,人不可識。有人據此推測極有可能是遠古文字或岩畫一類遺存。

歷史

高家堡古城

高家堡古城高家堡古廟宇眾多。城內中興樓屬縣級重點文物保護單位,十字洞分街,二層重檐十字歇山頂迴廊翹角樓閣,南伸兩翼,券窯舉閣,石階勾連。樓建玉皇閣、日月洞、觀音殿、老爺殿,騎街四洞三批三碹,分嵌石額,東書中興樓、南書鎮中央、西書幽陵瞻、北書半接天。頂樓北壁磚雕明人法書玉皇閣三字,筆力遒勁。舊時樓上匾額楹聯極多,四面額匾皆為集古法字精雕而成,有“紫氣東來”、“夕陽西照”、“北極呈祥”、“南官毓秀”等巨匾,異彩紛呈。東西兩壁分嵌二龍戲珠和雙鳳朝陽琉璃畫。以中興樓為南北中軸線,北城牆突一方墩,洞門石額榜書“映北辰”,上建二層重檐歇山頂三官殿一座。城內側近建白衣殿一座;側東建財神廟一座,並戲台、配殿、券棚等。南城門內側石洞騎街,上建戲樓一座。東南城墩建魁星樓一座,下窯上閣,木雕神像,有機關可使神像騰挪。東二道巷建地藏庵一座,前庵後殿,殿脊佛塔,地獄諸神俱有本位。城東北處建城隍廟一座,重門三進,前庭後宮,泥塑、木雕神像及彩繪壁畫均極精妙,匾額楹聯尤為豐富。道光縣誌說該廟“神極靈應,相傳前代每有邊警,先期鐘鼓自鳴”。民傳康熙駕幸高家堡時感其靈異,敕封“靈應侯”,晉秩“三品正堂”,賜著冕旒袞服,十六抬黃轎,半副儀仗執事。因此,“城小神靈大”又成當地美談。城隍廟對南臨街處建戲樓、木牌坊各一座,側建五道廟一座。西街建上帝廟一座,殿閣宏偉,庭院深廣,民國間改辦為學校。西門處建大興寺(俗稱西門寺)一座,計有天王殿、韋陀閣、彌勒龕、鐘鼓樓、禪堂、祖師殿、伽藍殿、大雄寶殿等建築。大雄寶殿橫窯起脊,側開三門,環廊抱廈,頂建藏式法相輪白塔一座。該寺戒規森嚴,僧眾多精於修為,亦不乏高僧大德,明清兩代享有盛名。

廟宇石窟

高家堡古城

高家堡古城清末解殿明(環則)所繪“醉八仙”等佳構享有“神來之筆”的美譽。該山石刻題留極多,傳有古碑數通,對高家堡的歷史追述甚詳。現存“石麟果降”等題刻,書事精微。山巔巉岩突兀,三面凌空,有古城寨一處,東北通徑處斬石為塹,勢成天險。寨內廬舍、貯水設施俱全,並有一石洞與絕壁諸窟貫通,構成主體防禦體系。此寨建構年代久遠,傳為北漢楊繼業屯兵處。民國間國民黨曾以重兵駐防。山下平川古稱彌川、杜胡川、飛鴉川、永興川,為高家堡通行大道。以中興樓、三官樓、南城門箭樓、彌勒寺(南門寺)為中軸線,騎路券洞台一座,上建迴廊大殿,南塑立馬關公,北塑倒坐觀音,人稱二里半洞廟。舊有民國陝西書壇三傑之一雙山堡李棠(另兩傑為于右任、王雪樵)題留“飛霞”、“疊翠”二石額分嵌南北洞門,筆意酣暢。該廟扼南北要衝,左依疊翠山,右攬龍泉山,前映禿尾河波光,後枕天渠澗溪流,綠柳蔭蔽,町畦如畫,有高家堡南大門之譽。涉禿尾河而西建有西寺觀音殿。該處另有漢代火神廟遺址。傍北濱河處一山陡起,昂首天表,尾水為之洄環。此山即為龍泉山,因石澗有醴泉噴涌,魚飲化龍而得名。明成化七年(1471)依山建龍泉寺,殿廡宏峨,現僅存遺址並建寺古碑一通。碑文對高家堡的歷史及明長城延綏鎮的軍事架構有獨特的見證價值。山頂建道觀一處,明、清、民國間均有續修,漸成三教諸神共處之所,鄉民亦以“龍泉寺”呼之。計有三教殿、呂祖殿、文昌殿、魁星樓、觀音殿、韋陀閣、三皇閣、三官閣及山神土地、大仙閣等建築。側北懸崖開鑿石窟群一處,暗道勾連,勢極險峻,為軍事防禦崖寨。西北老虎溝古稱“虎峪”,明以前開山鑿窟,建二黑龍王神廟一處,現廟窟完好,戲台的石雕欄板和台基猶存,所刻簡述文字足以為證。城北永利河南岸建河神廟一處,北岸張家灣建大黑龍王廟一處。南城門外側東建彌勒寺一座,殿宇齊整,繪塑典雅,有牌樓、鐘鼓樓、山門、天王殿、彌勒殿、祖師殿、伽藍殿、觀音殿、羅漢堂、大雄寶殿等建築,十八羅漢拜觀音群塑神采飛揚,傳為一絕。鐵鑄雙獅和旗桿紋飾華美,精巧絕倫,公認為古堡雙寶。

牌坊建築

雕梁畫甍,翹角飛檐,聯制書繪,古樸典雅,素以“三十六營堡之冠”稱雄延綏鎮邊塞。計有石雕牌坊6座,木雕牌坊3座,碑廬2座。分別為:東街城隍廟木坊,南北向,四柱三間,建構精巧,氣勢巍峨。東街木坊,南北騎街,四柱三間,系明季建築,古意蒼拙。東二道巷口康氏貞節石坊,南北騎街,四柱三間,雕刻精妙。南街宋氏貞節石坊,東西向,四柱三間,構砌、書事俱佳。西街明舍餘鄭維敘妻閆氏貞節石坊,南北騎街,四柱三間。西街上帝廟石坊,東西騎路,四柱三間。南門外彌勒寺木坊,南北向,四柱三間。東門外老爺廟石坊,東西向,四柱三間,前有石獅一對,依山雄峙,氣度恢宏。灰窯山“王氏佳城”石坊,東西向,二柱擎頂,臨淵望河,構造峻朗,刻繪挺拔。東門外大小碑廬各一座,分別為“父子忠烈坊”和“田公節義坊”,側立“光祿大夫”、“龍虎將軍”巨碑,均系明代建構。

該鎮二水繞城,四山環護,風物靈秀,景色如畫,歷來為文人墨客所鍾愛。道光縣誌以八景勝況予以概述,即興武橫雲,幽陵積雪、石洞風清、巉岩煙淡、平沙落雁、尾水浮魚、南堤春柳、西峪秋葭。民間流傳的景觀則有千洞萬佛、長城弔古、興武晨鐘、飛霞疊翠、西寺凌雲、禿尾關渡、龍泉渴飲、寶塔濡墨、平沙落雁、天鵝翔集等。另有人說該地“北有古長城,東有女王城,南有永興川,西有六月景,中間座落的像是杏花村”。

兵防要塞

高家堡古城

高家堡古城長城

境內古長城遺存極為豐富,魏、秦、漢、隋、金、明各代俱有修砌,鎮東玉塔村古名魏塔,據該村古廟碑刻所敘,村因傍臨魏長城墩台而得名。鎮東牛沙墕至土王山一線,秦長城殘址綿延4公里有餘,土垣石牆及障城墩基猶存。漢長城以秦長城為基礎加以增修,同時構建內外障城及烽燧。今鎮境長城線內外兩側均有古墩台散布。有的尚有壕塹、寨牆環護,構成獨產的防禦體系。隋、金兩代長城俱以舊址續修。明長城建構雄宏,超邁歷朝。所修大邊、二邊長城分南北兩道橫貫東西,中塹山湮谷,名曰“夾道”,為軍防馳援通途。高家堡邊口共轄大邊長城21.5公里,墩台44座。延綏鎮中路段長城自此開始,分設麻地樓汛、雙柏樹汛、麻地梁汛、張家水洞汛、東青陽岔汛、西青陽岔汛、七里廟汛、硬地梁汛、雙謀梁訊共9個塘汛。

商貿重鎮

高家堡自古即為商貿集散重鎮,北通河套,南接河東,物資暢阜,商事如流,人稱“旱碼頭”。當地民眾農商並舉,長於營謀,舊諺說:“若要富,買賣帶莊戶”。明清至民國間,該地商事以鹽鹼、皮毛、銅鐵制具、茶葉、煙土為重。明末清初的鹽鹼業極度興盛,有“十六家鹽行半座城”之說。《延綏攬勝》說該地鹽鹼皮毛生意利息暢旺,年營業額有60多萬元銀幣之巨。同時,各地邊商在此購買茶煙、布匹、日用百貨赴蒙古各旗販賣,數量之巨,難以估計。據一些古廟碑刻所錄,明清間有各色商事字號百餘家、當鋪4家、錢莊1處。清末,巨商宋憲宇已開始發行銀票,名叫“帖子”;韓士恭創辦瑤鎮鹼廠,首開陝西化工企業先河。其時,以“杭(營邊宿富杭榮)、韓、彭(儒商彭鶴年)、宋”為代表的老“四大家族”形成,財勢縱橫,稱雄塞上。民國間,新“四大家族”劉(大榮)、寇(瑞生)、亢(萬里)、張(子英,國民黨二十二軍伊東遊擊縱隊代司令,駐堡兼商)崛起,農商兼營重實業,如日中天。劉、寇、亢創辦的馬蓮河“三盛長”鹼廠,生意之隆,冠甲一方。解放後,該廠成為陝西第一家公私合營企業。

文教衛生

高家堡古城

高家堡古城高家堡醫藥之風昌盛,清末民初立有大小藥鋪醫館10餘家,其中的仁壽堂、萬和堂、太和堂較有名氣。名醫有杭鵬齡、杭澍堂、李秀、李如春、王佐、李建禎、郭允中、何成忠、韓體元、呼子安、王直卿、郭維一、杭繼承等。

革命傳統

高家堡古城

高家堡古城1927年,中共高家堡支部在“二高”國小成立,擁有黨員10多人。在此前後,本籍共產黨人劉文蔚、史仙舟、劉志健、王治歧等人分別參與了3次上海工人武裝起義、渭華暴動、神府蘇區創立、山西平定兵變等重大事件。同時,高家堡支部亦先後配合南鄉革命武裝開展了一系列的革命活動,為神府蘇區及神府人民武裝的建立和發展做出了特殊貢獻。一大批本籍知識分子、手工業者和貧苦農民投身革命洪流,沃血南北,死志不渝。保護和開發

綜前所述,我們可以對高家堡這一歷史文化名鎮有個大致的了解,但即使是大致的了解也肯定會激起有識之士對她的保護意識和開發念頭。據實所知,該鎮的歷史人文景觀的現狀是十分堪憂的,有的已被破壞,有的正在遭遇人為的和自然的雙重肢解,如不及早採取有力的措施,用不了多久,這筆寶貴的不可再生的歷史文化遺產便會煙消雲散。真那樣的話,我們必將愧對前人,愧對後人。為了保住日益頹敗的風景,地方賢達也曾奔走呼號,不遺餘力地對部分景觀做了些修補,但因資力不濟,所做自然十分有限,加之熱心者缺乏應有的文物常識,修補的同時難免發生二度破壞,粗俗濫造,隨意歪曲等問題,所以,通過行政手段和社會專門力量重建歷史文化名鎮已是勢在必行。

作為陝北四大名堡(另三堡為鎮川堡、瓦窯堡和安邊堡)之一的高家堡,集軍事、商貿、文化、交通重鎮於一體,其山川形勢、城池架構、古建民宅、風土人情無疑是首屈一指的,其歷史風貌、文化積澱的蘊藏和存留無疑也是首屈一指的。作為長城要塞的袖珍城堡,該鎮具有北京、西安、平遙等古城所不可替代的特殊內涵,保護和開發的潛力與價值十分明顯。這一特點已經引起外界注意近年來,中央電視台、八一電影製片廠、陝西電視台、萬里長城考察組先後前來考察,讚賞惋惜之情溢於言表,保護和挽救的動議也極其迫切。該鎮正在積極申報“歷史文化名鎮”。按照該項目要求的文化型、商貿型、軍事型、堡塞型、寺廟型、古建型等八個類型來看,具備其中任何一款即有可能獲得資格,而高家堡幾乎同時兼具各類型條件,應該說獲取“歷史文化名鎮”稱號是有足夠資格的。由此也可以從另一側面證明她獨特的歷史文化地位。

有效地開發利用該鎮的歷史文化遺產應遵循“尊重歷史,注重內涵,全面規劃,分步實施,多方籌資,共鑄精品”的思路積極展開。

一是政府應在政策、資金、技術等方面給予傾斜支持,將該鎮文化資源的開發利用列為建設文化大市的重點工程。

二是應成立專門建設領導機構,配備各專業人材,制定整建方案,拿出歷史文化依據,籌資融資,全面領導項目建設。整理資料,積極申報和爭取國家重點文物保護單位資格。

三是積極向外聯合,引進資力,建設明清型影視文化基地、遠古部落村、古邊防要隘帶和宗教旅遊與休閒度假勝地。

四是沿神佳公路等路段開闢米脂李自成行宮——佳縣白雲山——高家堡歷史文化帶——錦界工業園區——紅鹼淖——成吉思汗陵黃金旅遊線路。該線路融黃土高原、大漠草原、藍天湖海、能源基地及歷史文化景觀為一體,具有獨特的品位與魅力。

開發和保護高家堡的歷史文化遺產是一項功貫古今、澤被千秋的文化事業,也應該成為我們建設文化名鎮、文化大縣乃至文化大市的一項重要內容。

榆林市旅遊

| 榆林市位於陝西省最北部,東臨黃河與山西相望,西連寧夏、甘肅,北鄰內蒙,南接陝西省延安市。介紹陝西省榆林市的旅遊情況,主要是創建旅遊景點的詞條。 |

榆林市主要旅遊景點

| 概況 | 榆林市位於毛烏素沙漠與黃土高原交匯處,因“北瞰河套,南蔽三秦”,位居要津,成為明代邊境(長城)上的軍事重鎮,長城“九寨”之一。榆林城不但歷史上名樓林立,而且古寺遍布,城內城外名勝古蹟萃集,其中較著名的就有四五十處之多。 |

| 景點 | 紅石峽;紅鹼淖風景名勝區;統萬城遺址;蒙恬墓;扶蘇墓;陝北明長城;榆林鎮北台;李自成行宮;萬佛洞;紅石峽沙地植物園;新明樓;楊家溝革命紀念館;香爐寺;佳縣白雲觀;班禪廟;二郎山;蘄王廟;蓮花池公園;常氏莊園;凱歌樓;楊家城;沙地植物園;西津寺;高家堡古城;杜斌丞紀念室;吳堡古城;天王塔;永樂城遺址;李鼎銘陵墓;文屏山鐘樓;古銀州摩崖石刻;貂蟬洞;沙家店戰役戰場遺址;白城台古城遺址;戴興寺;古城界古城遺址;歸德堡橋;金剛寺;凌霄塔;秦長城遺址;青雲寺;雙山堡遺址;萬佛樓;西夏羅兀城遺址;懸空寺石窟;榆林古城;榆陽橋;毛烏素沙漠;庫圖克台徹辰洪台吉墓;盤龍寺;白雲山;姜氏莊園;府谷杜松自然保護區;神木臭柏自然保護區 |