簡介

明清時期北京在此地交易騾馬,市場興盛。清時這裡設了騾馬稅局。騾馬市大街兩側,有一些宅院後來變成了會館。尚存的湖廣會館就在本街東口路南。今天的騾馬市大街,仍然很繁華,透出一種濃厚的商業氣息。

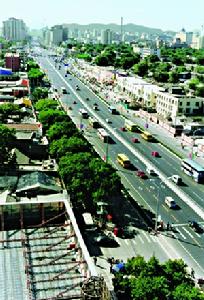

位於宣武區東北部。東起南新華街,西至宣武門外大街。因有騾馬交易市場得名。

大街形成於金代。遼時為城外。明嘉靖年間系南大街的一部分。此街為南城騾馬交易市場。清初日有兩市,晨為活市,活市之後繼死市,交易疲者,以赴屠廠。清代設騾馬局。1965年稱今名。

歷史

街原有明代元帝廟又稱馬神廟,祀馬神。因臨菜市口刑場,大街多棺材鋪、冥紙店、槓房,壽衣店等。1979年媽大街拓寬,寬度是原來的三倍。1986年10月在西口興建過街天橋。大街東有虎坊橋。明稱虎房橋。大街一號和原和平餐廳為日偽時期地下交通員楊子健活動處。三十七號民國時為雨華馨醬菜園。往西五十一號為福州新館。林則徐為建館花費心血、出資,並居住。六十一號為吉升堂,系林則徐居住過的旅店。往西一百二十二號為直隸新館。這附近有鴻泰永鐵匠鋪。辛亥革命期間,喻培倫等烈士在此訂做炸彈的外皮,刺殺攝政王載灃。經調查,從鐵匠鋪打開缺口,進而逮捕一批革命者。大街南側有郵政局。十九世紀末,北京郵政總局成立,設四個分局。騾馬市郵局為四個分局之一。二十年代,地下黨員田維強領導郵差和低級職員成立“窩窩頭會”,並秘密活動。他後遭殺害。現五金家電聯營公司原址為長發旅館。現代著名的文學家魯迅民國元年(1912)首次到京在此下榻。民國九年(1920)五月一日,為慶祝北京第一個“五一”節,何孟雄乘敞篷汽車,高呼勞工萬歲、翻身求自由!從騾馬市經菜市口進遭捕。再西為菜市口刑場。輕者面東斬首,重者面西凌遲。

地理位置

1965年整頓街巷名稱,將虎坊胡同、炭廠胡同併入,定為現名。2001年廣安大街建成通車,騾馬市大街成為該街的一段。街兩側分布有飲食、土產、服務、百貨、修理、化工、石油、電子等商業網點60餘家。街內有6、50、53、917路公共汽車,百利寶專線汽車和102、105路無軌電車通過。

1965年整頓街巷名稱,將虎坊胡同、炭廠胡同併入,定為現名。2001年廣安大街建成通車,騾馬市大街成為該街的一段。街兩側分布有飲食、土產、服務、百貨、修理、化工、石油、電子等商業網點60餘家。街內有6、50、53、917路公共汽車,百利寶專線汽車和102、105路無軌電車通過。騾馬市大街在宣武區,它其實就是從廣渠門到廣安門的大街上的一段,過珠市口西大街就是它。這段路原先就叫騾馬市,可知歷史上這裡曾有過一個大型的騾馬交易市場。建設成大街以後,人們還是習慣地稱呼它是騾馬市,而不叫騾馬市大街

現作為宣武地區城市幹道之一。位於區域中部偏東,椿樹街道與陶然亭街道交界處。

東西走向。東起虎坊橋,西至菜市口。全長873米,均寬30米。門牌:1~255號,2~286號。

街北側依次與梁家園胡同、紅線胡同、魏染胡同、四川營胡同、鐵門胡同相通,南側與粉房琉璃街、果子巷、米市胡同相通。街形成於明代嘉靖年間建築外城之後,屬南大街(廣渠門至廣安門一線)的一段,是北京南城交通幹線之一。此街原是北京主要的騾、馬、驢、駱駝交易市場,時稱騾馬市,街因市而得名。清初在這裡設騾馬稅局。街兩側有福州會館、湖廣會館、宜昌會館、三原會館及多家旅店、飯莊。 。

歷史名人

騾馬市曾寓居過一位勤奮的學者,姓談名遷。談遷是明末清初的一位歷史學家,籍貫浙江海寧縣,他是個鍥而不捨追求奮鬥目標的知識分子的典型。談遷生於明代,年輕時就立志編一部材料準確、令人信服的明代史,以補充、糾正前人的疏漏及謬誤。費27年心血,七易其稿,終於完成這部500多萬字的編年體明代大事記《國榷》。不幸,竟有人深夜人室將其書稿竊走,這對談遷來講是一個晴天霹靂,他痛不欲生大哭一場。悲痛過後他冷靜下來,鼓勵自己:我的手還在,還怕重寫一部?

這時已是大明朝滅亡,清兵人關後第三年了,是清政府對中原人民鎮壓最殘酷的時期。任何人只要對明王朝稍流露留戀之情,就會遭到滅頂之災。談遷不顧危險,重新著手整理資料,再寫大明王朝的《國榷》。暑往寒來,6年過去,重寫的《國榷》書稿終於完成。

為了修訂補充這部史書,談遷於清順治十年(公元1653年)初秋,離開浙江前往北京。初冬11月到達天子腳下,住進了外城騾馬市的臨時寓所。

談遷進北京的另一個目的是來哭明崇禎帝的思陵,以悼念失去的故國,這在清朝統治者看來,同樣大逆不道。談遷不敢公開表露自己的感情,直到第二年仲秋,他才如願以償,到達思陵向故朝之君表示了哀悼情思。

拜渴皇陵的那天,天還沒亮,談遷就守在宣武門外。等到城門一開,他便急步走進內城,穿過整個北京城,出了德勝門。一直朝北,整整走了一天,到達了昌平縣,住了一宿。第二天又起了一個大早,趕到了思陵前。親眼一見大明王朝的最後一位皇帝的陵如此矮小簡陋,“國破山河在,城春草木深”,觸景生情,他更是傷心不已。

在北京期間,為了考證明朝歷史,收集資料,在內外城廟會、正陽門外西河沿等有古舊書籍出售的場所,都留下了他的足跡:他實地考查了先農壇、觀象台、鐘鼓樓、西山、西湖(後來的昆明湖)等諸多勝跡,向前明遺臣,降清舊臣調查了解他們的經歷。他甚至不恥下問,向牧童村夫請教風土民情。

談遷以時年60多歲的高齡,在京城生活了兩年三個月,風塵僕僕跑遍了北京的城裡城外,不僅補足了《國榷》的不足,還寫出了一部25萬字的《北游錄》,真實地記錄了北京的氣候、地理、景觀、百姓生活狀況以及知名的歷史人物的活動情況等諸多方面,為後人留下了一部很有價值的北京歷史文獻。今天的騾馬市大街已難尋這位花甲老學者的蹤跡,但他的《 北游錄》給我們留下了明清交替之際的北京城真實狀況,也給我們留下了這位老先生勤奮、治學嚴謹的學者風範。

北京的市井胡同

| 北京胡同的叫法,最早出現在元朝的雜劇中。《沙門島張生煮海》中,張羽和梅香有一段對話,張問梅:“你家住哪裡?”梅答:“我家住磚塔兒胡同。”這個胡同至今還在,就在今北京西四附近,是北京最古老的胡同之一,它因胡同中有一七層磚塔而得名,此塔至今仍在。不過經清、民國兩代修葺,已由七層變為九層。據學者考證,胡同之稱是由蒙古語中的“火疃”轉化而來,元朝擴建大都時,城內居民按片分開,中間留有通道,這種通道蒙古語稱“火疃”。後來,北京人把它讀成了“胡同”。 |