形態特徵

菌絲絲狀,有隔膜。分生孢子梗自氣孔伸出,束生,每束1~5根,梗圓筒形或短桿狀,暗褐色,具隔膜1~4個,大小30.6~104×4.3~9.19(um),直或較直,梗頂端著生分生孢子。分生孢子長卵形或倒棒形,淡黃色,大小85.6~146.5×11.7~22(um),縱隔1~9個,橫隔7~13個,頂端長有較長的喙,無色,多數具1~3個橫隔,大小6.3~74×3~7.4(um)。

傳播途徑

以分生孢子或菌絲在病殘體或帶病薯塊上越冬,翌年種薯發芽病菌即開始侵染。病苗出土後,其上產生的分生孢子借風、雨傳播,進行多次再侵染使病害蔓延擴大。病菌易侵染老葉片,遇有小到中雨或連續陰雨或濕度高於70%,該病易發生和流行。

發病條件

分生孢子萌發適溫26~28℃,當葉上有結露或水滴,溫度適宜,分生孢子經35~45分鐘即萌發,從葉面氣孔或穿透表皮侵入,潛育期2—3天。瘠薄地塊及肥力不足田發病重。

症狀

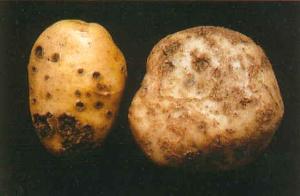

馬鈴薯早疫病危害的病果

馬鈴薯早疫病危害的病果葉片上的症狀最明顯,葉柄、莖、塊莖、果實等部位也都可發病。葉片上初生黑褐色、形狀不規則的小病斑.直徑1~2毫米,以後發展成為暗褐色至黑色,直徑3~12毫米,有明顯的同心輪紋的近圓形病斑,有時病斑周圍褪綠。潮濕時,病斑上生出黑色霉層。通常植株下部較老葉片先發病,逐漸向上部葉片蔓延。嚴重發生時大量葉片枯死,全株變褐死亡。發病塊莖上產生黑褐色的近圓形或不規則形病斑,大小不一,大的直徑可達2厘米。病斑略微下陷,邊緣略突起,有的老病斑表面出現裂縫。病斑下面的薯肉變紫褐色,木栓化乾腐,深度可達5毫米。

發病規律

病原菌隨病株殘體、病薯越冬,或度過不種植馬鈴薯的季節。在溫濕條件適宜時,產生分生孢子,侵染下一茬馬鈴薯幼苗,引起田間發病。病原菌還可以危害大棚和溫室栽培的番茄、辣椒等蔬菜.度過冬季,侵染春、夏季的大田馬鈴薯。在生長季節,馬鈴薯葉上病斑產生的孢子,可由風、雨、昆蟲等分散傳播,侵染四周的健康植株。葉面濕潤時,降落在葉片上的孢子萌發,由氣孔和傷口侵入,幾天后就形成新的病斑,病斑上又產生孢子,分散傳播。在一個生長季節里,可以反覆發生多次侵染,以致造成全田發病。降雨有利於孢子形成,雨後2~3天,空中飛散的孢子數量明顯增多,孢子傳播高峰期後10~20天,田間發病數量急劇增多。生長早期雨水多,有利於早疫病流行。重茬地,鄰近辣椒、番茄棚室的田塊,菌源較多,發病早而重。土壤瘠薄,植株脫肥,生長不良,抗病性降低,發病加重。

防治方法

(1)選用早熟耐病品種,適當提早收穫。

(2)選擇土壤肥沃的高燥田塊種植,增施有機肥,推行配方施肥,提高寄主抗病力。

(3)發病前開始噴灑75%百菌清可濕性粉劑600倍液或64%防毒礬可濕性粉劑500倍液、80%噴克可濕性粉劑800倍液、80%大生M一45可濕性粉劑600倍液、70%代森錳鋅可濕性粉劑500倍液、80%新萬生可濕性粉劑600倍液、1:1:200倍式波爾多液、77%可殺得可濕性微粒粉劑500倍液,隔7~10天1次,連續防治2~3次。

(一)農業防治

(1)培育壯苗:要調節好苗床的溫度和濕度,在苗子長到兩葉一心時進行分苗,謹防苗子徒長。苗期噴施奧力克—霜貝爾500倍液,可防止苗期患病;

(2)輪作倒茬:番茄應實行與非茄科作物三年輪作制;

(3)加強田間管理:要實行高壟栽培,合理施肥,定植緩苗後要及時封壟,促進新根發生。溫室內要控制好溫度和濕度,加強通風透光管理。結果期要定期摘除下部病葉,深埋或燒毀,以減少傳病的機會;

(二)藥劑防治

預防用藥:

在預期發病時,採用奧力克——霜貝爾500倍液噴施或採用霜貝爾30ml+金貝40ml兌水15公斤,每7—10天1次。

治療用藥:

1、發病初期,及時摘除病葉、病果及嚴重病枝,然後根據作物該時期並發病害情況,採用霜貝爾50ml+金貝40ml或霜貝爾50ml+霉止30ml或霜貝爾50ml+青枯立克30ml,兌水15公斤, 5—7天用藥1次,連用2-3次。

2.發病較重時,清除中心病株、病葉等,及時採用中西醫結合的防治方法,

如:霜貝爾50ml+氰·霜唑25g或霜霉威·鹽酸鹽20g,3天用藥1次,連用2—3次,即可有效治療。