名稱來歷

頭臂乾所在的位置

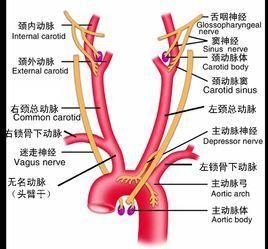

頭臂乾所在的位置“頭臂乾”開始解剖學叫“無名動脈”,後因此動脈是負責頭部右邊和右手臂的血液供應的主幹動脈管而稱“頭臂乾”。

主動脈的分支

1、升主動脈:左,右冠狀動脈。

2、主動脈弓凹側的分支:細小的支氣管支和氣管支。

3、主動脈弓凸側的分支:從右至左3大分支,頭臂乾,左頸總動脈,左鎖骨下動脈。

主動脈行程

人體動脈分布圖

人體動脈分布圖頭臂乾在右胸鎖關節後分為右頸總動脈和右鎖骨下動脈,是體循環的動脈主幹,根據其行程可分為三部:主動脈升部(升主動脈)、主動脈弓和主動脈降部(降主動脈)。

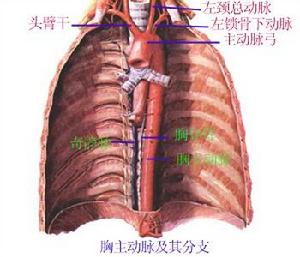

1、主動脈升部

起自左心室主動脈口,向右前上方斜行續於主動脈弓。自主動脈升部的根部發出左、右冠狀動脈。

2、主動脈弓

接續主動脈升部,於胸骨柄的後方作弓狀彎向左後方,移行於主動脈降部。自主動脈弓凸側發出3個大的分支,自右向左依此為頭臂乾(無名動脈)、左頸總動脈和左鎖骨下動脈。

3、主動脈降部

為主動脈最長的一段,上接主動脈弓,沿胸椎體前面下降穿過隔的主動脈裂孔進入腹腔。繼沿腰椎前面下降,到第4腰椎體處分為左、右髂總動脈。主動脈降部以隔的主動脈裂孔為界,在主動脈裂孔以上的一段稱為主動脈胸部(胸主動脈),以下的一段稱為主動脈腹部。

分支

頭臂乾向右上方斜行,到右胸鎖關節後方分為右頸總動脈和右鎖骨下動脈。

1、右頸總動脈,起自頭臂乾,經胸鎖關節後方,食管,氣管和喉的外側上行至甲狀軟骨上緣高度分為頸內動脈和頸外動脈;連同左頸總動脈,頸內動脈支配腦和視器.頸外動脈支配面部。

2、右鎖骨下動脈

“鎖骨下動脈”的解釋

1)是上肢的動脈主幹。右側起自頭臂乾左側直接起自主動脈弓。它們分別沿左右肺尖的內側上行,然後斜越胸膜頂的前面出胸廓上口到頸根部,呈弓狀向外側行,依次經斜角肌間隙、鎖骨中點下方和第一肋的上面達其外緣移行為腋動脈進入腋窩。

2)為一對粗大的動脈乾。左側直接起於主動脈弓,右側在右胸鎖關節上緣的後方起自頭臂乾。因此,左鎖骨下動脈較右側的稍長。左鎖骨下動脈起始較為恆定,據統計,約99.8%直接起於主動脈弓,只有0.2%與頸總動脈合成左頭臂乾起於主動脈弓。右鎖骨下動脈98%起於頭臂乾,2%直接起於主動脈弓。

3)分布於肩頸部和前肢的動脈主幹。在第1肋或肋間隙附近自臂頭動脈總乾(左側)或臂頭動脈(右側)分出,向前腹外側呈弓狀繞過第1肋骨前緣,延續為腋動脈。主要分支有肋頸動脈乾、頸淺動脈和胸廓內動脈,分布於肩頸部、膈、胸壁和腹壁前部。

病變

頭臂乾動脈炎

大動脈炎是一種主動脈及其分支的多發性、全層動脈的非化膿性炎性疾病,常引起動脈狹窄或閉塞,偶爾引起動脈瘤樣改變。頭臂乾型大動脈炎是其分類的一種,以腦部缺血症狀為主。

病例報導

舉例

患者,男,54歲,既往有右側上肢感覺異常病史7年,有頭暈病史6年,自知右側橈動脈無脈3年。此次入院前12h突發左側肢體活動不靈。入院後神經系統查體示:右側橈動脈搏動無,右上肢皮膚發冷,左側肢體不完全癱,左上肢肌力約Ⅱ級,左下肢肌力約Ⅲ級,左側肢體痛溫覺減退,病理反射陽性。頭顱CT和MRI檢查顯示右側丘腦區可見小片狀梗死灶,約2.0cm×1.5cm;頸部血管超聲都卜勒顯示右椎動脈血流倒流;CTA和全腦血管造影顯示右側頭臂乾自主動脈起始始段即完全閉塞,長度約21mm。方法:患者局麻後行右側橈動脈穿刺,置入橈動脈導管鞘,導入5F導管和硬導絲,經鎖骨下動脈進到閉塞無名動脈處。將導管向主動脈弓方向頂住閉塞端,以硬導絲頭反覆穿刺,有突破感後注入造影劑,證實進入主動脈弓,穿刺成功。沿導絲插進球囊導管擴張4次,擴張前進行全身肝素化。擴張後測量原頭臂乾血管閉塞的長度和正常血管腔的內徑,選擇植入的血管內支架。條件是血管內支架的長度要長於原血管閉塞段,直徑以大於正常血管直徑1mm左右為宜。結果:患者術後自覺既往頭暈症狀明顯緩解,右側肢體皮膚發涼症狀完全緩解,右側橈動脈搏動正常。術後第2天複查CTA證實支架膨起正常,頭臂乾血流完全通暢。術後左側偏癱肢體經功能鍛鍊1個半月後,肌力恢復至Ⅳ級強,生活行動完全達到自理。

討論

頭臂乾所發出的右頸總動脈和右鎖骨下動脈的椎動脈支是供應腦血液的重要動脈,它的狹窄或閉塞是造成腦缺血改變甚至腦梗死的重要因素。血管內支架成型術是被醫學界公認的治療血管閉塞性疾病的有效手段,但因擔心有斑塊碎屑脫落導致腦梗死,國內套用血管內支架治療頭臂乾閉塞的報導較少。此次病例的成功證明了血管內支架治療頭臂乾閉塞可以簡便有效地恢復腦血液供應,防止腦缺血的進一步惡化,是一種理想的治療手段。