頭寨子鎮

頭寨子鎮基本概況

頭寨子鎮

頭寨子鎮全鎮現轄三百戶、共豐、小寨、成牟、頭寨、牛河、馬堡、中灣、牛門洞、香林、塬邊、老鴉、八岔、坪岔、雙坪15個村、1個社區、100個村民小組,總戶數6131戶,30609人,其中農業戶6057戶,29828人,農民中回民125戶,570人,居住著漢、回兩個民族。

頭寨子鎮以駐地頭寨子村而得名。鎮駐地頭寨子為古代關寨名。據考證,後周、隋唐時代,曾在此設過會寧關,頭寨子為會寧關以北第一個寨子,故名。解放前屬甘泉鄉,解放後屬甘溝驛區(四區)。1953年屬九區(郭城驛)。1954年將原定西縣的馬家堡劃歸會寧縣後,設立了頭寨區(十二區)。1956年又改屬郭城驛區。1958年屬郭城驛公社。1961年始建頭寨子公社。1983年農村行政體制改革時改稱為頭寨子鄉。2000年12月撤鄉設鎮,改稱為頭寨子鎮。

頭寨子鎮可分為川區、山區兩個類型,地勢大致由西南向東北傾斜,山脈呈西南-東北走向。境內有鐵木山,為全縣最高峰。關川河自西南向東北貫穿全鎮,在郭城鎮境內流入祖厲河。河床兩岸地勢平坦,土地肥沃,舊有"米糧川"之稱。氣候屬於典型的半乾旱季風性氣候,年平均氣溫8.5℃,年平均降雨量300mm左右,全年無霜期約165天,山區與川區氣候差異較大。乾旱少雨,自然災害頻繁,尤以乾旱最為突出,給農業生產造成嚴重威脅。

全鎮現有耕地面積10.608萬畝,其中山地6.4433萬畝、占耕地面積的60.7%,川地3.538萬畝、占耕地面積的33.3%,塬地0.6267萬畝、占耕地面積的6%。農業人口人均占有耕地3.55畝。全鎮水澆地29021畝,其中靖會灌區18268畝(保灌面積8310畝),苦水(關川渠)灌區面積10753畝,全鎮三田面積累計達到79480畝,其中梯田42972畝,條田16308畝,砂田20200畝。

頭寨子鎮屬農業大鎮,農作物種類繁多,品種資源豐富。主要有小麥、玉

頭寨子鎮革命聖地

頭寨子鎮革命聖地主要樹種有松、柏、楊、柳、臭椿、槐、杏等喬木樹種和檸條,梢白楊是頭寨子鎮的優良鄉土樹種。

產業開發:全鎮洋芋種植總面積達到5.2萬畝,山塬村人均達到2畝以上;“精王”澱粉公司年吞吐量1萬噸,形成了以“農戶十企業”為特徵的農業產業化經營體系。充分利用當地種植砂田西瓜和香水梨得獨厚的優勢,通過改良品種和引進栽培技術等措施,積極打造綠色無公害“ 關川砂地西瓜”和“香水梨”兩大品牌,每年種植砂田西瓜2萬多畝,以香水梨為主的果園面積近1萬畝,關川砂西瓜已通過省級無公綠色食品產認證。緊緊抓住國家實施退耕還林(草)的大好機遇,全鎮的林草產業取得了豐碩成果,共完荒山造林20000畝,農民每年增收682萬元,退耕還林區農民人均增收666元。

全鎮非公經濟迅速發展。全鎮現有固定資產100萬元以上的鄉鎮企業和個體私營企業3家,50萬元以上的個體私營企業7家,10萬元以上個體工商戶近200家,初步形成了集商業、餐飲、加工、運輸為一體的非公經濟體系。

小城鎮建設採取招商引資、項目投資、銀行融資、單位墊資、民間聚資等多種投資形式,完成了饞郭公路商貿小區、西關什字商貿綜合樓和“祥麟苑”農貿綜合市場。目前,頭寨子鎮已成為周邊“七鄉一鎮”的農產品及小商品交易中心,小城鎮建設的輻射帶動作用得到了充分顯現。

名勝古蹟

頭寨子鎮

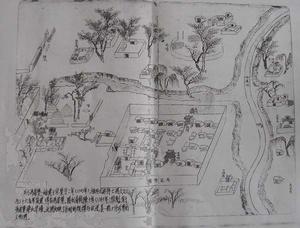

頭寨子鎮在馬家堡村,有兩座東西相距3.5公里的古城,現在民間將其分別稱為新城、老城,它就是歷史上的烏蘭縣古城,城址遺蹟至今猶存。此外,馬家堡還有伊斯蘭教哲赫忍耶派馬明心的道堂窯。公元18世紀40年代哲赫忍耶教派創始人馬明心從榆中馬坡遷居關川馬家堡,從此,馬家堡就成為中國伊斯蘭教哲赫忍耶門宦傳教的基地。

頭寨子鎮境內的鐵木山,巍立於群山之中,有"旱塬秀峰"之美稱。相傳鐵木耳將軍戰死於此山,故而得名鐵木山,鐵木山又叫"香林山",山上有香林寺,元大德四年開山修建,明洪武19年丙寅重建,嘉靖二十七年又重建。山高為群峰之冠,清秀乃數縣之尊。山頂上每晨有雲霧繚繞,眾稱之"香林山戴帽",香林山之名則因滿山林木草藥清香四溢而得。每年農曆六月十七日鐵木山廟會之際,這裡人山人海,萬商雲集。被列為縣級文物保護單位。而今,海拔2300多米,成林面積已達2萬多畝的鐵木山正以嶄新的面貌和姿態笑迎天下來客,慕名而來的八方遊客將在此一覽旱塬秀峰的獨特風光。

經濟建設

頭寨子鎮

頭寨子鎮一是洋芋產業初具規模。近年來,鎮黨委、鎮政府以品種改良和先進栽培技術的推廣為關鍵,不斷擴大洋芋種植面積,已在坪、八岔建成了穩固的旱山塬高澱粉型洋芋種植基地,每年人均種植洋芋達到3畝以上,坪、八岔村海拔高、土層深厚、土壤疏鬆,極適合洋芋生長,所產洋芋皮簿、形圓、單體勻、澱粉含量高,深受市場歡迎,已在縣內外打出了坪、八岔洋芋的品牌。同時在三百戶等水川村大力推廣地膜玉米套早熟洋芋種植模式,並取得了豐厚收益,已成為今後水川村農業結構調整的主攻方向。為做大做強洋芋產業,鎮上積極為民眾提供產前、產中、產後服務,並以周邊澱粉廠為龍頭,初步形成了以"農戶+企業"為模式的現代農業體系,促進了全鎮洋芋產業的最佳化升級。

二是瓜果產業特色凸現。近年來,鎮黨委、鎮政府充分利用當地砂田西瓜和香水梨的優勢,通過改良品種和引進先進栽培技術等一系列措施,積極打造綠色無公害"關川砂田西瓜"和"香水梨"兩大品牌。全鎮砂田西瓜每年種植面積達到2萬畝以上,以香水梨為主的果園面積達5000多畝,由於當地獨特的自然環境和地理條件,生產的瓜果含糖量高,甘甜爽口,深受廣大消費者歡迎,產品遠銷省內外。2004年,關川砂田西瓜已通過省級無公害綠色食品產地認證,2006年全面推廣了高新節水砂田西瓜滴灌示範項目,取得了顯著成效,瓜果產業已成全鎮經濟發展的一大支柱產業,水川村農民年人均依靠砂田西瓜增收720元,關川無公害砂田西瓜的特色和優勢已得到了很好的凸現。

三是林草產業碩果纍纍。近年來,鎮黨委緊緊抓住國家實施退耕還林(草)的大好機遇,通過艱苦的努力和紮實細緻地工作,全鎮的林草產業取得了豐碩成果,從2002年到2006年四個年度全鎮共完成退耕還林43845畝,間作套種紫花苜蓿31000畝,完成荒山造林35480畝,退耕還林使全鎮10個村、47個社、2050戶、10250人受益,僅退耕還林補助全鎮農民每年增收700萬元,退耕還林區農民年人均增收684元。退耕還林的大規模實施,不僅增加了農民收入,還有效改善了生態環境,促進了草畜及勞務產業的全面發展,目前全鎮飼草種植面積已達到4.52萬畝,其中紫花苜蓿3.72萬畝,充分利用紫花苜蓿等飼草充足的優勢,大力發展養殖業,2007年全鎮羊飼養量達到5.8萬隻、牛飼養量達到1400頭,全鎮有20隻以上規模養羊戶850戶,10頭以上規模養豬戶360戶,100隻以上規模養雞戶25戶,其中萬隻以上大型養雞場3家。

頭寨子鎮

頭寨子鎮五是第三產業發展迅速。在小城鎮建設的帶動下,第三產業迅速發展,截止2006年底,全鎮已有固定資產100萬以上鄉鎮企業和個體私營企業4個,50萬元以上個體私營企業10個,10萬元以上個體工商戶169個。頭寨子鎮已初步形成了集商業、餐飲、加工、運輸為一體的非公經濟體系,特別是以牛娃肉為獨特風味的餐飲業,更是享譽省內外。

社會發展

頭寨子鎮

頭寨子鎮教育事業得到了長足發展。全鎮共有各級各類學校40所,其中獨立國中四所,六年制學校23所,四年制學校5所,教學點8個,在校學生6354人,其中國中2291人,國小4063人;共有教學班219個,共有教師349人。各校基本實現了"一無兩有","國家農村中國小現代遠程教育工程試點項目"設備進入了學校。"模式三"項目學校3所,"中歐項目教師學習資源中心"學校1所,八所學校配備了"二期義教"項目電教設備,16所學校配備了"模式二"設備,4所學校配備了"模式一"設備。國中藏書25208冊,國小35258冊,各六年制學校"兩箱三儀"齊全,其中鎮中心國小教學實驗儀器設備達到國家規定的一類標準,國中學校儀器設備達到省級三類標準,全鎮教育教學水平逐年提高。截止2006年底,全鎮教師中有3人榮獲國家級教育先進個人,3人榮獲省級教育先進個人,40人榮獲市級教育先進個人,近100人榮獲縣級教育先進個人。其中中灣國小校長冉樹蒼榮獲全國"五一"勞動獎章、全國師德標兵先進個人、全國十大傑出職工,2000年4月被評為全國勞動模範,同年被評為白銀市優秀校長,2001年被評為全省優秀共產黨員,同年當選為白銀市六屆人大代表,任白銀市六屆人大常務委員,為全鎮教育事業的發展樹立了榜樣。

文化、廣播、醫療、衛生等社會事業穩步推進。近年來,鎮上不斷加大投資力度,大力發展文化、廣播事業,建成電視差轉台2座,建成村村通工程6處,發展有線電視近1000戶,電視覆蓋率達到95%以上。1999年頭寨子鎮舉辦的第二屆農民運動會,榮獲省級體育先進鄉鎮稱號。2006年完成了鎮衛生院門診樓建設,硬體設施及醫療設備日趨完善,現有村級醫療點15個,村村都有保健員。

相關條目

中國鄉鎮大全3

| 中國的鄉鎮很多,但真正了解它們的卻不是很多,讓我帶您去領略它們的風土人情吧。 |