出現背景

非行政許可審批

非行政許可審批2004年8月2日國務院辦公廳發布《關於保留非行政許可審批項目的通知》(國辦發[2004]62號),公布保留了211項非行政許可審批項目。但是這兩個法律檔案,均未對什麼是非行政許可審批作出定義。國務院辦公廳的檔案只是提到,“這些項目,主要是政府的內部管理事項,不屬於行政許可”。這裡,既然“主要是政府的內部管理事項”,那么還有一部分是非政府的內部管理事項,也屬於非行政許可審批。

非行政許可審批是相對行政許可審批來講的,它大多數是行政許可審批事項“派生”出來,作為一項輔助性和替補性及相對監督性的工作來實施的。這其中,有些是有法律法規規定的,有些是沒有法律法規規定的。國務院在開展行政審批制度改革過程中,陸續取消和調整了一批非行政許可審批事項。但一些部門通過各種形式又先後設定了一批非行政許可審批事項,其中既有屬於政府內部管理事務的事項,還有以非行政許可審批名義變相設定的面向公民、法人或其他組織的行政許可事項。

審批內容

非行政許可審批項目的內容:主要包括行政機關內部審批(即有關行政機關對其他機關或者對其直接管理的事業單位的人事、財務、外事等事項的審批)、政府行使產權人對有關資產管理的審批、政府財政優惠待遇審批(主要是政府基金使用、稅費減免、進入政府產業園區等事項)、授予榮譽稱號審批和宗教民族政策性事項審批等。主要形式

非行政許可審批事項形式:非行政許可審批事項形式主要包括審批、審核、核准、核查、同意、確認、驗收、驗證、備案、年審(檢)、登記、會審等。這裡面有些形式是屬於監督程式來執行,有些是作為前置審查形式規定的。

正式取消

非行政許可審批

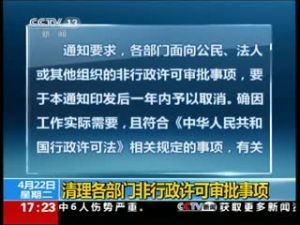

非行政許可審批2014年8月23日,中央編制辦公室政策法規司司長王龍江再次強調,“2015年5月前,所有的非行政許可事項都將被消滅,不再開後門,不再保留灰色地帶”。