信息

物質文化遺產

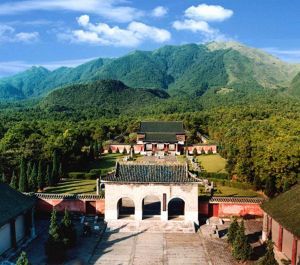

靖江王府

靖江王府全國重點文物保護單位

古建築

廣西壯族自治區

靖江王府及王陵IV-154

簡介

.

.靖江王府現是廣西師範大學王城校區校址、靖江王陵在桂林東郊堯山西南麓,今年,靖江王府及靖江王陵合併為靖江王府及王陵考古遺址公園,成為首批國家考古遺址公園入選名單。國家AAAA級景區。

靖江王府,建於明洪武五年(1372)至明洪武二十五(1392)年。王府按照朝廷對藩王府所作的規定構築,其主要建築前為承遠門,中為承運殿,後為寢宮,最後是御苑。圍繞主體建築還有4堂、4亭和台、閣、軒、室、所等40多處,占地19.78公頃,規模宏大。從建成到明代覆滅的257年中,這裡住過12代14位藩王。王府建造前,獨秀峰下,有學宮,有鐵牛寺,稱大圓寺,改萬壽殿。王府被毀後,治十四年(1657)建貢院。1921年,中山集師北伐曾駐節於此。民國初年,里先後為第二師範學校、模範國小、第三高級中學、甲種工業學校校址。民國14年(1925)冬,為中山公園。1937年為廣西省政府所在地,日戰爭期間被毀,重建。現為廣西師範大學校址。獨秀峰巍然矗立,府舊物,余承運殿前的雕欄與“雲階玉陛”,道是“無情最是此中山,盡王孫只等閒”。

靖江王府是全國重點文物保護單位,位於桂林市中心地帶,(現又稱桂林王城)牆高門深、氣勢森然,建於明洪武五年(1372年),洪武二十六年(1393)築城牆。至今已有630多年的歷史,比北京故宮建成的時間還早。王城南北縱距557.5米,東西橫距336米,占地面積18.7萬平方米,城牆高7.92米,厚5.5米。並辟有端禮、廣智、體仁、遵義4門。城門左為宗廟,為社稷,主軸線上建有承運門、承運殿、後宮、御園,圍繞主體建築,建有樓堂廳館,閣軒室,成一組規模宏大、金碧輝煌的建築群。堂有寶善、尊樂、日新,亭有清越、喜陽、望江、拱秀,台有凌虛,館有中和,室有延生,軒有可心,所有修玄。御園中的月牙池可以泛舟。獨秀峰矗立城中,峰頂建有玄武閣、觀音堂、三官廟、三神祠等,有樂山、探奇、瞻雲3處,可備憑眺。清順治七年(1650),降將孔有德領兵攻克桂林後,封定南王,靖江王府為定南王府。順治九年(1652)農民起義軍李定國攻占桂林,孔有德兵敗,舉火自焚,時280餘年的靖江王府,付之一炬,現僅存城牆、城門及承運門、承運殿的台基、雕欄玉砌和雲階玉陛。

歷史

宋代時這裡是鐵牛寺,元代改為大國寺,後又稱萬壽殿。明太祖朱元璋封其重孫朱守謙為靖江王,此處是藩邸。朱守謙在明洪武五年(公元1372年)開始建府,歷時20年才完工。桂林王城先後經歷了14代靖江王,後來被清朝定南王孔有德所占而成為定南王府。清順治九年,農民軍李定國攻克桂林後,孔有德縱火自焚,使有250多年的王城化為焦土。現在王城尚完好,還有承運門、承運殿的台基、石欄和雲階玉陛供人遊覽。靖江王城

.

.宋高宗趙構、元順帝妥歡鐵木爾登基之前,曾在獨秀峰下居住,所以王城又被認為是潛龍之地。明靖江王以此地為奠王府基業,占盡桂林地利。王城建築是典型的明代藩王府規制,以獨秀峰為坐標的南北中軸線上,依次排列端禮門、承運門、承運殿、寢宮、御苑、廣智門等主體建築。中軸線東西側的宮院樓宇均呈對稱布局。從明太祖朱元璋侄孫朱守謙受封靖江王起,前後共有11代14位靖江王在此居住。清代王城改名為廣西貢院,薈萃人才精英。民國時期,孫中山先生曾駐畔於此,運籌北伐大計;後為廣西省政府,桂系領袖李宗仁、白崇禧的大本營。滄海桑田,經歷600餘年風雨的王城,雖履遭兵變仍昂首屹立,是國內保存最完整的明代藩王府和國家重點文物保護單位。踏進王城,登上獨秀峰,會感受到靖江王府當年的巍峨壯麗;目睹奇妙的自然風光與中國傳統的建築、園林藝術的完美結合;領略千年沉積的桂林山水文化與歷史文化的豐富多彩。

王陵簡介

桂林靖江王陵,國重點文物保護單位。分布在桂林東郊堯山西南麓,範圍有100多平方公里,共有王親藩戚墓葬300多座。其中王、妃合墓11座,是國內保存完好的明代藩王墓群。明洪武三年(1370),朱元璋封其侄孫朱守謙為靖江王。朱守謙於洪武九年(1376)正式到桂林就藩。由於他不守王規,“好比群小;粵人怨咨”,為朱元璋所廢。建文二年(14oo),其長子朱贊儀襲王位,永樂元年(1403)到桂林復藩,從此世代相襲,歷時280年。先後承襲王位的14人,其中11人死後葬在堯山墓地。靖江王陵中有11人座王墓,襲王位的次妃墓4座,將軍、中尉、宗室、王親藩戚等墓共約320餘座。

王陵

王陵靖江王墓群依其地面規制及死者身份可分成六類。第一類是王妃合葬墓,即通常所說的王陵,共10座,級別最高,墓園面積從300多畝到數畝不等,布局一般為長方形,兩道圍牆,三券陵門(外圍牆)、三開間中門(內圍牆)、五開間享殿與高大的寶城(墓冢)處於同一軸線,以神道相通,神道兩側序列守陵獅、墓表和狻猊、獬豸、狴猂、麒麟、武士控馬、大象、秉笏文臣、男侍、女侍等石作儀仗,一般為11對,有些王陵在秉笏文臣後面還立有神道碑,有些在陵門內或外建有廂房。第二類是次妃墓,共4座,級別次於王妃合墓,墓園布局與王妃合墓相仿,但面積及建築略小,石像生少2對。第三類是未襲而卒的世子(長子)墓和別子輔國將軍墓,級別低於次妃墓,石像生只有7對或更少。第四類是奉國將軍墓,墓園面積、石像生少於輔國將軍墓。第五類是中尉墓,分鎮國中尉墓、輔國中尉墓、奉國中尉墓三級,墓園面積、石像生依次減少,一般只有一道圍牆和墓碑,無享堂和石像生。第六類是縣君、鄉君等女性宗室墓及靖江王宮媵墓,級別最低,無圍牆和石像生,僅有墓冢和墓碑。靖江王陵博物館,是莊簡王陵(靖江王陵第三代)復原(1987年)後開闢而成的,是靖江王陵的一部分,陳列展出墓群出土文物。上世紀70年代,文物工作者對兩座王墓和部門宗室墓進行了考古發掘,靖江王陵華麗的地宮大量珍寶的隨葬物品中有陶瓷器、金銀器、玉器、金屬器等,其中以陶瓷器皿居多,尤以青花梅瓶為最,多達300餘件、10餘個品種。這些隨葬品,從一個側面揭示了靖江王奢靡的生活和明代的喪葬制度。更為珍貴的是,靖江王陵區共出土約50方墓誌,因其內容真實可靠,有著重要的歷史價值;又因其書法精美而具有較高的藝術價值,是我們研究桂林地方史、明朝封藩制度和書法藝術極其寶貴的原始資料。