明代王府

明代的王府分散在各地,明帝的兒子一律封親王且世襲罔替,並不遞降,親王的兒子都封郡王,以下是鎮國將軍、鎮國中尉等名。皇子成年後,若不能成為太子,就要被封王然後“之國”,也就是到自己的封地上去居住,都是一級的大城市,終生在那裡度過,不許隨便出城或回京。

概況

明代的王府分散在各地,明帝的兒子一律封親王且世襲罔替,並不遞降,親王的兒子都封郡王,以下是鎮國將軍、鎮國中尉等名。皇子成年後,若不能成為太子,就要被封王然後“之國”,也就是到自己的封地上去居住,都是一級的大城市,終生在那裡度過,不許隨便出城或回京。雖然諸王分封各地,擁有王爵的稱號,但是在藩府之外,沒有封地和臣民,不得干預地方事務,即所謂“惟列爵而不臨民,分藩而不錫土”。為了防止親王和朝臣勾結,還規定親王每三年才能到北京朝見一次。平時只能在藩府附近活動,外出要記錄備案,不得離開藩府遠遊。配備給藩王官屬中的長史之類主要官員,還負有監督藩王的任務,要定期匯報王爺們的表現。 所以藩王們實際上只能關起門來稱大王,出了府門就不能隨心所欲地作威作福。整個明王朝一代,朱元璋的子孫們封為親王的83人,除了年幼殤亡未能確定封地共在全國各地建立了五十個親王府。封為郡王至奉國中尉的,則多得不可勝數。有明一代,在這五十個藩王府系中,除去無子除封,因罪奪爵者外,均延續至明朝滅亡。兩百多年間,共冊封親王289位、靖江王11位。建築規制

親王府按照明朝的規定,親王府的周長是三里三百零九步五分。城高二丈九尺,下寬六丈,上寬二丈。另一種規定是,東西闊一百五十丈二寸二分,南北長一百九十七丈二寸五分。按照今天的折算差不多是33萬平方米(故宮是72萬平方米),將近有500畝。其建築規模宏大,氣勢雄偉,金碧輝煌,四周同樣圍繞高大的城垣和四個城門,城樓上覆以青色琉璃瓦,大門飾以丹漆金塗銅釘,儼然是皇都應天紫禁城的縮影。王府四城的正門,南曰端禮,北曰廣智,東曰體仁,西曰遵義。進入城中有基高六尺九寸三組正殿,依次是承運殿、圜殿和存心殿。朱元璋反覆告誡親王們能睹名思義,承擔起藩屏帝室的任務。前殿承運殿最高大,闊達十一間,是整個王府建築的主體。緊接著是圜殿和存心殿,各闊九間。整個格局與紫禁城太和、中和、保和三大殿很相似,是谷望舉行慶典和行使權力的場所。所有宮殿都是窠拱攢頂,中畫蟠螭,飾以金邊,畫八吉祥花。殿中的座位用紅漆金蟠螭,掛帳用紅銷金蟠螭,座後壁則用畫蟠螭彩雲。正門、前後殿、四門城樓,飾以青綠點金。殿門廡及城門樓皆覆以青色琉璃瓦。親王宮得飾朱紅、大青、綠,其他居室止飾丹碧。承運殿兩廡為是左右二殿。自存心、承運,周回兩廡至承運門,為屋百三十八間。殿後為前、中、後三宮,各九間。宮門兩廂等室九十九間。凡為宮殿室屋八百間有奇。廊房飾以青黛。此外還有頂門樓、庭、廂、廚、庫、米倉等共數十間。社稷、山川壇位於王城內的西南,宗廟位於東南,位置與北京紫禁成相同。郡王府明代的郡王府與親王府相比要低一等,建築規模也小得多。據《明史-輿服志》中記載:“郡王府制:天順四年定。門樓、廳廂、廚庫、米倉等,共數十間而已。”在《明會典》中記載:“天順四年定郡王府制:郡王、每位蓋府屋共四十六間。前門樓三間、五架。中門樓一間、五架。前廳房五間、七架。廂房十間、五架。後廳房五間、七架。廂房十間、五架。廚房三間、五架。庫房三間、五架。米倉三間、五架。馬房三間、五架。”總計四十六間。楚王府

明洪武三年(1370),朱元璋封第六子朱楨為楚王。次年開始在武昌高觀山(今蛇山)南側建王府,歷時9年竣工。楚王府位於高觀山南麓,坐北朝南,背依高觀山,東西寬2里,南北長4里,占地8平方里,相當於當年的半個武昌城。從後世的零星記載中可知,當年的楚王府內遍築宮殿、樓閣及水榭庭院,宮殿、宮室、堂庫、宗廟等800餘間。周圍壘石為城,高二丈九尺,號稱“王城”;開四門,正門稱鎮楚門,俗稱公衙門,位於今湖北醫學院一帶,至今尚有地名曰“王府口”。正殿基高六尺九寸,正門、前後殿、四門城牆飾以青綠,廊房飾以青黛。四城正門,以丹漆,金塗銅釘,豪華壯觀,猶如皇宮。清初曾有文士吟詠楚王府“朱甍繡瓦倚斜曛,楚歌燕舞鎮目聞……離宮別館連天起,王砌金鋪輝月明”。可見當年楚王府之繁華。 洪武十四年(1381),朱楨正式就藩武昌。朱元璋期望朱楨的武昌藩地成為拱衛京師(南京)的戰略要地,一旦天下有變,即可率大軍順江東下,討伐亂臣賊子,禁止皇室。故當年朱楨所統護衛竟多達6500人,比赫赫有名的燕王朱棣所統之5770人猶有過之。朱楨自就藩武昌起,直至建文帝即位的17年間,曾多次統帥大軍征戰,立下赫赫戰功。就連信國公湯和、江夏侯周德興等開國元勛都受朱楨的節制,對朱楨俯首稱臣,朱楨實質上成為朱元璋在湖廣的一個化身。朱楨臨終前囑咐子孫遵循遺訓,忠於朝廷。他的子孫恪守其囑,在與帝系關係日疏的情況下,想方設法奉承帝系,使楚王藩封得到綿延,明終始楚王世代盤踞武昌城達262年之久,與秦、蜀、周並稱為明代富甲天下的四大藩封。楚王一宗人丁興旺,至明末子孫不下萬人。隨著明朝的衰落、府庫的空虛,也時常饑寒交迫,歲供祿米不足餬口,而朱元璋所立“祖訓”又不允其從事四民之業。故明末楚王旁支庶宗中人,公開搶劫,暗中偷盜,甚至盜掘自家祖墳的,大有人在。朝廷也並不因為他們是朱元璋的裔孫而寬容他們,還是下令地方官吏將其中的危險分子捆綁而沉入大江。崇禎十六年春,張獻忠攻破武昌城,明朝官員棄城而逃,殺盡楚宗室,將楚王朱華奎囚入鐵籠沉於大江之中,放火燒毀楚王府。明朝歷代楚王均居於楚王府內,歷代楚王的子孫均受封為郡王與將軍之銜,郡王名目雖有通城、漢陽、大冶、壽昌、崇陽之類,卻都是虛人其名,那裡並非其封國,他們也都居於武昌城內。楚府郡王前後共封15位,諸郡王府多建於武昌城,其建築亦甚華麗,如崇陽王府在崇福山,清代稱為“靄園”,是武昌城內的遊樂勝地。又有永安王府,王府中的花園內有一座風格綺麗的御風亭,是當年永安王朱蘊鍾蓄養的歌姬們之排練場地。楚王在武昌的活動場所遠非那座8平方里的楚王府,可以說早期武昌和近城之設施都是以楚王生活起居為中心。楚王府前有歌笛湖,是楚王種蘆取膜為笛簧之處,北湖亦因此而名。榛子園是因楚王種植引自湖南武岡的榛子而建。黃鶴樓旁所建武當宮,是楚王祭祀神靈祈求降福之地。洪山背後有“放鷹台”,是楚王出城遊樂時放鷹之處。山川、社稷壇是供楚王春秋祭祀之備。南湖“老人橋”為楚王行獵路過時所架設,武勝門外有供楚王府廚膳專用的養魚池,名“鰉魚濠”,城東有一座楚王別墅“桃溪小隱”。今武昌有名的“廣埠屯”,乃當年楚王府護衛軍屯田自給之處及所建廣埠倉之故地。而設在武昌的省、府、縣各級衙署,均環繞楚王府而建。代王府

明代王第一代王子朱桂在大同就生活了50多年,他經歷了洪武、建文、永樂、洪熙、宣德、正統六代皇帝,與鞏固明朝基業的永樂皇帝是平起平坐的親弟兄,再加上永樂皇帝娶了開國大將軍徐達的大女兒,而朱桂則娶了徐達的二女兒,又是連襟(大同人叫挑擔),這樣便是親上加親,因此朱桂在大同城是頤指氣使,當地官員也畏之三分。甚至後來的英宗皇帝對他的這個王子長輩也不敢怎樣。一些受過朱桂責打和冤氣的官役上告到英宗皇帝,皇帝只能下旨傳曰:“曾叔祖春秋已高,宜在府內安享富貴,樂善循理,以表率諸王。”但在行動上,也不動他一個指頭。他甚至可以和其兄永樂皇帝爭建九龍壁,只不過永樂皇帝要他把龍爪雕成四隻而已。如此代王,所建府邸之豪華,可見不是一般,與其他王府相比,它堪稱“天下第一王府”。 朱桂子孫繁衍旺盛,在他臨終之前,大同城已有朱氏嫡系人氏千人,而且多為王子、郡王、鎮國將軍、輔國將軍、鎮國中尉、輔國中尉、郡主、浩命夫人等等。一些人員雖封為廣靈王、懷仁王、潞城王等,但仍是久居大同城內。明代中葉大同城內大小王府之多,處處皆是,如現在的十府街、三王府巷、稍竹巷、翠花宮等都是當時的皇親國戚后妃居住之地。當年,大同城居住朱家貴族人氏之多僅僅次於北京的皇城,明代的皇城氣象在大同尤為突顯。 代王府是在遼金國子監和元代府學的基礎上建起來的。國子監是古代的太學,是當時西京皇家的最高學府,也是國家的學術研究機構,有時皇帝親臨現場,或講學或監考,可見此處不是一般地方,其風水是穩坐城東,雖不在城內中軸線上,卻在太陽出處,又是八卦中占有利地位的地方(艮方),而且王子不能與天子同位,因此,以國子監為方位建王府是非常合適的。 洪武二十五年(1392年),時年朱桂18歲,他就來大同就藩,開始建立代王府,並在王府之東又設立大同前衛和後衛,每衛擁兵8500人,當時,老城內兵員就有1.7萬人。只是因為後來的建文帝和永樂帝幾次削藩,他只剩下了不到一個連的護衛隊,但是王府周圍的氣派也是規模很大的,官員過之要下馬,平頭百姓過之不敢正視一眼。代王府的建築群分為三條主線,據說,當年永樂帝建故宮時還派人來視察了二番,它的四圍紅牆與故宮的如出一轍。內部建築中軸線從南到北建有裕門、(這裡所說的門實際上是個過道的大殿)、端禮門、承運門、承運殿、崇信門、存心殿、長春宮、廣智門,後來這裡留下一個巷子,現在叫廣盛店巷。東軸線從南到北建有廣贍倉、長春宮、望親樓、清暑殿、宗廟、燕居之殿、東後殿。西軸線從南到北建有戟門、社稷壇、風雲雷雨壇、大成之殿、謹德殿(此殿內還建有東西南三配殿)、西後殿等。此外,東建體仁門,西建成西華門,如此豪華的建築足可與北京故宮媲美。 靖江王府

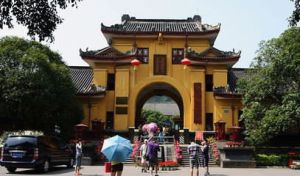

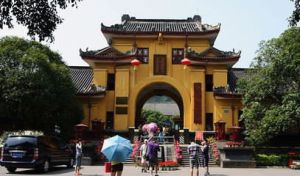

靖江王府是我國現今歷史最長且保存得最完好的明代王府,明太祖追封其長兄為南昌王,封其重孫朱守謙為靖江郡王后,此處設為藩邸。朱守謙在明洪武五年(公元1372年)開始建府,歷時20年才完工。它有承運門、承運殿、寢宮,左建宗廟,右築社壇,亭台閣軒,堂室樓榭,無所不備,紅牆黃瓦,雲階玉壁,輝煌壯觀。王城周圍是3里長的城恆,內外以方形青石修砌,十分堅固。城開東南西北四門,分別命名為“體仁”(東華門)、“端禮”(正陽門)、“遵義”(西華門)、“廣智”(後貢門)。堅城深門,氣勢森嚴。桂林王城先後經歷了14代靖江王,後來被清定南王孔有德所占而成為定南王府。農民軍李定國攻克桂林後,孔有德縱火自焚,使有250多年的王城化為焦土。現在王城尚完好,還有承運門、承運殿的台基、石欄和雲階玉陛供人遊覽。因朱守謙為太祖長兄血脈,所以雖為郡王府但其規格卻跟太祖諸子的親王府同等,甚至遠超後世的親王府。興王府

明世宗嘉靖皇帝的父親興王的藩府,也是嘉靖皇帝朱厚�的出生之地;現位於鍾祥市郢中王府大道南端皇城門街、鍾祥二中校園旁。時過境遷,歷經風風雨雨的興王故宮,僅存一座鳳翔宮,屬磚木結構,紅牆綠瓦,飛檐翹壁,氣勢宏偉。其實,興王故宮是一組宏大的古建築群。據《承天大志・宮殿紀・龍潛舊邸》載:“初,獻皇帝封國,擬居德安,後請改安陸(今鍾祥),弘治四年始建府第,七年獻皇帝之國遂定居焉。今上皇帝入繼大統,命內臣留守。嘉靖十八年,命有司重加修飾,其制俱視帝都宮闕,凡諸名額皆上所親定雲。龍飛殿即舊承運殿,在郡城正中,後為穿殿,又後為啟運殿,殿前為左右廊,又東西各有迴廊,正南門曰龍飛,其外左為東順,右為西順,又南為麗正門,門之外左為鼓樓,右為鐘樓,又南為重明門,是為外朝之制。卿雲宮即舊前寢宮,在啟運殿之北,前為卿雲門,門內東出為日升門,西出為月恆門,後為穿殿。鳳翔宮即舊後宮寢宮,在卿雲宮之北,後為鳳翔門。由鳳翔門而北為弘載門,門內東為關睢門,西為麟趾門。周垣之內為六所,六所之外為連房,為鹽庫等房,是為內宮之制。”“隆慶殿即舊家廟,在正殿之東北,東南為神廚,為宰牲亭。初,正德十六年四月,上入繼大統,且行奉安獻皇帝神主於其中,命守臣以四孟及朔望致祭。嘉靖元年五月設祠祭署,二年二月欽定四孟祭,用籩豆、牲宰俱如大廟之儀,朔望常祭如奉先殿之儀,樂舞用八佾,命工部造送祭器、樂器、祭服,三年七月迎獻皇帝神主至京師,奉安於觀德殿,而家廟止設神位。十三年八月更今名,十八年三月,大狩至舊邸,上詣獻皇帝神位前行謁見禮,後以迴鑾行祭告禮並設獻皇后神位。純一殿即舊書堂,在龍飛殿之東。初,獻皇帝別號純一道人,又歲時禱祀必致齋於此,誠敬純一遂以為名。中正齋在卿雲門之西,上在潛邸時,講學於此,今仍舊名。泰�殿嘉靖十九年補建,在邸內之東北隙地。嘉靖十九年,上以舊邸世子府制未備,乃命補建,定以今名,殿之前為門曰泰�殿,後為永配殿,後垣之左門曰保和,右曰太和,又後為宮,宮之前殿曰受命、御極之殿,後殿曰青霄殿,宮前門曰啟祚,後門曰福寧。外有庫樓連房,其西通隆慶殿之路為門曰光熙門。山川壇、社稷壇,俱在邸內之西南與舊邸同建。嘉靖十八年,大狩命督臣重修,上親臨祭告焉。”由此可見,興王故宮當時的建築規模之大,宮殿設計之巧,殿、門之多,具有它獨特古樸的建築風格。相傳,憲宗辭世前,於成化二十三年七月十一日,以金冊封已滿11歲的朱佑�為興王。憲宗辭世後,孝宗朱佑樘繼位登基,弘治四年(1491)十月命建興王府,同年十二月冊指揮使蔣�女為興王妃,弘治七年九月十八日,已滿18歲的興王朱佑�攜蔣妃從北京出發就藩湖廣安陸州(今鍾祥)。正德二年八月十日中午,嘉靖帝在鳳翔宮降生。這樣,從弘治八年二月興王正式入駐興王宮,到正德十六年(1521)四月二十二日朱厚�離開興王宮到北京承繼皇帝位,興王父子共在興王宮生活了26年。如今保存完好的鳳翔宮,面闊6間(22.4米)、進深3間(12.4米),為磚木結構。宮前有一圓形荷花池,池上有一石孔橋,長13.6米,寬2.3米,池壁周圍有出水石雕龍頭6個。此外,還存雲龍丹墀2塊,故宮後宰門石門框1座。1992年12月,興王府被列為湖北省重點文物保護單位。吉王府

1370年(洪武三年)封第八子朱梓為潭王,在長沙城正中首建藩王府。此後隨著藩王府的不斷更主,王府建設的規模越來越大,成為長沙城建史上的一奇觀。1403年(永樂元年)成祖徙封其弟朱於長沙,稱谷王,建谷王府。1425年(洪熙元年)仁宗封子瞻善為襄王,建襄王府。1457年(天順元年)英宗封第七子見浚為吉王。吉王府在潭王府故址上改建。當時吉王才兩歲。到1478年(成化十四年)才正式就藩長沙。吉府就藩之初又進行了大規模修繕。《湘城訪古錄》云:“考明藩邸制,五殿三宮,設山川社稷廟於城內,城垣周以四門,堂庫等室在焉。總宮殿室屋八百間有奇,故省會幾為藩府占其十之七八。”藩府在城中占地如此之大實屬罕見。明長沙王府仿北京明故宮的形式。亦建有紫禁城,在長沙城內形成了一個城中之城,且在王城之外還有相應的建築清《長沙縣誌》云:“明吉藩堆石成山,名紫金山,嵌空磊,石徑逶迤。”這是長沙園林史上首次出現的人造石假山。明代的王城,建在長沙古城的中心,占去長沙城大部分地方,宮牆外的城市所剩無幾,戒備森嚴的王府將長沙古城四分五裂,給當時的百姓造成的不便和困難不言而諭,但這種狀況竟然維持了200多年,占踞王城200多年的王孫公主們早已被歷史的長河淘汰,他們的宮苑宅第也已灰飛煙滅。但王城的建設在長沙古城的發展史上卻留下了輝煌的一頁,至今不少街道仍保存著當時各景點的名稱就是歷史的見證。襄王府

襄王府座落在湖北省襄樊市襄陽城南的綠影壁巷東端。襄王為明仁宗朱高熾第五子朱瞻善。正統元年(公元1436年)王府由長沙遷移襄陽城內東南隅,重新建設,占地約4萬平方米,有正廳3間,後堂5間,大門、儀門各3間,左右榜房18間,建築規模宏大,氣勢非凡,當年大興土木時建造了這座王府前的照壁。那時的王府,紅牆綠瓦,壁壘森嚴;王府之前,百官叩拜,好不威風。朱瞻善在當時地位是相當高的。據有關資料記載,1449年“土木之變”(今河北省懷來縣)英宗被俘,在朝政遭遇危機之時,朱瞻善上書皇太后乞命皇太子(英宗之子)朱見深居攝皇位,以成王朱祁鈺(英宗之弟)監國,並急發府庫,募勇敢之士,務圖迎復。可是當這份上書送到京城時,朱祁鈺已稱帝多日了。1450年英宗返駕京師,後成功復辟,見此上書後被皇叔的一片忠心所感動。因此,朱瞻善當時所獲禮遇之隆,諸藩所未有。別具一格的襄陽王府和特殊藝術風格的綠影壁就是最好的例證。 崇禎十四年(1641年)王府全部被毀,唯照壁保存至今。高7.6米,寬26.2米,厚1.6米,系仿木結構,面闊3間,均以漢白玉鑲邊。中間刻有“二龍戲珠”,左右各刻巨龍飛舞於“海水流雲”之間。四周框線精雕小龍64條,姿態各異。影壁造型莊重,雕刻華美,風格豪放,生動雄偉,是石刻中珍貴的藝術品之一。王府舊址上,現已新建王府大門、正殿,陳列著襄樊市及所屬各縣出土的文物。荊州遼王府/惠王府

遼王本來就藩於遼東廣寧。靖難之役後,明世祖遷遼藩於江陵(今荊州)。遼王府的宮殿本來是原來湘王的。隆慶元年(1567),第八代遼王朱憲(火節)因被告發犯有淫僭諸罪,被廢藩,自此國除。遼王府先是歸了張居正,後來又歸了新來的神宗第六子惠王朱常潤。崇禎十六年(1643),張獻忠攻克荊州,惠王被殺,王府被毀。岷王府

明成祖永樂二十一年(1423年)十月,岷王朱鞭(朱元璋第18子)從雲南遷武岡州城,翌年建王邸,世襲14代,歷時272年。清順治四年(1671年即南明永曆元年)四月,桂王朱由榔遷武岡,以岷王府為皇宮,改武岡州為奉天府;八月,永曆帝敗走黔滇,武岡復為州.關於岷藩家族,劉佑平先生的《中華姓氏通書・朱姓》中有如下記載:明太祖朱元璋與周妃所生的庶十八子,洪武二十四年(1391年)始封為岷王,原建國於岷州(今甘肅岷縣)。洪武二十八年(1399年)朝廷實行削藩政策,岷王因被西平侯汰晟告發不法,被廢為庶人,遠徙福建漳州。朱棣稱帝後,他恢復爵位,回到雲南,但此後又在永樂六年(1408年)被削除護衛、官屬。明仁宗洪熙元年(1425年),四月,令岷王自雲南北遷至湖南武岡。1450年岷王去世,謚為莊,史稱岷莊王。前總理朱x基的堂兄朱天池,曾對棠坡朱氏的歷史作了梳理,從他整理的資料來看,棠坡朱氏是明太祖朱元璋的直系後裔,屬於朱元璋第十八個兒子岷莊王這一支,朱x基應該算是岷藩十七世孫。衡王府

在青州城南門裡西側,被稱為“西皇城”的地面上,聳立著兩座宏偉壯觀的石坊,當地民眾稱它為“午朝門”。午朝門往東,還有個地方叫“東華門”:往西,有個地方叫“西華門”;往北,有個地方叫“後宰門”。假如以這四個“門”為中心,各向左右延伸取一條直線,四條直線所構成的一個東西略長、南北稍短的長方形,恰好是明朝衡王府的舊址了。這個衡王府在歷史上很有點名氣,不光當地民間有許多關於它的傳說,就連我國古典名著《紅樓夢》上也曾出現過它的鼎鼎大名。《聊齋志異》一書中的《林四娘》、《綠色女》、《王成》、《馬介夫》等名篇,更是以堂皇的衡王府為背景創作而成。明憲宗成化二十三年(公元1487年),皇帝朱見深封他的第五子朱佑琿為衡王;弘治十二年(公元1499年),衡王就藩青州。在朱佑琿還沒有到達青州之前,這裡就大興土木,為他修蓋了一所富麗堂皇的王府。這王府,不令是建築氣派極力模仿北京城裡的皇宮,就連裡面的擺設、機構設定以及隨從人員的配備等等,也都跟皇宮差不多,只是規模小些、定員少些罷了。諸如長史司、審理所、典膳所、奉祠所、典寶所、紀善所、良醫所、典代所、公正所,還有什麼伴讀、教授、引禮、典服、承奉、宮女、內監等等,一應俱全,儼然是國中之國。最後的一代衡王朱由椰,貪吝懦弱,既腐化又無能,後來乾脆投降了清兵,順治二年(公元1645年),清廷指責衡王府子弟叛亂反清,將朱由椰召進京去“對質”,實際上則是把他囚禁了起來。第二年,乾脆給他加上個反叛的罪名砍了腦袋。在朱由椰被殺的同時,青州的衡王府被抄,富麗堂皇的宮殿頃刻夷為平地,其建築物料和豪華的擺設,“半歸禪剎,半入侯門”,有一部分用於修建了宏偉壯觀的法慶寺,有一部分歸了官司宦人家。現在,衡王府留下的唯一痕跡就是正門外通道上的那兩座石坊。這兩座石坊的規模,形式完全一樣,寬十一點五米,高近五米,八條方形石柱的底部,各有兩隻名字叫囂的怪獸守候,柱頂橫樑上則是雙龍戲珠的浮雕圖像,四面橫額分別鐫刻著樂善遺風,眾賢永譽和孝友寬仁,大雅不群的獎譽之詞。這兩座石坊造型弘闊,刻工精細,是不可多得的歷史文物。魯王府

太祖庶十子。洪武三年封,十八年就藩兗州府。崇禎十五年,清兵再次入關破兗州,魯王朱以派及諸郡王宗室千餘人被害。其弟朱以海南奔浙東,清順治三年,被張國維等推為監國,清兵入浙,朱以海南下投靠鄭成功,後病死於台灣。肅王府

洪武十一年(公元1378年)封其庶十四子朱模為漢王,初駐平涼。二十四年(公元1391年)又改封為肅王,二十五年置肅王府於甘州(今張掖市),二十八年(公元1395年)朱模就藩於甘州。惠帝建文元年(公元1399年),肅王府從甘州遷至蘭州。移蘭縣縣治建置於城西南150步(原永昌路百貨大樓及其院後駐地),而以城北原蘭縣舊治所在地改建為肅王府。 肅王府在清康熙年間改為巡撫署。乾隆二十九年。又改作陝甘總督署。後經甘肅巡撫劉斗,靖逆侯張勇,陝甘總督那彥成等人的迭次改建,將舊址擴建為後苑、四堂、三堂、二堂、大堂。大堂前為肅王府朝房午門(即今甘肅省人民x府大門,其式樣依舊未改)。整個王府周築府牆千米(北牆為蘭州城垣),牆高2丈有餘,周長3里之圍,坐北朝南。中部為府署,東、西、南三面均有府門,南門為王府正門,府門前方立四根高大旗桿,旗桿下為牌樓,牌樓後為“朝房午門”。“朝房午門”清代為陝甘總督署之“南轅門”,第二南門為欞星門,其左為府之東門,右為府之西門。在欞星門之後有端禮門,左右有廊,有過門二,分在端禮門內的東、西側。端禮門之後為承運門,承運門之後是承運殿。再後便是存心殿。肅府王宮(也叫寢宮)在存心殿後,建有東、西二宮,東宮在東過門內之東北;西宮在西過門內之西北。承運門之右即為肅王宗廟。“承運殿”,即現在省x府院內的“中山堂”。是肅王發布政令、舉行典禮的殿堂。該殿為七架梁雙坡懸山頂套前廳四檁卷棚頂結構,正殿七間,前廳五間,面闊25米,進深8米,琉璃瓦屋面,飾雕花正脊一條,弓脊二條,垂脊四條,各脊端均飾吻、獸。木構件繪青綠雲子彩畫。 肅府王宮的東北面為宮苑,統稱“凝熙園”,是肅王和妃嬪游息之外。凝熙園的北面是肅王府的北圍牆,原是蘭州舊城北城牆的一段,城牆頂上建有拂雲樓。書堂、碑亭俱在承運門內東。在《皇明祖訓錄》中規定諸王不許有離宮別殿,所以在構建肅王府第時力求將園林與府宅融為一體。崇禎十六年,李自成部將賀錦攻克蘭州,肅王朱識�被處死,其妃顏氏率幕府宮人200餘人想由北苑奔赴北城,投河殉難。因追兵跟蹤而至,來不及投河,顏氏即碰此碑而亡,其餘200多人全都殉難。周王府

太祖第五子朱�,洪武三年封吳王,十一年(1378年)改封周王,十四年(1381年)就藩開封。據筆者考證,周王府大約在洪武十二年下半年或十三年初春動工興建,十四年基本完成。 開封周王府是在宋金故宮遺址上建造的,它由內外兩座城垣組成。外面的牆(即蕭牆,從嚴格意義上來說,它不能稱作古代城市戰略防禦體系的城牆),“高二丈許,蜈蚣木鎮壓,上覆琉璃瓦”,周圍九里三十步,“向南是午門,東曰東華門,西曰西華門,北曰後宰門”。實際上這是宋金皇城的範圍。內城即紫禁城,牆高五丈,上有垛口,四周有城壕環繞,四面有門,“南門曰端禮門,北門曰承智門,東門曰禮仁門,西門曰遵義門”。筆者依據現場發掘、現存地上資料及文獻記載估計,紫禁城周圍五里左右,其範圍在今龍亭公園一帶,公園大道為其中軸線。大抵為宋宮城的範圍。這比洪武十一年(1378年)的規定要大出許多,而其建築、布局也與一些王府不同,實為明代為數不多的幾個“高等級”王府之一。 開封周王府有如此宏偉的規模,這是與周王的地位、古都開封自身的條件和歷史以及主持周王府建設的當事者等諸多因素有關。周王朱木肅為太祖第五子,與其四位兄長均備受太祖和高皇后的喜愛,且太祖對其寄予厚望,在諸子中地位特殊。秦、晉、燕、周四王府的規模大抵相當。開封城(指今城牆內範圍)的大小,從唐五代到明清無大變化,到了明代仍是河南省城,可謂河南第一大城,城周長“二十里一百九十步”。而堂堂的古都洛陽,城區變化特大,到了明清時期,河南府城周長僅八里三百四十五步,整個府城還比不上周王府的面積大。福王雖備受萬曆皇帝的寵愛,但位於洛陽城中的福王府規模,與開封的周王府相比,確有小巫見大巫之感。河南其他王府的所在城市,南陽城周長六里二十七步,彰德城周長九里一百一十三步,衛輝城周長六里一百三十步,鈞州城周長九里,懷慶城周長九里一百四十八步,汝寧城周長五里三十步,其城中的王府大約都沒有形成秦、晉、燕、周四王府那種“城中城”、“府中府”的布局。開封周王府的規模,在明代幾十個王府中,名列前茅;在河南的十幾個王府中,則排在第一位。