舉例解釋

震中烈度

震中烈度2008年05月16日星期五07:555.5-5.9級地震的震中烈度以七度為主,建築物破壞現象為:Ⅰ類房屋大多數損壞,少數傾倒 。Ⅱ類房屋多數損壞,少數破壞。Ⅲ類房屋大多數輕微損壞,許多損壞。不很堅固的院牆少數破壞,可能有些倒塌。牌坊、磚石砌塔和工廠煙囪可能損壞。 6.0-6.4級地震的震中烈度以八度為主,對建築物造成如下破壞:Ⅰ類房屋大多數破壞,許多傾倒。Ⅱ類房屋許多破壞,少數傾倒。Ⅲ類房屋大多數損壞,少數破壞(可能有傾倒的)。院牆破壞,局部倒塌。石碑等多移轉或倒下。個別地下管道接口處遭到破壞。

多層鋼筋混凝土框架房屋,由於地基類別、房屋抗震設計標準和施工質量諸多因素的差別,目前對一個地震烈度八度的地震會造成什麼程度的破壞,尚無一個統一標準可以借鑑,因此,據1975年遼寧海域7.3級地震時,營口市遭受地震烈度八度的破壞的調查結果表明,基本完好占50%,輕微損壞占17%,中等破壞占33%。

烈度等級

6.5-6.9級地震的震中烈度為八度和九度,如按九度考慮,建築物遭到的破壞為:Ⅰ類房屋大多數傾倒。Ⅱ類房屋許多傾倒。Ⅲ類房屋許多破壞,少數傾倒。院牆大部傾倒,較堅固的亦局部倒塌。牌坊、塔及工廠煙囪多破壞甚至傾倒。石碑等多翻倒。地下管道有些破裂。

7.0-7.4級地震的震中烈度一般為九度,個別可達十度。九度的破壞如上述。十度對建築物破壞很大,Ⅲ類房屋許多傾倒。鐵軌輕度彎曲,地下管道破裂。

震級只跟地震釋放的能量多少有關,是表示地震大小的度量,所以一次地震只有一個震級;而烈度表示地面受到的影響和破壞程度,則各地不同,但震中烈度只有一個。多數淺源地震的震中烈度與震級的關係如下表:

震級234567≥8

震中烈度1~234~56~77~89~1011~12

震中烈度

震中烈度地球上的地震有強有弱。用來衡量地震強度大小的尺子有兩把,一把叫地震震級;另一把叫地震烈度。舉個例子來說,地震震級好象不同瓦數的日光燈,瓦數越高能量越大,震級越高。烈度好象屋子裡受光亮的程度,對同一盞日光燈來說,距離日光燈的遠近不同,各處受光的照射也不同,所以各地的烈度也不一樣。

地震震級是衡量地震大小的一種度量。每一次地震只有一個震級。它是根據地震時釋放能量的多少來劃分的,震級可以通過地震儀器的記錄計算出來,震級越高,釋放的能量也越多。我國使用的的震級標準是國際通用震級標準,叫“芮氏規模”。

各國和各地區的地震分級標準不盡相同。

一般將小於1級的地震稱為超微震:大於、等於1級,小於3級的稱為弱震或微震;大於、等於3級,小於4.5級的稱為有感地震;大於、等於4.5級,小於6級的稱為中強震;大於、等於6級,小於7級的稱為強震;大於、等於7級的稱為大地震,其中8級以及8級以上的稱為巨大地震。

迄今為止,世界上記錄到最大的地震為8.9級,是1960年發生在南美洲的智利地震。

地震烈度:地震烈度是指地面及房屋等建築物受地震破壞的程度。對同一個地震,不同的地區,烈度大小是不一樣的。距離震源近,破壞就大,烈度就高;距離震源遠,破壞就小,烈度就低。

測定方法

震中烈度

震中烈度 中國的面波震級計算公式為:

地震震級 M ,用地震面波質點運動最大值 (A/T)max 測定。計算公式為:

M=lg(A/T)max+ σ ( Δ )

式中: A 地震面波最大地動位移,取兩水平分向地動位移的矢量和,μ m ;

T 相應周期, S ;

Δ震中距, ( 度 ) 。

測量最大地動位移的兩水平分量時,要取同一時刻或周期相差在1/8周之內的震動。若兩分量周期不一致時,則取加權和:

T=(T N ×A N +T E× A E )/(A N +A E )

式中: A N 南北分量地動位移,μ m;

A E 東西分量地動位移,μ m;

T N A N 的相應周期, S ;

T E A E 的相應周期, S ;

量規函式σ ( Δ ) 為:

σ ( Δ )=1.66lg Δ +3.5

不能使用與表一中給出的值相差很大的周期來測定地震震級 M 。地震震級 M 應根據多台的平均值確定。

式中A為兩水平分向地動位移的矢量合成振幅,以微米為單位;T為相應的周期,以秒為單位;σ(Δ°)為面波震級起算函式,只與震中距Δ°(測點與震中間的大圓弧度數)有關;Cs為台站校正值。

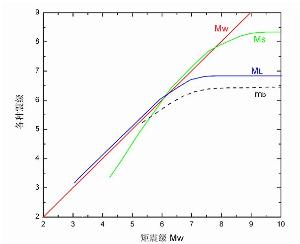

面波震級標度Ms比較適用於從遠處(震中距大於1000千米)測定淺源大地震的震級,而且各國地震機構的面波震級測定結果也比較一致,因此世界各國在公布1931年新疆8級地震和交換有關震級的信息資料時 ,一般都使用面波震級。即通常所說的芮氏規模。另外,為解決巨大地震的面波震級飽和問題,有人提出用震源物理中的地震矩概念推導出一種新的震級標度——矩震級MW。智利大地震的面波震級 Ms=8.5,但矩震級MW=9.5,成為人類已知的最大地震。矩震級已在地震觀測中開始試用,但其方法還在進一步研究和完善。它可作為面波震級的有益補充,但不能完全取代面波震級。

中國地震

Ⅰ度;無感,僅儀器能記錄到;

Ⅱ度;個別敏感的人在完全靜止中有感;

Ⅲ度;室內少數人在靜止中有感,懸掛物輕微擺動;

Ⅳ度;室內大多數人,室外少數人有感,懸掛物擺動,不穩器皿作響;

Ⅴ度;室外大多數人有感,家畜不寧門窗作響,牆壁表面出現裂紋

Ⅵ度;人站立不穩,家畜外逃,器皿翻落,簡陋棚舍損壞陡坎滑坡;

Ⅶ度;房屋輕微損壞,牌坊,煙囪損壞,地表出現裂縫及噴沙冒水;

Ⅷ度;房屋多有損壞,少數破壞路基塌方,地下管道破裂;

Ⅸ度;房屋大多數破壞,少數傾倒,牌坊,煙囪等崩塌,鐵軌彎曲;

Ⅹ度;房屋傾倒,道路毀壞,山石大量崩塌,水面大浪撲岸;

Ⅺ度;房屋大量倒塌,路基堤岸大段崩毀,地表產生很大變化;

ⅩⅡ度;一切建築物普遍毀壞,地形劇烈變化動植物遭毀滅。

震級與烈度統計對應關係:

震中烈度ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪXⅡ

修訂震級

理論上,一次地震,同一震級標度的震級只有一個。實際上,除了經常出現不同的國家、機構所報導的震級不一致現象外(比如2001年中國崑崙山口西地震,中國的測定結果是Ms=8.2,而美國的測定結果是Ms=8.0),還經常有修訂震級的情況發生。針對這種現象,可以從以下幾方面解釋。

首先要明確震級的計算過程不像“距離=速度×時間”那樣嚴格,本質上它是經驗公式,是通過很多地震實例求解的最佳擬合公式。即使後來的矩震級有了明確的物理意義,但在利用地震波反演求解地震震源參數過程中,也存在多解性和不確定性。換個角度說,就是沒必要過於苛求震級的嚴格統一。

其次,不同的國家、機構所利用的台站資料是有差別的,這都會影響震級測定結果。台站資料的差別主要包括:(1)由於台站的台基、所使用儀器不同,震級相差一二級都是可能的。(2)由於地震產生的地震波輻射具有方向性,處於不同方位、震中距的地震台站測得的震級也會有較大差別。針對這次日本地震,我國使用的是中國地震台網,它們全都分布在日本的西側,震中距也有限;而美國利用的是全球地震台網(GSN),它們分布在全球各地,復蓋得更合理、均勻,因此理論上美國的震級測定相對中國更加準確。

最後關於震級的修訂。測定震級的普遍方法是對不同方位、不同震中距的大量台站的測定結果,作算術平均。高質量的台站數據越多,測定的結果越準確。但地震發生後,幾乎所有人都希望快速了解地震概況,各機構搶在第一時間向政府和公眾報告,這樣所做的地震速報,要求時間性強,利用的台站數量往往有限。隨著研究工作開展,更多台站加入到震級計算的陣營中,台站分布也變得更均勻、合理,研究人員也有更充裕的時間去挑選優秀的地震波,進行更細緻的計算,震級的測定因此也隨時間的推移而不斷修正。一般修正過程會持續半年、甚至一年,直到全球的資料匯集後測定,才算最終結果。好比這次日本氣象廳,在幾次修訂震級後,仍然在9.0級時說明這是“interim value”