概述

因壺嘴作雞首狀而得名。是西晉至唐初流行的一種瓷壺。西粳時器形較小,圓腹,肩部貼一雞首,小而無頸。壺嘴有的可通,有的是實心,壺肩部有系,小平底。東晉時,其主體也是圓腹盤口壺,但雞首下有短頸,喙由尖變圓,冠加高,並首次出現以雞尾作把柄的情況,而且柄的上端高於口沿,肩帶橋形方系。至南朝時,壺身整體加高,雞頸較前期加長,盤口加深,柄也加高,肩部系多為雙系。隋代壺身更高,雞頸不僅更長,而且作仰首啼鳴狀,雞尾柄變塑貼龍首柄,系的開關也更加複雜。

歷史

白銅雞首壺

白銅雞首壺雞首壺流行的魏晉南北朝時期正是社會大動盪的時期,也是瓷器大發展的時期。由於連年戰亂,大批中原居民和士族地主紛紛南下,推動了南方經濟的發展。南方制瓷工藝逐步提高,北方瓷系出現,從此我國制瓷業形成南北兩大系統,互相促進,互相影響。

在南方,以瓷器製造為主的手工業進入迅速發展的階段,尤其是奠基於東漢的青瓷燒造開始了它的輝煌時期。東南沿海的江、浙、閩,長江中下游的川、鄂、湘、贛都相繼設立瓷窯,著名的越窯、德清窯、洪州窯、甌窯、婺州窯、岳州窯等先後出現。這一時期的瓷器種類也不斷增加,除罐、尊、壺、碗、盤、洗、耳杯等外,還有雞首壺、香熏、唾盂、虎子、硯台、鎮墓獸、蓮花尊、豬圈、雞籠、灶、多格盒、水注等等。裝飾內容也更為豐富,堆塑、貼花、模印、刻劃、鏤孔、施彩等工藝的使用,使得瓷器造型生動,樣式繁多。有的將整個器形做成動物形狀,如臥羊形、蛙形等,有的則捏塑動物頭部,如雞頭、羊頭、虎頭等為裝飾,以祈求吉祥和辟邪。後者占了動物類裝飾內容的絕大部分,雞首壺即為其中最具代表性的器形。

雞作為日常生活中最常見的家禽,很早就與人們的經濟生活緊緊地聯繫在一起。中國是世界上最早養雞的國家之一,距今七八千年的新石器時代遺址如河北武安磁山、江西萬年仙人洞中,就曾出土過家雞祖先——原雞的雞骨。漢代《韓詩外傳》中將雞稱為具有文、武、勇、仁、信五德的“德禽”。西晉、東晉的墓葬中有大量陶瓷雞和雞捨出土。以雞為裝飾的瓷器盛行一時。

發展特徵

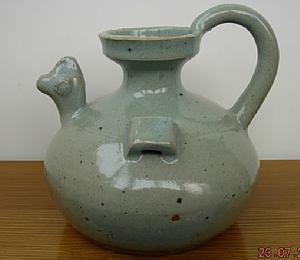

青釉雞首壺

青釉雞首壺雞首壺除在江蘇、浙江大量出土外,江西、福建、廣東、廣西、湖南、湖北、貴州、四川、安徽、山東、河南、河北、山西等地也都有發現,範圍很廣泛。在從出現到逐漸消亡的過程中,雞首壺因時代的發展而有所變化,這些細微的變化成為我們進行斷代的重要依據。下面我們就按時代順序,來說說它的發展特徵。

西晉雞首壺,以小件為主,肩部貼塑雞首,雞首無頸,與之相對應的一面貼有雞尾,肩部其他兩面有弧形雙系。雞首狀的流不通壺腹,不能用於傾注。

東晉雞首壺,器形比西晉時高大,壺頸部比西晉時要高。雞首也有很大變化,雞冠加高豎挺,雞首下有頸,雙目圓睜,雞口圓張。雞尾演變成弧形柄,上端與盤口粘接,下端裝在肩部,且柄上端略高於盤口,更宜實用。肩部有橋形系。

黑釉雞首壺,的造型與青釉雞首壺基本相同,釉色勻潤,器形規整,為德清窯之精品。德清窯主要分布在浙江德清縣東郊的焦山和西南郊的戴家山、陳山、丁山等處,以生產黑瓷為主,亦兼燒青瓷。黑釉瓷器使用含鐵量很高的紫金土配製釉料,當氧化鐵含量高達8%左右,上釉時再特意加厚釉層,經高溫燒制即可達到純黑的效果。德清窯從東晉開始燒造,到南朝初期結束,100多年時間,產品運銷到浙江、江蘇,甚至遠達四川。雞首壺為當時德清窯的常見器形。南朝時期的雞首壺,壺頸加長,器腹加深,變得瘦長。烏冠高聳,引頸作嗚叫狀。壺柄的弧度減少而長度增高,更高於壺口。從東晉晚期開始,部分壺柄與盤口的連線處設計為龍首。肩部仍有橋形系。有的壺身還以蓮瓣紋、龍紋作裝飾,造型更加挺拔秀麗。從東晉開始,還出現了一部分雙首、雙柄的雞首壺。至此,作為日常生活用器,雞首壺的製作趨於規範,器形修長瘦削,線條流暢,曲線優美。隋朝雞首壺,壺頸細長,中間飾以弦紋。器身上腹較圓鼓,下腹瘦長,顯得更為纖細修長。雞頭雄健,雞頸粗壯,造型趨向寫實。壺柄弧度減小,銜龍造型也更為生動。肩部的系多為複式系。

白瓷是在青瓷發展的基礎上出現的,最早可追溯到北朝晚期,如河南安陽北齊武平元年(570年)范粹墓出土的白瓷。但白瓷真正燒製成功是在隋代。西安隋大業四年(608年)李靜訓墓共出土瓷器17件,其中白瓷6件,胎釉已完全看不到白中閃黃或白中泛青的痕跡,呈現象牙白的質感。傳統的雞首壺也在隋代穿上了白色的“新衣”。

總之,雞首壺隨著時代的發展而演變,具有鮮明的時代性。作為魏晉南北朝時期青瓷器的一個重要類別,雞首壺在當時非常流行,反映了人們對於安定生活、繁榮經濟的渴望。

雞首壺的燒制

雞首壺

雞首壺燒制雞首壺的瓷窯主要有越窯、甌窯,壺的造型與盤口壺相似,不同的是肩部一側安雞首,另一側是雞尾,前後對稱。雞首有空心、實心之分,前者多為實用,後者是冥器。三國末年的器皿較為少見。西晉時期的雞首壺特點是壺身、壺頸比較矮,雞首多無頸,雞尾甚小。

東晉壺體略高,雞首有了頸部,雞尾消失。取而代之的是略高於壺口的圓股形曲柄。東晉中、晚期在把手的上端飾龍首和熊紋,器形優美。1972年江蘇南京化纖廠東晉墓出土青瓷雞首壺,底部刻“罌主姓黃名齊之”、可知晉時稱此類器形為罌。南北朝時期,壺體修長,雞首的冠部較大,頸部細長,盤口增高。浙江紹興南池鄉尹相公山南朝墓出土一件雞首壺,碗形口,下接細長的弦紋頸,肩部前有圓嘴的雞首,後貼上翹的雞尾,壺下有承盤,湖南曾出土龍柄三足壺,裝飾與上述南朝墓雞首壺相似。

隋代的壺雞首趨於寫實,作昂首曲頸打鳴狀,壺柄貼塑龍形飾。此外,還派生出羊首、鷹首或虎首壺。隋代以後。雞首壺幾乎匿跡。清代康熙時期,宜興陶藝大師陳鳴遠制有紫砂天雞壺,直口,長頸,豐肩.肩—側設雞首形流,其風格與上述雞首壺相似,是仿古作用。

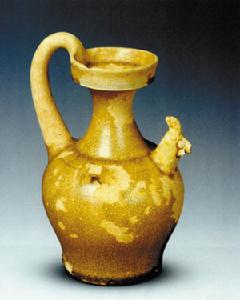

黑釉雞首壺欣賞

黑釉雞首壺

黑釉雞首壺年代:東晉

高:17厘米

口徑:7厘米

由裝飾到實用

雞首壺,因器身飾雞頭得名,最早出現於西晉,由越窯首創。東晉時,雞頭由裝飾性變為實用性,雞頸與腹相通可出水,短尾變成曲柄,以便捏拿,之後,雞首壺的器形多次變化,在唐初時被執壺代替。此器是其中的代表。

昂首雞鳴

壺的造型為盤口細頸圓腹平底。肩的一側凸起雞首形流,另一側為曲形把手,連線口肩,並稍高於壺口,流與把手之間有一對撟形系,以拴繩系掛。此器造型別致新穎,特別是雞首上昂引頸遠眺,與把手一高一低,遙相呼應,既莊重古樸,又增加了外形曲線的生動性。

漆器色澤

壺的精彩之處還在於它的釉色,東晉時浙江的德清窯以燒制黑釉瓷器聞名,此壺算是一件精品。通體施黑釉,釉層豐厚,釉面滋潤,勻淨無瑕,其烏黑髮亮的色澤頗具漆器的藝術效果,讓人刮目相看。

吉之夢想

人們喜歡雞首壺,還因為“雞”與“吉”諧音,寓意吉祥安寧,是那個戰亂年代的一種夢想。

相關報導

福建出土完整雞首壺

將樂縣博物館昨日訊息,該縣一處工地日前挖出一座古墓,出土4件青瓷器。經專家鑑定,證實古墓年代為東晉(公元316年至420年),其中一件東晉時期完整的雞首壺,還是首次在三明地區發現。

出土的四件青瓷(從左到右):青瓷碗、帶蓋四系罐、雞首壺、帶蓋雙系罐

出土的四件青瓷(從左到右):青瓷碗、帶蓋四系罐、雞首壺、帶蓋雙系罐將樂縣博物館館長郜驊介紹,10月27日下午3時許,古鏞鎮龜山新村安置房建設工地在挖土時,挖掘機挖掘到古墓。工地負責人立即向文化部門反映,縣文體局聞訊後立即組織博物館人員趕到現場察看。墓室後壁被挖掘機挖出一個洞口。從洞內可看到古墓是一座磚式墓,磚頭呈紅褐色。古墓的地面上堆積著厚厚的淤泥。

郜驊說,該墓系長方形磚室墓,坐西北朝東南,由墓室、甬道兩部分組成,平面呈長“刀”字形,全長5米,全部用印有同心圓紋的花紋磚砌築。

墓壁的砌法是錯縫平鋪,墓壁的厚度正好是一塊磚的寬度。長方形墓磚長35厘米、寬14厘米、厚8厘米;楔形磚長、寬及厚的一側與長方形磚相同,薄的一側厚5厘米。甬道長1.5米、寬0.8米、高1.43米,在左右兩壁高1.1米處,以長方形磚和楔形磚向上發券至頂。墓室長3.5米、寬1.45米、高1.8米,在距墓底0.85米處用長方形磚和楔形磚相間起券至墓頂。

在墓室靠近甬道處,清理出了青釉雞首壺等4件隨葬品。分別為雞首壺、帶蓋四系罐、帶蓋雙系罐、青瓷碗。

郜驊說,將樂是三國吳(景帝孫休)永安三年(公元260年)置縣,至今已有1700多年的歷史,為閩越地(福建省)早期建縣的七個文明古縣之一。以往的考古發現中,東晉的墓比較少見,這件雞首壺是東晉至唐代流行的樣式,在各地這一時期的古墓中均有發現,因壺嘴作雞首狀而得名。

青釉雞首壺:出土的這件青釉雞首壺(左三)形體典雅,主體是圓腹盤口壺,到兩耳。雞首下有頸,雙目圓睜,雞口圓張。雞尾演變成弧形柄,上端與盤口粘接,下端裝在肩部,且柄上端略高於盤口。輕輕提起雞首壺,水可以從雞嘴處流出來,十分巧妙,也很實用。