形態特徵

它是兩足的肉食性恐龍,雖然只有一部分的頭顱骨化石標本,但估計身長可達10米4.5噸。是阿貝力龍科已知的第二大成員,體型和瑪君顱龍和爆誕龍不相上下。

阿貝力龍簡介

阿貝力龍

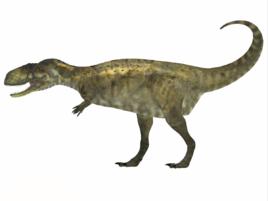

阿貝力龍 阿貝力龍復原圖(趙闖 繪)

阿貝力龍復原圖(趙闖 繪)阿貝利龍屬的名字意思是“阿貝力的蜥蜴”,為了紀念發現該標本的羅伯特·阿貝力(Robeto Abel),他同時也是擺放該標本的阿根廷的西波列蒂省立博物館的前館長。而阿貝力龍的學名則是以標本發現處的阿根廷科馬約地區為名。其屬及種名都是由阿根廷古生物學家何塞·波拿巴和奧尼拉斯·諾瓦斯(Fernando Novas)於1985年所命名,並將它分類在新建立的阿貝力龍科內。

分布範圍

阿貝力龍超科被認為屬於角鼻龍下目,而在中侏羅紀的馬達加斯加曾發現可能是阿貝力龍超科的化石。阿貝力龍科的化石僅發現於岡瓦納大陸。當阿貝力龍科首次在1985年被建立時,僅包含食肉牛龍與阿貝力龍,兩者都來自於晚白堊紀的南美洲,最大的是爆誕龍,當時的阿貝力龍科僅位於晚白堊紀的印度(印度鱷龍與勝王龍)與馬達加斯加(瑪君龍);白堊紀時期的印度與馬達加斯加是緊密連線在一起。過去一度認為非洲沒有發現過阿貝力龍科化石,顯示非洲脫離岡瓦納大陸之後,大約BC1億年前,這群動物才演化出來。然而,在北非的中白堊紀地層發現了皺褶龍與其他阿貝力龍科恐龍,推翻了這個假設。阿貝力龍科恐龍也生存於中白堊紀的南美洲,顯示這群動物是在岡瓦納大陸分裂之前就演化出現

分類

阿貝力龍的頭部側面

阿貝力龍的頭部側面已發現很多其他阿貝力龍科的動物,包括極度完整標本的奧卡龍、食肉牛龍、瑪君龍及新發現的塔哈斯科龍的零散骨骼。有些科學家將阿貝力龍屬分類為基礎阿貝力龍科恐龍,而非屬於食肉牛龍亞科之下。其他的科學家則指它的分類不明。阿貝力龍屬與無關的鯊齒龍科都有著相同特徵的頭顱,而由於阿貝力龍只有頭顱骨,若有進一步的發現,可能會將它分類為鯊齒龍科。但是,這種想法卻仍有反對聲音。

化石材料

阿貝力龍的顱骨

阿貝力龍的顱骨阿貝力龍的化石只有的一個部分頭顱骨,尤其在右邊部分缺失嚴重。大部分的齶骨也缺少。除了失卻的部分外,頭顱骨大約有85厘米長。雖然它們不像其他阿貝力龍科(如食肉牛龍)般有任何冠或角,但卻在鼻端及眼上有粗糙的隆起部分,可能支撐者由角質構成的冠,而沒有在化石化過程中保存下來。在頭顱骨上亦有一般恐龍也有的大洞孔,用以減低頭顱骨重量。和近親一樣,吻寬很寬,個體吻寬估計可達32厘米,這個比例相當於一般霸王龍的吻寬。這個個體的體長被估計有10米,重4噸。

年代爭議

阿貝力龍的想像圖

阿貝力龍的想像圖阿貝力龍的重組圖畫阿貝力龍是其中一種在巴塔哥尼亞發現的恐龍。它原先被認為是從Allen地層中發現,但後期研究證實它是在阿根廷內格羅河省較古老的Anacleto地層(屬於內烏肯省的一部分)中發現。Anacleto是南美洲的一個地質岩層,為上白堊紀的坎帕階早期,即約BC8300萬到8000萬年前。阿貝力龍的化石年代被認為來自於BC8000萬年前。