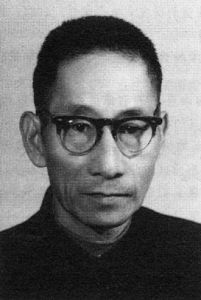

阮壽康

阮壽康阮壽康(1925年-1997年),出生於湖北武昌,祖籍雲南昆明,中國近現代植物病理學家。1951年1月畢業於北京農業大學農藝系。系統研究了河北省小麥條鏽病的流行規律,提出了中、短期預報、損失估測,以及在多生理系種流行時品種資源的抗銹性鑑定技術和綜防措施。對河北省小麥生產和推動農業科技發展作出了貢獻。

生平簡介

阮壽康,1925年1月9日出生於湖北武昌,祖籍雲南昆明。因父從軍在外,幼時回昆明,在祖父、母照管下讀國小。課餘,祖父教他古書並以“和而靜、儉且勤”的祖訓教育他,對他影響很深。1940年祖父病故,父親帶他到重慶進入清華中學,並寫了《勸學篇》來勉勵他勤奮求學。由於他學習努力,又善於幫助同學,頗受老師喜歡和同學愛戴。

1945年,阮壽康高中畢業後入西南聯大先修班。1946年,升入清華大學土木系,但因幼年患腦膜炎左目失明,父母不願他攻讀土木工程,遂於1947年轉入該校農學院農藝系。1948年,該院併入北京農業大學,他繼續攻讀農學。在校期間,他十分敬重、欽佩蔡旭、俞大紱等嚴謹治學、誨人不倦、關心生產的優秀品質,願以他們為榜樣來激勵鞭策自己。1951年,他回響政府號召提前畢業到石家莊河北省農業試驗場病蟲害系病害組,在季良主任領導下投入小麥條鏽病的防治研究。由於他畢業於農學系,植病課程學的不多,於是他邊工作邊自學。

1951-1956年間,阮壽康與同事一起篩選出一批抗條鏽病、抗稈黑粉病的品種,其中兼抗兩種病害的稈407(後定名為石家莊407)在冀中南廣泛推廣並大量種植於豫北、蘇北、魯南病區。在當時農藥奇缺的情況下,他們研究出石灰乳浸種防治粟白髮病、黑穗病的技術,推廣後收到了良好的防病保產效果。1952年,他赴三河縣調查小麥腥黑穗病並進行藥劑試驗,提出了白砒拌種的防治技術,曾小面積採用。1956年,開始協助季良主持小麥條鏽病研究。1958年河北省農科院於保定建院並成立植物保護研究所。在此期間,他篩選出對斑蟊、大黃等有明顯防治效果的一批動、植物資源,為新防鏽藥劑的研製提出了新途徑。後經劉國鎔等製備的斑蟊抽提物證實在室內、田間對小麥條鏽病均具有一定的預防、治療和剷除效果。“文化大革命”後,阮壽康於1972年初回到重建的河北省植保土肥研究所工作,從此由他主持小麥鏽病防治研究,並參加小麥叢矮病、玉米粗縮病的調研和防治。1986年短期赴澳大利亞考察後撰寫了兩篇有參考價值的考察報告。

阮壽康曾先後擔任河北省植保土肥所副所長,河北省政協五屆委員、六屆常委,河北省植物病理學會理事,中國植物保護學會理事,河北省植物保護學會理事長,河北省農業廳植保植檢總站顧問等職。1988年3月退休。

工作簡歷

1951年1月 畢業於北京農業大學農藝系。

1951年3月-1958年9月 河北省農業試驗場技術員。

1958年9月-1968年11月 河北省農業科學院植物保護研究所技術員。

1968年11月-1971年12月 河北省宣化幹校及河間縣插隊。

1972年1月-1984年3月 河北省植保土肥研究所技術員、技師、副所長、農藝師、高級農藝師。

1984年3月-1988年3月 河北省農林科學院植物保護研究所調研員、高級農藝師、副研究員、研究員。

1988年3月 退休。

學術貢獻

阮壽康多次到冀北高原春麥區、冀西丘陵山區和平原冬麥區實地考察,開展室內和田間試驗。他提出了小麥條鏽病在河北省的流行規律和切實可行的防治措施,其主要內容有:

1.對小麥條鏽病初侵染來源的研究,並未發現條鏽菌的轉主寄主 在張家口壩上發現高原披鹼草感染條鏽病,但經多次接種證實對小麥的致病力弱,未能成為病害流行的初侵染菌源。小麥條鏽菌雖可在冀北高原春麥區越夏,但春麥最晚收穫期與平原冬麥區的最早播種期之間相隔達20~30天,對廣大冬麥區條鏽病流行的影響不大,而平原區自生麥苗上又未發現條鏽病菌,從而說明河北省條鏽病的初侵染源是外來的。

2.從平原冬麥區發病規律及病害預測方法的研究,明確了秋苗期病情嚴重程度與播種期密切相關 秋分前播種可形成大型傳病中心,寒露後播種的冬前多不發病。病菌的主要越冬區在河北中南部,即北緯38度以南;病菌主要以菌絲體潛伏在寄主體內越冬;越冬菌源在當地平均氣溫6~7℃時開始發病,10~12℃時達盛期。外來菌源多在小麥抽穗、揚花後才侵染為害。早春田間菌量與4~5月降水是決定條鏽病流行早晚、嚴重程度的關鍵因素,並據此於1962年提出了冬季和早春預測條鏽病流行類型的經驗模型,用於中、短期預報。他根據開花至乳熟期是小麥籽粒發育、產量形成的主要時期,組建了條鏽病情與減產損失的關係式,與病情預測式結合用於預測因鏽病可能導致的損失及估測實際減產程度。這兩個模型經各地檢驗後於1973年納入全國小麥條鏽病預測方法加以推廣。

3.進行了小麥鏽病防治策略與防治技術的研究 1956-1959年間,從每年秋冬、早春和小麥收穫前的考察中,他發現冀中白洋淀、溢流窪的低洼地和冀南漳河、衛河、馬頰河沿岸地帶是鏽病易發區。其中冀南疫區播種早、秋苗旺、接受外來菌源較早、易感病而條鏽菌越冬率亦較高;該區春季氣溫適於病菌侵染,水分條件也好,成為河北省最重要的條鏽病疫區,因此提出了“攻南防北”的對策。

50年代至60年代初期,阮壽康在防治措施方面進行了廣泛研究。除篩選出一些抗病資源外,還於1962年經研究指出了耐銹品種具有潛育期較長、初期感病較輕、病情發展較慢的特性,因此具有防病保產作用,並提出了在不同病害流行強度下耐銹品種的選拔標準,選出了蚰子麥、石特14等品種在冀南麥區廣泛套用。這種能減緩病害發展速度的種質性能,亦即國外由范德普蘭克(Vanderplank)1963年首先提出的,並稱之為“水平抗性”。1964 年,他除總結提出了藥防技術外,還在冀南條鏽病常發區的大名縣馬頰河南岸建立了適期播種為基礎、抗耐品種為主、藥防為輔的鏽病綜防試驗基點。後經兩個鏽病流行年的考驗,完成並示範推廣了這項綜防技術,取得了年保產2.5億千克的實效。

“文化大革命”後,阮壽康於1972年回到工作崗位。他急返鏽病疫區考察,發現由於新生理小種條中17的流行,使原在基點選拔推廣的北京8號“喪失”了抗銹性。從此,他致力於條鏽菌變異對河北小麥生產威脅的監測和抗銹資源的篩選利用。在1975年條鏽病流行時,他調查研究了抗、耐品種種植面積比重(即他所稱的利用品種抗性的防病能力)與發病面積比重之間的關係,指出當防病能力達到75%以上時,即可免受鏽病為害,並以此目標開展抗銹品種篩選套用工作。他還研究提出了利用塑膠棚進行品種資源對多小種抗性測定的簡便可靠鑑定技術。1975-1985年間,他針對當時優勢的和具上升趨勢的條銹生理小種,除向育種單位推薦抗銹親本促進抗銹育種工作外,並逐年向種子部門提出品種利用建議。其中28個抗、耐銹品種在河北省被先後推廣利用,在條中17小種流行期間,曾使河北省的防鏽能力自1975年的34.1%提高到1979年的70.5%;在條中23、25小種流行期間使該省防鏽能力自1980年的5.39%~10.9%提高到1985年的28.9%~39.3%,起到了明顯的防病保產實效。

阮壽康在小麥條鏽病流行規律和綜防技術方面的貢獻得到了肯定。在由中國農科院植保所主持的《中國小麥條鏽病的流行體系》研究中,他以主研人員之一獲國家自然科學二等獎;由他主持研究的《小麥鏽病綜合防治技術》獲河北省科技成果二等獎;《小麥品種抗銹性的鑑定和利用》獲河北省科技進步二等獎和國家科技進步三等獎。

個人影響

理論聯繫實際為生產服務、一切從調查研究入手是阮壽康奉行的宗旨。1959-1965年以及1972-1975年期間,他每年3次騎腳踏車插田間小路自邯鄲、成安、臨漳、魏縣、牙里、束館、大名、邯鄲,行程250~300千米沿途踏查小麥鏽病。他吃住隨遇而安,克服種種困難,為河北省小麥鏽病發生流行趨勢作出預報,為控制小麥鏽病提出建議。

阮壽康對生產上出現的問題極為敏銳,常急生產之所急。70 年代,小麥、玉米病毒病一度在河北省流行,損失嚴重。是他1972 年在欒城縣看到小麥叢簇、矮化減產嚴重的現象後,立即邊調查研究邊查閱文獻,初步認為是由病毒所致的病害(後確定為叢矮病)。1973-1974年,他在河北省南、中、北部的大名、高邑、遵化等地繼續調查肯定了間作麥田全田發病而平作麥田只邊行發病的規律,從而提出了栽培防病的研究途徑。當他看到玉米粗縮病在擴展蔓延造成嚴重為害時,主動利用業餘時間閱譯了哈帕茲(Harpaz,Ⅰ,1972)專著中的有關章節,並提出了通過調節播期預防該病的途徑。阮壽康為小麥叢矮病、玉米粗縮病的規律研究及制定防治策略做出了貢獻。這兩個病害的規律與防治研究成果所獲的省級、國家級科技進步三等獎及農業部科技進步二等獎中,均包含了阮壽康的辛勞與智慧。

阮壽康十分重視科技普及工作,先後撰寫了大量有關植病知識和防治技術的科普文章。他根據當時試驗研究中的實際需要,撰寫了《常用農業試驗的統計分析方法》的小冊子和有關正確計算的文章,並在省內外多次舉辦的培訓班上進行了普及。這對提高試驗水平和科技研究質量,促進病蟲測報從經驗預報走向統計預報方面發揮了作用。

在阮壽康任河北省植保總站顧問期間,於80年代通過考察,總結提出了“從保護小麥增產的目的出發,加強整體管理,根據當地有害生物動態因地制宜、突出重點、兼顧一般,合理協調利用有效防除手段和措施,安全、經濟、有效地控制病蟲草為害”的有害生物綜合治理方針。這對河北省開展農作物有害生物綜防工作起到了技術指導和推動作用。

主要論著

1 阮壽康,李金鑫,李庭芳.1957年小麥“坐化”原因的初步調查.河北農業科學.1958,1(1):63~66

2 季良,阮壽康.小麥條鏽病的流行預測.河北農學報.1962,1(2):49~58

3 季良,阮壽康等.小麥耐銹品種的特性及其套用.中國農業科學.1962,(5):10~15

4 汪可寧,阮壽康等.小麥品種對條鏽病抗病性遺傳規律研究初報.植物病理學報.1963,6(2):197~207

5 季良、劉國容、阮壽康.新殺菌劑冀保農防治農作物病害的研究(第二報:防治小麥條鏽病的研究).河北農學報.1963,2(2):53~58

6 季良,阮壽康等.小麥條鏽病藥劑防治研究總結.河北農學報.1964,3(4):1~12

7 阮壽康等.大名縣毛蘇基點小麥條鏽病綜合防治經驗總結.中國農業科學.1965(1):35~38

8 阮壽康.河北省小麥鏽病的防治問題.河北省植物保護專業訓練班講義.1965:165~196

人物評價

阮壽康一生淡漠名利、心地平和、勤奮鑽研、嚴謹治學、關心生產,具有紮實的理論基礎和豐富的實踐經驗。他熱誠待人,十分關心中青年業務的成長,不論自己的助手、本單位或外單位的,都耐心細緻地指導,提出修改建議,甚至幫助查閱資料、翻譯文獻,親自進行統計分析。他對中青年的成長既熱誠又嚴格。在一次成果鑑定會上,他經反覆推導演算後,認為研究套用的公式不準確而斷然停止鑑定。後經他的指導,該項成果第二年順利通過了鑑定。申請者激動地說:“阮先生一年的指導使我們學到了真本領”。

阮壽康在協助王煥如引進和發展“生物間遺傳學”這門新興學科中起到了主導作用。在1981年和1984年,美國生物間遺傳學專家雷格林(W.Q.Loegering)和勃勞德(L.E.Browder)來華的兩次全國性講座中,他全力以赴參加翻譯講授提綱和有關文獻以及課堂輔導。為使更多的技術人員了解這方面的知識,他與王煥如、馮祖壽合編了研究生用的生物間遺傳學教材,並在河北農大、吉林和保定舉辦的“生物間遺傳學培訓班”上講授,使這一新興學科得以發展套用到小麥3種鏽病、小麥白粉病、小麥赤霉病及稻瘟、谷瘟等病害的抗病遺傳研究中。