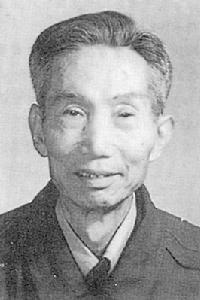

生平簡介

汪可寧,1924年8月1日出生於安徽歙縣稠墅一個知識分子家庭。父親擔任過中學教師,對他有較深的影響。1942年,他考入中央大學農學院農藝系病蟲害組。大學4年級時,他兼任植病助教,1945年夏畢業轉為正式助教。這期間,他開始翻譯美國植病專家契斯特的名著《小麥葉鏽病及其防治原理》(1956年出版)

。通

過這段時間的工作和學習,他為以後從事植病科研打下了基礎。

1950年7月,汪可寧調至前華北農業科學研究所小麥研究組,擔任技術員。1952年,他參加了農業部植保局組織的自康定經乾寧、理塘一線麥病發生情況的調查。1953-1955年,在華北所小麥綜合研究組,他深入農村,長期蹲點,並對小麥條銹、葉銹、稈黑粉、腥黑穗、線蟲、稈枯病等開展研究。他自1956年開始注意碧瑪1號發生抗條銹性變異,此後便專注於中國小麥條鏽病流行規律及其防治的全面研究,包括病菌的越冬、越夏、春季流行、傳播規律、高空氣流分析和流行區劃、品種抗條銹遺傳規律、鏽菌生理專化和小麥品種抗銹性的利用及變異、品種合理布局等。他先後發表了一系列重要論文,受到植病和育種學家以及國際同行的重視。

汪可寧先後擔任中國農業科學院植保所病害研究室副主任,鏽病研究室副主任、主任,麥病室主任,副研究員、研究員。他是中國植物病理學會第4、5屆常務理事。汪可寧1957年加入中國民主同盟,現為第八屆全國政協委員。他曾先後獲全國科學大會獎、國家自然科學二等獎、國家科技進步二等獎及4項農業部科技進步二等獎。

工作簡歷

1948年月 畢業於中央大學農學院農藝系。

1948-1950年 任中央大學農學院農藝系助教。

1950-1957年 任華北農科所技術員、助理研究員、病蟲害系秘書。

1957-1963年 任中國農業科學院植物保護研究所病害研究室副主任、副研究員。

1964年至1999年 任中國農業科學院植保所鏽病研究室副主任、主任、麥病研究室主任、研究員。

學術貢獻

建立小種—品種互作研究體系

汪可寧在建立一套切合中國實際的小麥條鏽菌鑑別寄主的基礎上,組織國內大協作,形成監測系統,對各個時期流行小種的組成、變化做了系統監測。他的工作闡明歷次小麥品種抗條銹性重大變化是小種—品種互作所致;對小種的大規模系統監測分析,表明條銹新小種大都在隴南、隴東和川西北等地區首先發現,證實該地區是中國最重要的條鏽菌易變區或新小種策源地。新小種在上述地區逐步繁殖積累,不斷傳播擴展,從新小種發現到發展成為流行小種,一般要3~5年。他長期主持全國小麥品種抗銹性變異觀察圃研究,1986年發表《1951-1983年我國小麥品種抗條銹性變異分析》一文,揭示了小麥品種抗條銹性變異自西向東和病菌自西往東傳播同步的規律。

開展高空氣流與條鏽菌傳播關係分析

他與謝水仙等對西北、西南等13個代表性地點8月下旬至11月下旬高空氣流進行了分析。結果表明,在3000米以下高空,氣流複雜多變,向各個方向活動,病菌可隨氣流向各麥區傳播;在5500米高空,氣流活動以西風和西北風為主占74%,西南風占17.5%,進一步闡明中國條鏽病主要菌源基地關鍵傳播時期的菌源是由西往東傳播的。結合曆年調查表明,該區是中國東部廣大麥區的主要菌源基地,證明隴南、隴東和川西北地區是中國小麥條鏽病流行的關鍵地區。

首先提出條鏽病預測預報方法

汪可寧長期在甘肅等5省蹲點調查研究,在掌握條銹越夏、越冬和春季流行規律基礎上,於1958年提出《條鏽病預測預報試行方法》,1964年修改成《小麥鏽病預測預報技術試行辦法(草案)》,由農業部轉發各省試行。1973和1977年,他與兄弟單位又進一步修訂了草案,並於1977年由30多個預報點組成了全國小麥鏽病預測預報網,每年冬前和早春進行一次鏽病發生流行預報。實踐證明,其方法簡便可靠。對50年代末至80年代初有效控制小麥條鏽病大流行做出了重要貢獻。

中國小麥條鏽菌生理專化研究的主要奠基人

1950年,全國冬麥區條鏽病特大流行,損失小麥60億千克,引起政府和科技界的重視。汪可寧在陳善銘的領導下,與中國科學院套用真菌學研究所陸師義等合作,投入小麥條鏽病流行規律的調查研究。從此,他與小麥條鏽病研究結下了不解之緣。

1956年,汪可寧注意到當時中國著名的當家抗銹良種碧螞1號開始感染條鏽病。通過廣泛的田間調查和室內試驗,證明是條鏽菌組成發生了明顯改變所致。該年,他和周嘉平等發表了《關於碧螞1號喪失抗銹性及其他抗銹性變異原因的商榷》一文,進一步闡明碧螞1號抗銹變異是由病菌發生了變異即出現能夠侵染碧螞1號的新的致病類型,促進了對病菌變異與品種互作關係的研究,推動了抗銹品種的選育。

1951-1952年和1955年間,汪可寧開始摸索條鏽菌的鑑別寄主,用德國等國所習用的那一套,結果不太合適。中國前人此前對條鏽菌生理專化進行的研究,未找出適合中國情況的鑑別寄主。他和洪錫午等人於1957-1961年對325個條鏽菌標樣進行了研究。根據100多個代表菌系對200個代表性品種測定的結果,選出一套新的具有明確鑑別能力、對病菌的反應較穩定、能正確反映中國小麥條鏽菌變異特點的鑑別寄主(共9個品種);套用它們明確了當時的10個條鏽菌小種,其中條中1號、8號分別是50年代末和60年代初引起小麥條鏽病流行的優勢小種。1963年,發表的《我國小麥條鏽菌生理專化研究》一文,得到國內一致公認並採納套用,為中國小麥條鏽菌生理專化的系統研究奠定了基礎。在此基礎上,又根據中國小麥生產的發展,不斷完善、發展,目前這套鑑別寄主共24個。在中國,套用這套鑑別寄主,已鑑定了2萬3千多個條鏽菌標樣,先後發現31個條鏽菌小種,分別揭示了中國以碧螞1號、玉皮和甘肅96、南大2419、北京8號和阿勃、豐產3號和泰山1號、洛夫林系和繁6及其衍生系品種為代表的共7次小麥品種抗條銹性重大變異,及時地提出每年條鏽菌監測結果,為抗銹品種的選育提供了重要的不可或缺的參考資料。汪可寧是中國小麥條鏽菌生理專化研究的主要奠基人,為抗銹育種和選種作出了貢獻。

80年代初,用這套鑑別寄主與設在荷蘭的國際小麥條鏽菌研究中心進行交換研究。中心負責人著名條銹生理專化研究專家R.W.斯塔布斯(R.W.Stubbs)教授來信評價:中國條鏽菌鑑別寄主不僅對中國條鏽菌有明確的鑑別力,而且對國際條鏽菌具有與國際鑑別寄主同等的鑑別力。他正關心著將這套鑑別寄主等轉育為一套近等基因系,填補國際上尚無條銹近等基因系的空白,以便為國際上所通用,把條鏽菌與寄主互作研究提高到基因水平,更好地為抗銹育種等服務。

汪可寧特別注意鑑別寄主的選擇要能反映中國條鏽菌變異的實際情況,對鑑別寄主始終採用開放式原則,注意不斷將新的重要生產品種和抗源加入到輔助鑑別寄主中,進行條鏽菌變異監測。經過實踐,其中一些先後轉為正式鑑別寄主,如南大2419、早洋、阿勃、阿夫、豐產3號、抗引655、洛夫林10和13、水源11、Hybrid46等。這既保持了鑑別寄主的相對穩定,使生理專化研究系統化,歷史資料有可比性、完整性,能縱觀一定歷史階段中小種演變進化的進程,又能敏銳及時地發現中國條鏽菌歷次重大變異。在研究方法上,他經常到病害常發區實地考察小麥品種抗銹性變異情況,有計畫地在全國代表性地點設定全國小麥品種抗銹性變異觀察圃進行系統偵察,並把生理小種研究延伸到掌握小種對重要小麥品種成株致病性方面,以檢驗採用鑑別寄主的鑑別力和代表性,同時為品種布局調整提供依據。

1950年,條鏽病大流行和隨後碧螞1號喪失抗條銹性,客觀上要求育種學家加強抗銹育種工作,但當時國內外對抗條銹性遺傳規律研究很少。針對抗條銹育種的迫切需要,汪可寧等於1955-1958年與前河北省農科所季良等合作,開展了小麥品種抗條銹遺傳規律的研究。通過對130多個雜交組合後代對條中2號的抗條銹性遺傳分析,特別是對正反交組合的研究,證明抗銹品種作父本和母本具有同等的遺傳傳遞力,使育種學家在親配上消除了疑慮,帶來方便,對抗條銹育種起了重要作用。

個人影響

汪可寧參加並多次組織全國性條鏽菌越夏調查。1952年,他參加農業部組織的西康(後劃入四川)小麥病蟲調查,曾於8月中旬到下旬在新龍、康定一帶高海拔處的春小麥上看到條鏽病很普遍,部分嚴重地塊發病率高達100%。

1960和1961年,為進一步查明西北條鏽菌越夏區的範圍、條件、過程,各越夏菌源的傳播路線和影響範圍,以及華北越夏菌源,汪可寧組織中國農科院植保所,甘肅、青海、陝西、山西、河南省農科院植保所,前北京農業大學植保系,甘肅和陝西省農牧廳,組成越夏調查組,在華北和西北地區展開大規模全面調查研究,特別是1961年對青海東部農區到甘肅南部的洮岷、武山、甘谷地區,西部的天祝和東部的平涼、西峰地區以及寧夏的隆德、固原地區的廣大範圍內,進行了長達兩個多月的越夏調查和系統觀察。1963年,他組織中國農科院植保所、前四川省農科所、西南農學院、四川農學院對四川的阿壩和甘孜二自治州的越夏菌源進行了調查。1974-1975年,又組織中國農科院植保所、甘肅、陝西和青海農科院植保所、西北農學院植保系、天水地區農科所等單位組成聯合考察組,到青海東部、甘肅南部和東部及寧夏的西吉縣考察小麥品種推廣現狀和抗銹性變異情況,以及西北地區小麥條銹越夏菌源的新情況。這些工作為進一步摸索條鏽病大區流行的病菌變異規律,提供了極其珍貴的翔實資料。

汪可寧在進行條鏽菌生理專化研究初獲進展時就與陝西、甘肅省植保所進行了交流,幫助開展協作研究。在農業部和甘肅、陝西農科院及各級政府支持下,他親自考察和領導,於1965-1967 年在甘肅甘谷建立了鏽病試驗站。1974年他在陝西太白建立高山溫室,解決了條鏽菌標樣的夏季繁殖鑑定。汪可寧親自選址,領導了建站工作。中國農科院植保所,陝西、甘肅、四川、山西和雲南省植保所等單位均長期前往利用。全國小麥條鏽菌生理小種監測協作組也由此誕生,至今已20餘年。大家團結互助,每年共同總結分析全國和各大區條鏽菌消長和變異,使中國條鏽菌生理專化研究進入大規模系統研究新時期。

汪可寧還協助領導每年組織全國鏽病的研究協作與交流,參與草擬計畫、總結等工作。1964年,根據周恩來總理的指示,他參與起草了滅銹殲滅戰技術方案,經國務院批轉全國實施。50年代末至70年代,一般每1~2年就組織一次全國性鏽病或麥病(包括育種)學術交流會,有力地推動了鏽病和麥病的研究以及與育種學家的合作。1972年蚌埠會議後,他親自開始篩選中國小麥葉鏽菌鑑別寄主,併到河北農業大學支持該校開展葉鏽病研究。1975年在大連會上,以他為首制定了第一個小麥品種合理布局建議。這個建議在1977年通縣會議上作了修訂。

主要論著

1 陸師義,汪可寧等.小麥條鏽菌的生理專化性研究.植物病理學報.1956,2(2):153~165

2 汪可寧,洪錫午,周嘉平.小麥稈枯病菌子囊孢子萌發試驗.植物病理學報.1956(2):167~171

3 汪可寧,洪錫午,周嘉平.關於碧螞1號喪失抗銹性及其他抗銹品種抗銹性發生變異的一些情況.農業科學通訊.1956(10):582~585

4 汪可寧,洪錫午.關於碧螞1號抗條銹變異原因的商榷.農業科學通訊.1957(11):650~656

5 陳善銘,周嘉平,李瑞碧,汪可寧等.華北冬小麥條鏽病流行規律研究.植物病理學報.1957,3(1):63~86

6 周嘉平,汪可寧.當前小麥鏽病發生情況的分析及防治建議.中國農業科學.1960(2):29~34

7 汪可寧.我國小麥三種鏽病菌生理小種的調查研究.中國植物保護科學.北京:科學出版社,1961

8 沈其益,汪可寧.我國小麥條鏽病流行規律的研究現況和今後研究的商榷.植物保護學報.1962,1.(4):393~400

人物評價

為了中國小麥鏽病防治研究事業,汪可寧奉獻了畢生的精力。為了調查研究條鏽病的流行規律,他的足跡遍布祖國大地的東西南北,包括晉、冀、魯、豫、陝、甘、川、寧、青、鄂、蘇、皖10多個省區。他長期在生活艱苦的農村蹲點調查。“文化大革命”期間研究工作暫停。1971年,他眼見北京8號等抗銹良種感病,心急如焚。當時沒有條件,他就在田野里種上鑑別寄主蓋上塑膠膜鑑定少量標樣,以後又先後到保定和陝西的太白借兄弟單位的條件開展工作,終於查明原因。1977年11月25日,汪可寧剛剛結束在太白高山溫室的工作歸來,正值中國農科院派林山同志到河南新鄉,宣布將下放河南8年之久的植保所收回仍歸中國農科院的決定。汪可寧振奮不已,趕寫試驗總結到很晚,但他思緒萬千,徹夜難眠。第二天一早,他就走進溫室等待院領導來檢查工作。長期的操勞過度、疲憊與亢奮的碰撞,使他的血壓驟然升高。當他走出溫室低頭去撿掉下來的眼鏡時,就站不起來了。他患了腦溢血。人們從四面八方蜂擁而至。面對那么多崇敬的目光和關切的詢問,汪可寧卻一句話也說不出來了,他已語言不清。痛苦的淚水從面頰流了下來,那年他才54歲,正值報效祖國的黃金時代,他有多少宏願,有多少事還要做啊!黨和政府十分重視他的病情,送他回北京,由最好的醫生為他做了腦顱手術,金善寶院長等親自前往探視。術後一年多,他就帶著後遺症顛跛著去北京圖書館查尋資料。1981年,他懷著無限喜悅的心情重返植保所工作,把黨和人民賦予他的第二次生命又投入到鏽病研究事業。他主持了國家“六五”、“七五”攻關鏽病課題。由於他的卓越貢獻,先後獲國家科學大會獎、國家自然科學二等獎、國家科技進步二等獎、多項農業部科技進步獎。他至今仍壯志不已,正在嘔心瀝血地撰寫中國小麥條鏽病方面的專著。

汪可寧嚴於律己,為人表率,亦師亦友,待人真誠。先後在中國農科院植保所從事鏽病研究的人以及兄弟單位中與他接觸較多的同志,無不敬佩他溫文爾雅的儒者風度,遇到問題都願與他.商討。碰到他不太熟悉的問題,他總是去翻閱書刊、查尋文獻,然後給予詳盡的解答。他給年青人寫的論文把關,也把自己寫的文章請每位署名人審閱、修改。他的身傳言教和諄諄誘導,使年青人一批批成長。他謙虛謹慎、任勞任怨,長期在河北、甘肅等地生活艱苦的農村蹲點,總是和農民同吃、同住、同勞動,幫助農民解決生產中的問題。1972年在太白,當時缺乏接種的低溫條件,他和路端誼每天要等到晚上10點鐘聽完天氣預報結果才敢接種。那時在農民家吃飯,遇到下雨路滑,晚上只好不吃飯。他尊重各級領導,團結各方面的同志,堅持原則又善解人意,能抓住各個時期協作的關鍵,認真總結協作研究的結果。一位與汪可寧一起工作過的縣農技站老站長,在分別20多年後,聽到他患重病的訊息,到北京專程來看望他。從研究成果到報獎,他誠實公正,體貼他人,處處都體現了他的優秀品德。