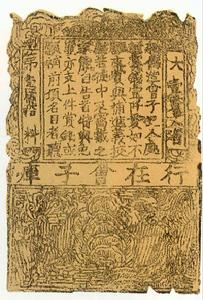

初以一貫為一“會”,降興元年(1163)增發200文、300文、500文三種。乾道四年(1168)規定三年換髮一次,並兌換現錢,稱為一界。每界發行額為lOOO萬貫。

嗣後每界展至九年,會子數量大增而鈔值低落。至南宋末期鈔值大落,競至於第八界會子“二百不足以貿一草履”。宋代還有一些地方性會子,如湖北會子,面額分一貫和500文二等,專門用於湖北;鐵錢會子,面額有300文、200文、lOO文三等,流通於興元府余洋州。

此外,七年(1137)吳在河池甘肅徽縣)發行銀會子,以錢為單位,面額為一錢、半錢兩種,每年換髮一次,銀會子四錢抵“錢行”一貫,以後南宋權臣賈似道改作金銀會子發行。

南宋會子的膨脹

紹興三十一年夏,金海陵王亮率領大軍南下進攻。鏖戰幾個月,打到長江下游,占領揚州,直到十一月被厭戰的部下所殺,才議和北返。那時金人已經另立海陵王的從弟為皇帝,稱為世宗。南宋高宗也在次年讓位,由孝宗繼承。但雙方仍是不斷地衝突。

在金人進攻之前,南宋已採用了一種新的紙幣會子。會子在那時也不是一個新名辭,紹興七年吳玠就在陝西河池發行過銀會子,不過東南大規模的使用紙幣,卻是自發行會子開始。應付金人的戰爭,自然也大部分靠會子。

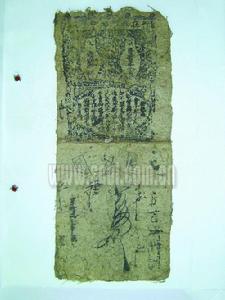

銀會子

銀會子會子的發行,起初似乎沒有一定的限額。乾道三年(公元一一六七年)正月度支郎中唐瑑說自紹興三十一年到乾道二年七月那五年間,總共印過會子二千八百多萬道,一道即一貫。到乾道二年十一月十四日為止,共發行過一千五百六十幾萬道。而實際流通額只有九百八十萬。三年正月六日尚有八百多萬貫在流通中,大約每月只收兌六七十萬。

乾道二年政府便覺得發行太多,又以一百萬兩白銀來收兌。隆興二年當局()米每升還只作二十五文省。可是乾道初,米價有賣到五六百錢一斗的。三年又出內庫銀二百萬兩換錢收會子焚棄。四年改革會子的發行制度,定三年為一界,每界以一千萬貫為限,這已等於北宋交子界額的八倍以上。當時米價每石二貫五百文。九年會子每貫只值得銅錢六百文足錢。

然而在戰爭狀態之下,會子的膨脹是難免的。淳熙初,會子的流通額就有兩千兩百多萬,購買力下跌,政府不得不用金銀銅錢等全數收回。淳熙三年(公元一一七六年)讓第三界第四界會子各展期三年,這就是正式讓發行額加倍。不過人民收到會子,便用納稅的方式送回國庫。當時戶部歲收一千二百萬貫中,一半是會子。同時當局又用金銀收回四百萬,所以實際流通數,只超過界額兩百萬。十二年臨安會子一貫,只值錢七百五十文。到了光宗紹熙元年(公元一一九零年),第七第八兩界會子又展限三年。慶元元年(公元一一九五年)索性把每界的發行數增為三千萬,等於乾道四年的三倍。而且偽造的很多。於是一貫跌成六百二十文。當局雖想維持每貫合錢七百七十文的比價,但不大成功。嘉定三年(公元一二一零年),會子一貫只值三四百文。發行既多,政府賦稅收入也增加:淳熙末就有六千五百三十多萬,等於南宋初的六七倍。史家或加以誇耀,或替人民憂慮,其實這是通貨膨脹時應有的現象。

錢會子變遷

寧宗開禧年間(公元一二零五——一二零七年),金兵陷荊襄兩淮,東南大震;所以嘉定二年(公元一二零九年),會子的流通額就增加成一億一千五六百萬貫,等於乾道四年(公元一一六八年)額的十一倍。此外還有各種銅鐵錢。理宗紹定三年(公元一二三零年),李全稱亂於淮東,四年蒙古兵攻川陝,五年兩界會子就有三億二千九百多萬。六十五年間,增加三十三倍。膨脹的速度雖不算快,但程度卻不小。這還是指政府發行的,如果連假會子計算在內,數目更要多。本來紙幣因為耗損率大,收回的時候,應當比發出的數目要少,例如紹興十一年收換錢引時,不來兌現而作廢的有二十幾萬,號稱水火不到錢,但後來在收回的時候,常比發行數多,這證明偽造之盛。

銀會子

銀會子會子並不是全國性的貨幣,就是在南宋治下,也不是全用會子。單是四川的錢引,在紹興末已積至四千多萬。後來因戰事關係,屢有增發,到寧宗嘉泰末(公元一二零四年)兩界發行到五千三百多萬,三界合計共約八千萬,等於天聖時的六十四倍。嘉定初每直不得四百個錢,後來跌到百錢。湖北會子在淳熙十一年也以兩界同時流通,共五百四十萬。此外,還有兩淮會子,為數當也不少。興元府的鐵錢會子每兩年印發兩百零四萬,共折川引四十萬。銀會子自紹興十七年再發以來,改為兩年一換。乾道四年增加發行額三萬錢。後來發行到六十一萬錢,共折川引五十萬。

紙幣增發的結果,引起硬幣的減少或隱匿,或被人銷熔,或逃亡國外。

北宋的交子和南宋紹興年間的關子,民間日常還少使用,到會子發行以後,真正成了一種通行的貨幣。後來以紙幣計算的物價上漲,人民與其使用銅錢,不如銷熔為器,還可以得到很大的利潤,所以淳祐八年(公元一二四八年)監察御史陳求魯說,信的銅器和醴泉的樂器都是用銅錢製造的,單是長沙一郡中,烏山就有銅爐六十四所,麻潭鵝羊山有銅戶幾百家銅錢的輸出,在南宋是一個嚴重的問題。較之北宋的熙豐年間還更嚴重。熙豐年間的銅錢外流,只引起一點緊縮作用。南宋銅錢的減少,使紙幣的購買力跌得更快。輸出的途徑,似乎仍是通過對外貿易,而銅錢的去向,也仍舊是那些使用中國錢的地區。

宋朝自南渡以後,漢唐以來通西方的陸路,已被切斷;銅錢的去路,表面上似乎少了一條。但實際上不是這樣。漢唐間經由大陸上的貿易路線流出去的銅錢並不多,因為西方國家並不使用中國銅錢。商旅們所帶出去的,大概限於離開

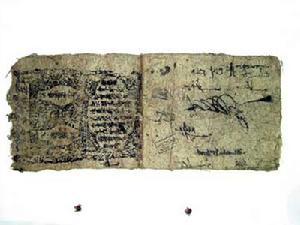

銀會子

銀會子當時銅錢最大的去路,是北方的金人。金人似乎是有計畫地吸取江南的銅錢,他們雖然自己也鑄錢,但數目不多,大部分靠用宋錢。而且極力防止銅錢的南流,所以也在開封發行紙幣,以收兌宋錢運到黃河以北去。高麗也吸收了一些中國錢幣。此外,使用中國銅錢最多的,要算日本。北宋時,宋錢已流向日本,不過那時日本在藤原氏支配之下,對於中日間的交易,加以限制,恐怕中國人到日本去的要比日本人到中國來的多,就是中國商人到日本去,也有各種限制。南宋時,日本的政權先後落在平、源兩家手中,這兩家的將軍都是獎勵中日間的貿易的。淳熙六、七年間,日本的藤原基廣曾說到當時日本民間通行宋錢的情形。自源賴朝戰勝平家之後,於淳熙十二年(公元一一八五年)在倉成立軍政府。這一個時期,錢幣在日本更是通行;有一批商人,專門從中國輸入銅錢,以供給新起的放債人做資本。近代日本各地發掘的古錢中,絕大部分是宋錢。在南宋的時候,中國錢也有流到越南去的。淳熙元年曾下詔叫廣西經略安撫司將安南使副所帶的現錢依市價用白銀或絹帛折支,以杜外流。

宋室對於這種銅錢的外泄,自然非常注意,北宋時便曾下令嚴禁銅錢出口。南宋紹興十三年又下令對於廣東福建方面的船隻都須加以嚴格的檢查,不準帶銅錢。孝宗乾道七年(公元一一七一年)三月曾立沿海州軍私()銅錢下海艦法。寧宗慶元五年(公元一一九九年)七月且指名禁止高麗日本商人博易銅錢。對於金人的吸收銅錢,更是千方百計加以防範。乾道二年八月詔兩淮行鐵錢,禁止銅錢過江北,以防其落入金人手中。淳熙七年又詔京西州軍用鐵錢和會子,民間的銅錢限於兩個月內送官換取鐵錢和會子。九年十一月又發會子收兩淮的銅錢。光宗紹熙二年(公元一一九一年)連兩淮的鐵錢也用會子去收回家。然而這些禁令究竟有多少效力,卻是疑問。因為利之所在,不但商人冒禁,就是專管貿易的官吏也以金錢出海辦貨;郡縣的巡尉,自然不敢加以阻止。

銅錢既然向外流出,又因成本太高,不能添鑄。因此有些地方只能鑄造鐵錢。鐵錢的成本比較低,鑄造的人可以得到溢利,平時十文鐵錢,成本只要四文,在鐵炭貴的時候,也只要六文本錢便可以鑄鐵錢十文。自乾道到開禧那三四十年間,同安和蘄春兩監每年共鑄鐵錢約自二十萬貫到四五十萬貫,有漸次減少的傾向,大概因為會子繼續膨脹的結果,鑄造鐵錢也不合算了。

南宋因會子發行數量膨脹,所以物價比北宋高許多倍。例如度牒,這是僧道取得法律地位的根據。古時僧道免稅,出家的人多,對於度牒有很大的需要。度牒在宋代當作公債票或國庫券一樣買賣。在北宋初年,每張定價是一百三十;元豐六年,因發行限制,地方政府有增價到三百的,但不久就回跌到一百九十。南渡後重新發行,起初每張六十,後來增加到一百,淳熙初增加到三百,以後便扶搖直上,每張自五百到七百、八百。這種漲勢難免同度牒本身的供求有關,但大部分是受了貨幣的影響,那是毫無疑義的。因為當時又有用度牒換米的辦法,而米數反而有減少的傾向。淳熙九年,廣東福建以米三百石換度牒一道;後來紹興府以二百石換一道,不久又減成五十石。度牒已經沒有人承買,當局竟用科配的辦法,即以民戶土地面積為比例,強銷度牒。又若以米價為例:熙豐以前是六七百文一是石。崇觀間漲到七八千一石。政和宣和間回跌到一二千文一石。靖康建炎間又大漲。南渡前後,一石米總在萬錢以上。紹興的第一個十年還是在八九千文一石,以後由於錢荒,回跌到二千文左右一石。乾道年間有些地方要五六百錢一斗,但有些地方六百多錢便可以買一石。普通仍是兩千文上下一石。淳熙年間也差不多。紹熙年間郴州官定折稅錢一石為二貫一百五十文足。慶元五年因折價之外,另有附加,每石有納七貫的,有人說這是當時米價的一倍以上。董煟在談到賑的時候說,如市價三十文一升,就依時本錢十五六文到二十文一升出。可見還沒有大的漲落。自開禧用兵以後,物價又上漲。嘉定到端平年間,一石米大約要三四貫,若遇饑荒,則要一二十貫。紹定末襄陽到過每石十萬,京鄂之間,每石值湖會六七十貫。嘉熙四年因浙左大旱,米價波動非常厲害,起初三十六貫一石,漸漸上漲,到一百貫,最高到過三百四十貫。這種上漲,一部分雖是由於天旱米少,但通貨膨脹也是一個重要的原因。所以在淳祐年間還要百貫一石。這些數字,大概都是用紙幣計算的價格或紙幣和銅錢的混合價格,如果以銅錢計算,自然不會那樣高,因為錢價和物價同時上漲。然而以銅錢計算的物價,比起北宋來,恐怕也上漲很多。乾道九年,有人報告江西湖南等地豐稔,米價每石一貫四百文。李安國為之折合現銅錢只合八百四十文足,說從來沒有這種低價,恐怕是傳聞有誤。可見當時以銅錢計算,每石一定也要一兩千文。不過南宋的銅錢,是以折二錢為主,小平錢很少。乾道年間根本沒有鑄造小平錢。所以銅錢的物價是折二錢的物價。

如果我們以十年為一期來看兩宋的米價,雖然會發現其波動的不規則性,但也能看出上漲的傾向。

自十世紀末到十二世紀前半那一兩百年間,米價上漲的傾向是很明顯的。但十二世紀後半卻有回跌。這種回跌,一部分由於十二世紀前半有許多戰爭,有些年份的價格太高。一部分由於紹興中葉以後銅錢又大規模外流,造成錢荒。雖然乾道以後的物價,是銅錢和會子的混合物價,但銅錢購買力的提高,自然也要影響物價。十三世紀前半,物價紀錄極少,而且都不正常,但當時濫發紙幣,購買力的確也大降。銅錢的減少,使紙幣對銅錢價格跌得更快。政府為要緩和楮幣價的跌勢,就想多鑄錢,然而宋代產銅,偏偏以那時為最少。

因為銅少,只好搜尋民間的舊銅器,紹興二十八年除拿出御府銅器千五百件付泉司鑄錢外,還搜得民間銅器兩萬多斤,並禁止寺觀添造鐘磬鐃鈸。次年限制官吏止能留錢兩萬貫,平民一萬貫,超過數限兩年內買存金銀茶鹽香鈔引等。乾道七年舒蘄守臣都因鑄錢而升官。大概浸銅術又受到了重視。

南宋棉價也上漲了。紹興元年是二千四五百文一斤,二年漲成九千六百文,十八年為四千三百文,隆興二年又是二千四五百文,都是足陌。如果說北宋平均棉價為五百文一斤,則南宋漲成四倍到五倍。

在淳熙年間,雖然還有因紙幣輕便而加以收買作輸送工具的,但一般講起來,拿到紙幣的人,多是及早換成銅錢,以保持購買力。因為銅錢的購買力相當高。這樣加速紙幣的流通速度,使它的價值跌得更快。到嘉定初年,會子已經折閱得不能通行,政府一時雖還繼續發行,但人民多不願接受,已經有的只好用來納稅。

各種地方紙幣如川、湖會、淮交等,到了嘉定年間還在增發,價值一天一天下跌。例如四川的錢引,在嘉定初(公元一二零八年)每止值得鐵錢四百以下,有人主張用金銀度牒一千三百萬去收回半界,但收回有限期,有些地方離總所有千多里路,趕不及。加上官吏作弊,使得一引跌到一百個錢。後來政府申明:不換的仍舊通用,引價才恢復到鐵錢五百,在關外用銅錢的地方,每引只值得一百七十個錢。這還算管理得好。嘉定十一年(公元一二一八年)因金人進攻,又增印五百萬作軍費。寶祐二年(公元一二五四年)曾發行銀會子,以一當百。使錢引的價值大跌,米價每石二千引,後來漲為五千引。度宗鹹淳五年規定每年以發行五百萬為額。湖廣會子在淳熙初年曾用京會收回,但後來似乎又有發行。到嘉定年間價值又下跌。兩淮交子在嘉定十五年又增印三百萬,不能維持它的購買力。

在理宗朝,當局維持會子的努力,也沒有多大成就。紹定三年(公元一二三零年)在杭州會子庫設定監官。端平元年(公元一二三四年)又禁銅錢下海,並出內庫錢兌易楮幣。當時金人已經被蒙古人所滅亡,理應有所好轉。可是事實上不然。金人亡後,又要對付蒙古人,所以又發行十六、十七兩界會子。在前一年,舊會一貫尚有值錢五百的地方,新會發行之後,舊會每貫只值錢三百三十文,同時舊會一貫三百可以換到新會一貫,折算起來,新會一貫只值錢四百二十九文,反而不如未發行新會時的舊會。端平二、三年又準備十八界會子。嘉熙四年(公元一二四零年)春季規定以十七界會子五貫抵十八界會子一貫,收回十六界,當時單是十六、十七兩界會子,便有五萬萬貫之多,價錢怎能不跌?那年國內發生旱災,物價大漲,政府向巨室米,每石給三十六千,這已經是夠高了,但不久又增加四五倍,使得毫民巨室破家蕩產,自殺的很多。當局下令納稅仍舊一半用會子,一半用現錢,會子中一半用十八界會子平價計算,一半用十七界會子折納。淳祐五年(公元一二四五年)又以會子百萬貫犒賞水陸戰守諸軍。六年各界會子總計六億五千萬貫。八年並且規定十七、十八兩界會子永遠通行。

淳祐四、五年以後的一個期間,各種犒賞,多用現錢和金銀。二十年間,支出的錢在一億九千萬以上,白銀也用了五千萬兩,黃金千兩以上。南宋鑄錢減少,但開慶景定年間都曾鑄錢,而且還有用會子從各地收換進來的銅錢,所以數目也有可觀。在這同一期間內,對於會子則極力講求秤提管理,屢次出度牒或銅錢等來換易破舊會子。但是景定元年政府令臨安府用錢三百零四萬七千八百五十九貫、十七界會子一千零九十五萬二千一百多貫,共湊成十七界會子一千四百萬貫收大米四十萬石。每石合得約三十五貫,或每公石四十貫足。這時趙宋的天下,大勢已去。雖然也有不少“忠義”之士,捨身捐財,以求保持現狀,但大部分的人,多是望風投降,不加抵抗。

景定四年(公元一二六三年)陳堯道建議限田的辦法,預計自兩浙江東西官民戶限的田中,抽三分之一,買充公田,可得一千萬畝,每年就有六七百萬斛的收入,可以餉軍,可以免,可以重楮,可以平物而安富,一舉有五利。但他不知收買限的田,每天要增印會子到十五萬貫之多。五年賈似道發行金銀現錢關子,每百作七十七文,一貫等於十八界會子三貫;並且廢十七界會子不用。幣值還是下跌。政府雖極力設法平,以抑物價,但富人多囤谷不賣,市面只見紙幣不見米,所以粒食翔踴。桑價“三百變三千”。十八界會子二百貫不夠買一隻草鞋。當時有人制一副對聯,描寫社會的蕭條,說是“人家如破寺,十室九空。太守若頭陀,兩粥一飯”。鹹淳十年(公元一二七四年)十一月蒙古方面的伯顏已率大軍到復州,而宋室還發出一千萬貫的關子,叫賈似道出師抗敵,然而已來不及了。

兩宋的紙幣,因為採用分界發行的辦法,所以從物價上,看不出通貨膨脹的真象來。且以末期的會子為例,在嘉定三年的時候,因為十六界的舊會子跌價,曾以一對二的比率用新會子去收回來;後來十七界會子再跌價,在收換時,以十八界會子一貫當十七界會子五貫。這時以十八界會子所計算的物價,可能同正常的物價水平接近。但後來又跌價了,乃以銅錢關子一貫抵十八界會子三貫。假定米價一石值得銅錢關子一貫,看來物價並不高。其實這就等於十八界會子的三貫,十七界會子的十五貫,嘉定時會子的三十貫,越推上去,才越曉得物價上漲的厲害。再以紙幣的錢價來說:銅錢關子一貫合現錢七百七十文,十八界會子合二百五十七文,十七界會子五十一文;則嘉定時的舊會子一貫只合銅錢二十五文,如果推到第一界去,恐怕一貫會子不能值一文。所以分界發行的辦法,對於物價的上漲,有掩蔽的作用。因此南宋雖然通貨膨脹了幾十百年,卻沒有驚人的物價數字。只有當時身受的人才曉得人民的疾苦。

至於南宋紙幣到底膨脹到多少倍呢?這因為各界收換的比率,不見有詳盡的記載,所以無法知道。不過單就已經有的一點資料,也可以看出膨脹的倍數不小。當蒙古人於公元一二七六年占據江南的時候,是用中統鈔來收回舊鈔,書中所說的是會子,但實際上應當就是賈似道的現錢關子。當時收回的比率是中統鈔一貫合舊鈔五十貫。這也就是說現錢關子要一百貫才值得白銀一兩。再從關子推算上去,則十六界會子要二千二百五十貫才值得中統鈔一貫,或四千五百貫合白銀一兩。如果從第一界會子算起,不知是多少萬倍了。

南宋官吏的俸給所得,應當比北宋低,因物價水平已提高。一個佃農如果耕田三十畝,每畝在江南平均約收米二石,至少有一石要作地租送給地主,每年實際收入為三十石,約合二十公石,一家五口,每人攤到四公石。百分之六十在自家消費,其餘用來交換油鹽香燭藥餌等物。這是太平時候的產米區,而實際上地主的量器大,有時百分之七八十歸地主。

各種工人的工錢,也好不了多少。北宋的工錢每月都能買到一公石以上的米,開寶年間紡織工人的工頭每月可買到兩三公石大米,普通女工也能買到一公石以上的米。元豐年間的搬運夫每月可以拿到三公石以上的米。但南宋最好的工錢每月只能拿到一公石米多一點,一般每月只能買到幾公斗。例如乾道七年,紹興府的諸暨縣,開鑿工人每天只給米二升,每月僅得四公斗。淳祐元年浙江寧波的淘沙工,每天支十七界會子五百文,米二升半,或會子一貫五百文,不支米。當時米價每石合十七界會子四十貫,所以每月只可拿到七公斗半大米。而且南宋盛行苛扣工資的事,勞動人民實際拿到手的還要打個折扣。