鈔關弄

鈔關是明清稅關的一種,因最初用鈔(紙幣)交稅,故名鈔關(鴉片戰爭後稱海關)。

鈔關弄位於定海東大街(東管廟弄對面),南起小河頭,北至東大街,長75米,寬2.5米。關於它的來歷,還得追溯到300多年前。

鈔關弄

鈔關弄歷史來源

清朝初年,因鄭成功軍隊活躍在東南沿海與清軍對抗,清政府厲行海禁,規定“片板不許下海”,並在清順治十三年(公元1656年)八月,強令舟山徙民,舟山遂成荒島。

清康熙二十二年(公元1683年),清朝平定台灣,為增加財政收入和安頓民生,重開海禁。康熙二十四年,設廣東澳門、福建漳州、浙江寧波、江南雲台山四榷關與外國通商。第二年舟山展復,凡來往寧波的商船中途都要經過舟山。康熙三十三年,監督常在(人名)以商船出入鎮海口往返需百餘里,且要經過水急礁多的鎮海口,外國商船到鎮海口往往回帆而去為由,奏請朝廷“請移關定海,歲可增銀萬餘兩”,清廷怕移關定海開支大,故鈔關仍駐紮寧波,差役前往收稅。康熙三十七年,監督張聖詔又以“定海岙門寬廣,水緩勢平,堪容外國大船,可通各省貿易,海關要區無過於此”為由,奏準朝廷,在定海設“鈔關”。鈔關設在定海城內東門文彩橋下(今芙蓉洲路與東大街交叉處為文彩橋)。從此,定海成為對外貿易的重要港口之一,除與日本、朝鮮等國家貿易以外,就連遠隔重洋的英國也來定海貿易。康熙三十九年(公元1700年),英國東印度公司派出監督駐定海,管理來浙英商貿易事務。同年六月,到紅毛夾板船兩艘,船主一名末氏羅夫,一名末里氏,八月到咖船一艘,九月又到飛立氏船一艘。第二年,英商凱切普爾率汽船三艘載貨1.13萬磅來定海貿易。隨後外國商船漸多,其中康熙四十九年一年之內達10艘之多。

每當外國商船到定,鈔關便派員到船上收稅。清朝的鈔關關稅分為船鈔、貨稅及規禮。船鈔按商船的長寬尺度徵收稅收,一艘西洋船征兩三千兩白銀。貨稅是鈔關對進口商品所征的稅收。根據貨物的不同種類,按斤、匹、個、件、雙、只、條、包、簍等不單位徵稅。規禮是指驗艙、押船、貼寫小包等名目繁多的手續費。清朝的貨稅稅章各省不同。江浙兩省的鈔關稅率比粵閩低,且浙江物產豐富,杭嘉湖地區的絲綢,龍泉的青瓷,產地近,價格便宜,進口商品轉銷富裕的蘇州和杭州也方便,所以外國商船紛紛來此貿易,以獲厚利。在中外商船雲集的定海港內,岸上矗立著許多大倉庫,堆放著杭嘉湖的絲綢、武夷山的茶葉,英國的呢絨,日本的銅材等等,在碼頭和街市上到處可以看到各國的商人、水手,聽到各國的語言。據康熙《定海縣誌》記載:定海設關後,商船就近在定海經商,以致寧波商業蕭條,寧波商人要求取消定海對外貿易,總督福浙部院為此金批:“東西洋船願往寧波者,聽其駕赴寧波;願往定海者,聽其停泊定海”。

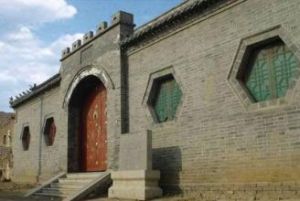

當時外國商船都停在東港浦和南頭,因收稅不便,鈔關曾多次遷移,先後設在南大街太保廟(老太保廟)、南頭的黃大來公祠和紅毛館內,但“鈔關弄”的地名留了下來。