基本介紹

金谷鎮

金谷鎮金谷鎮交通、通訊便捷,電力充足。境內漳泉鐵路(火車站設在金谷村),省道205線和金溪公路縱橫交錯,並村村實現了道路硬化;程控、行動電話和無線尋呼通向各地;水電資源豐富,總裝機容量5000KW,投資數百萬的35KV變電站已投入使用,電源穩定。金谷,是安溪 投資創業比較理想化的鄉鎮。金谷鎮教育、衛生等事來蓬勃發展。海內外鄉親情系桑梓,熱心公益事業,辦學創衛。辦學條件、教學質量和衛生設施逐步改善提高。民眾的文化生活豐富多彩,有線電視網覆蓋全鎮。人民安居樂業。榮膺省級“衛生級鎮”和“普法達標鄉鎮”。

金谷鎮農業基礎鞏固,糧食生產穩步增長。農業綜合開發邁出新的步伐,現有以龍眼為主的各種名、優、特果樹園1.6萬畝。又因適宜氣候和肥沃土壤,孕育了金谷的特產—黃金桂,以其季節早,產量高,形麗、質優、味香、常飲強身健體而聞名。金谷鎮鄉鎮企業象雨後春筍般地湧向。金谷鎮集體、股份、私營企業達818家,年產值30554萬元。各種經濟實體方興未艾,逐步形成以建材和農業綜業開發等為支柱產業的經濟發展新格局,使金從小農生產逐步向集約化經營邁向集約化經營邁進。金谷,正從封閉走向開放。

沿革區劃

金谷鎮

金谷鎮1984年改鄉,

1991年改鎮。

1997年,面積101.6平方千米,人口4.8萬。

轄金谷村、金東村、金山村、湯內村、芸美村、華芸村、尚芸村、景卿村、河美村、河山村、東洋村、深洋村、麗山村、洋中村、美洋村、溪榜村、元口村、三元村、洋內村、淵兜村、大演村、山嶺村、田頭村、中都村、龍坑村25個村委會。

歷史人文

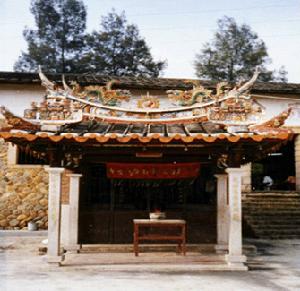

大石竹廟

大石竹廟金谷是一方紅色的熱土。這裡是安溪縣第一位共產黨員陳體和《延安頌》詞作者莫耶的故鄉。1929年,陳體在東溪建立了安溪第一個黨團支部,領導東溪和佛仔格農民武裝,成立了安溪游擊隊,打響了安溪武裝鬥爭的第一槍。1933年,革命先輩們在東溪建立“安、南、永、德蘇維埃政府”,領導民眾打土壕分田地,打擊國民黨反動派。他們不屈不撓的革命鬥爭在泉州革命史上寫下了光輝的一頁,激勵著一代代新人。安南永德蘇維埃政府舊址——莫耶故居被列入紅色旅遊路線,是市保持共產黨員先進性教育活動教育基地和縣青少年德育教育基地。

金谷是閩南主要的僑鄉和台胞祖籍地。金谷現有旅外僑胞7萬多人,分布在世界十多個國家和地區,有歸僑1萬多人,僑眷1.2萬人。海外鄉親們情系桑梓,熱心公益事業,辦學創衛。金谷辦學條件、教學質量和衛生設施逐步改善提高。旅外僑胞陳先生捐建的“陳利職業中專學校”每年向社會上輸送上千人的專業技術人才。台胞蔡先生興辦的幸美農業綜合開發有限公司,推動金谷鎮農業綜合開發邁出新步伐,走出一條集生態觀光、農業休閒和茶果林綜合開發的發展模式,使金谷農業從小農生產逐步向集約化經營邁進。

特色產業

特產茶葉

特產茶葉同時,該鎮黨委、政府立足建基地、抓科技、拓市場,做活茶文章,先後投資600多萬元在三元、元口、金東、淵兜、芸美等5箇中心村建設茶青交易市場,吸引周邊鄉鎮和鄰縣的大量茶青進入市場交易,茶青價格一路上揚,平均價格由原來的每公斤10元左右上漲到25元以上,僅此一項農民人均增收達2500元以上。在淵兜村,還形成了茶葉產業的分工,專門從事制茶的專業戶達200多戶,年收入都在6萬元以上。2006年,全村人均收入近7000元。

金谷黨委政府提出“致力提質增效,實現金谷茶香”的新發展目標,圍繞“揚優勢、興產業、活市場、富農民、促和諧”的工作思路,大力推廣生態茶園建設;繼續培訓茶農鼓勵茶農積極參加茶事活動;進一步完善“種植大戶——規模製茶——專業經商”的茶產業發展模式;完善金東、淵兜、元口、洋內、東溪五大茶葉交易市場,構建茶葉交易平台,促進茶葉流通。通過多管齊下,綜合治理,爭取在短期內推進金谷茶葉品質提升,價格上揚,力爭平均價格每公斤提高10-20元,金谷鎮茶葉生產環節每年可增收6000萬元以上,對提高農民收入,改善民生質量發揮關鍵作用。

旅遊文化

金谷鎮

金谷鎮在金谷鎮河美村蜈蚣山麓,坐落著一座建於五代的太王、太妃墓,為縣級文物保護單位。該墓俗稱“聖王公墓”,系閩南名神廣澤尊王郭忠福的父母墳。兩壙並列,左祀“太王”,右祀“太妃”,中立“聖旨”坊,規模龐大,氣勢磅礴,在古墓葬建築史上,構式罕見,別具一格。墓前有一井,泉水清純甘洌,泡茶尤為清香,諸眾感異,名曰“聖泉井”。該陵墓坐落的山脈從永春、南安境內蜿蜒而來,峰巒疊嶂,曲折迂迴。陵墓對面,山巒層疊,計十八重,形狀千奇百怪:似雄獅怒吼,香案祭天,山鷹啄蛇,母雞孵蛋……景色天成,惟妙惟肖。墓山上茶綠草青,樹密林茂,前方溪流迂迴流淌,活像一幅濃墨重彩的大自然山水畫,是著名的遊覽和避暑勝地,其秀麗風光常年吸引五湖四海的遊客。

在洋內村有兩座著名的古墓葬。一是明代葉公蔭昆仲的東山龜形墓。葉公蔭(1519—1596年),字希爵,號陽春,兄弟四人,天資剛毅,丕振士風,敦鄰睦友,勤耕力作,崇尚儉約,樂善好施。其事跡聞於上,獲贈“恩施懿行”匾,並榜其地為“陽春境”。生前,兄弟同德;歿後,昆仲同塋。墓為糯米灰三合土構築,呈交椅形,墓前四副旗桿夾石。二是位於大尖山南麓的明代契真院舍利塔。契真院始建於唐天祐四年(907年),1971年遭毀,僅存墓塔。舍利塔為糯米灰混凝土構築,在寬廣祭台上,築六角形,三層出檐,仰蓮葫蘆剎頂,前後築交椅形護坡。塔中納歷代僧人骨灰罐。2002年,僑親葉長鵬捐資重建,規模恢宏,建築獨特。