金粉蕨

金粉蕨,中國蕨科金粉蕨屬植物金粉蕨Onychium japonicum (Thunb.) Kunze,以全草入藥。四季可采,曬乾,鮮用尤佳。

基本信息

- 中文學名:金粉蕨

- 別名:野雞尾、小野雞尾、柏香蓮、小金花草、水金雞尾、孔雀尾、土黃連、解毒蕨、日本烏蕨

- 拉丁學名:Onychium siliculosum

- 界:植物界

- 門:蕨類植物門 Pteridophyta

- 亞門:真蕨亞門 Filicophytina

- 綱:薄囊蕨綱 Leptosporangiopsida

- 目:水龍骨目 Polypodiales

- 科:中國蕨科 Sinopteridaceae

- 亞科:中國蕨亞科

- 屬:珠蕨屬

- 命名者及年代:(Desv.) C. Chr.

- 分布區域:海南,台灣,雲南

命名來源

金粉蕨Onychiumsiliculosum(Desv.)C.Chr.

來源:中國植物志第3(1)卷

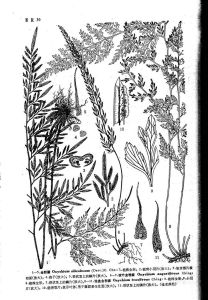

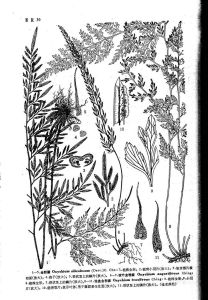

1.金粉蕨(海南植物志)圖版30:1-5

形態特徵

金粉蕨植株高矮不一,小形的高10-15厘米,大的高達65厘米。根狀莖粗短,斜升或直立,先端密被深棕色長鑽形的鱗片。葉簇生,二型或近二型,不育葉片三至四回羽狀細裂,漸尖頭,末回小羽片無柄,幾與小羽軸等寬(不及1毫米),僅先端較闊,並有一二尖齒;能育葉(成熟的)的柄長12-30厘米,粗2-5毫米,木質,枯禾桿色或禾桿色,基部略有鱗片,向上光滑;葉片長15-35厘米,寬9-18厘米,卵狀披針形或長卵形,下部三至四回羽狀(幼態的二回羽狀),中部二至三回羽狀,上部一回羽狀,頂端有1片長線形羽片,側生羽片10-15對,基部一對略大,長4-12厘米,寬2.5-6.5厘米,長圓披針形或三角形,柄長3-6毫米,各回小羽片均為上先出,有柄,末回小羽片初為線形,長5-15毫米,寬1.5-2毫米,成熟時較闊(約2-3毫米),先端漸尖或近急尖,基部楔形,柄長2-3毫米。葉脈在不育葉的末回小羽片上有單一或分叉的小脈,在能育葉的末回小羽片上僅有單一的側脈,其頂端和邊脈匯合。葉乾後紙質,灰綠色,葉軸及各回羽軸下面圓,上面有溝,兩面無毛。孢子囊群生能育葉的小羽片的邊脈上;囊群蓋線形,寬幾覆蓋主脈,成熟時張開,露出囊群及其中的檸檬黃色蠟質粉末;孢子表面具塊狀紋飾。

金粉蕨植株高矮不一,小形的高10-15厘米,大的高達65厘米。根狀莖粗短,斜升或直立,先端密被深棕色長鑽形的鱗片。葉簇生,二型或近二型,不育葉片三至四回羽狀細裂,漸尖頭,末回小羽片無柄,幾與小羽軸等寬(不及1毫米),僅先端較闊,並有一二尖齒;能育葉(成熟的)的柄長12-30厘米,粗2-5毫米,木質,枯禾桿色或禾桿色,基部略有鱗片,向上光滑;葉片長15-35厘米,寬9-18厘米,卵狀披針形或長卵形,下部三至四回羽狀(幼態的二回羽狀),中部二至三回羽狀,上部一回羽狀,頂端有1片長線形羽片,側生羽片10-15對,基部一對略大,長4-12厘米,寬2.5-6.5厘米,長圓披針形或三角形,柄長3-6毫米,各回小羽片均為上先出,有柄,末回小羽片初為線形,長5-15毫米,寬1.5-2毫米,成熟時較闊(約2-3毫米),先端漸尖或近急尖,基部楔形,柄長2-3毫米。葉脈在不育葉的末回小羽片上有單一或分叉的小脈,在能育葉的末回小羽片上僅有單一的側脈,其頂端和邊脈匯合。葉乾後紙質,灰綠色,葉軸及各回羽軸下面圓,上面有溝,兩面無毛。孢子囊群生能育葉的小羽片的邊脈上;囊群蓋線形,寬幾覆蓋主脈,成熟時張開,露出囊群及其中的檸檬黃色蠟質粉末;孢子表面具塊狀紋飾。

產地分布

產台灣、海南東部、雲南南部及西部(墨江、普洱、騰衝、耿馬、勐臘)。喜馬拉雅山南部、印度尼西亞、巴布亞紐幾內亞、玻里尼西亞、菲律賓、越南、寮國、高棉、緬甸、泰國及印度均有分布。據考證,模式標本采自菲律賓。

生長習性

生乾旱河谷斜坡石縫,海拔100-1500米。據云南墨江標本記載,本種生於含銅礦的土壤上。

中藥用途

金粉蕨:【別名】野雞尾、小野雞尾、柏香蓮、小金花草、水金雞尾、孔雀尾、土黃連、解毒蕨、日本烏蕨

【性味歸經】苦,寒。

【功能主治】清熱解毒。用於感冒高熱,腸炎,痢疾,小便不利;解山薯、木薯、砷中毒;外用治燒燙傷,外傷出血。

【用法用量】 0.5~1兩;外用適量,研粉敷患處。

【摘錄】《全國中草藥彙編》 金粉蕨

金粉蕨